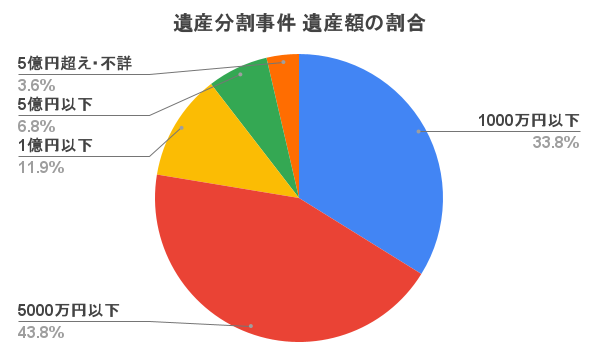

相続によるご家族間のトラブルは、多くのご家庭で起こりうる深刻な問題です。令和5年の統計によると、裁判所に持ち込まれる相続争いの約77%は遺産額5,000万円以下の一般的な家庭で起きており、決して資産家だけの問題ではないことがわかります。

相続でもめる原因は、単純にお金の問題だけではありません。長年の介護への不公平感、生前贈与をめぐる疑念、知らなかった相続人の存在など、家族の歴史や感情が複雑に絡み合うことで深刻な争いに発展してしまうのです。

この記事では、実際によく起こる相続トラブルの事例と、それぞれの具体的な対策を詳しく解説します。葬儀社の皆様がご遺族様の心配事に適切にお答えし、安心していただくためのサポート知識として活用してください。

相続のトラブルは誰にでも起こる

相続というと「お金持ちの家庭の話」と思われがちですが、実際には一般的なご家庭でも頻繁に起こっている問題です。故人様を失った悲しみの中で、ご遺族様同士が財産の分け方をめぐって対立してしまうケースは決して珍しいことではありません。

このようなトラブルが起こる背景には、金額の大小よりも、故人様への思い入れの違いや、それぞれのご遺族様が置かれた立場の違いが大きく影響しています。まずは、相続トラブルがどのような家庭で、なぜ起こるのかを見ていきましょう。

お金持ちでなくても起こるトラブル

「相続でもめるのは資産家だけの話でしょう?」と、思われる方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。令和5年の司法統計によると、調停や審判など裁判所で争うこととなった相続争いの中で、全体の約77%は遺産額5,000万円以下のごく普通の家庭です。

さらに詳しく見てみると、遺産総額1,000万円以下のケースが全体の約3割を占めており、1,000万円超5,000万円以下を合わせると、実に全体の8割近くが一般的な家庭での争いとなっています。

このデータが示すように、相続トラブルは決して資産家だけの問題ではないということがわかります。

感情のもつれがトラブルを大きくする

相続トラブルが深刻化する最大の要因は、実は法律的な問題よりも感情的な対立にあります。故人様を亡くした悲しみの中で、ご遺族様同士の関係性や過去の出来事が複雑に絡み合い、当初は小さな意見の違いだったものが、取り返しのつかない家族の分裂へと発展してしまうケースが少なくありません。

たとえば、長年にわたって故人様の介護を続けてきたご遺族様は「自分だけが苦労してきたのに、何もしなかった兄弟と同じ相続分では納得できない」と感じるかもしれません。一方、遠方に住んでいたご遺族様は「介護はしていないが、それなりに親を支えてきた」「実家に住んで家賃もかからなかったのだから、むしろ得をしていたのでは」と考える場合もあります。

また、故人様の生前に受けた待遇の違いが、相続の場面で表面化することもあります。結婚資金や住宅購入資金を援助してもらったご遺族様がいる場合、他のご遺族様から「あの人はもうたくさんもらっているのだから、相続分は少なくするべき」という声が上がることがあります。

以下で、相続でよくあるトラブルと原因を詳しく見ていきましょう。

相続人に関するトラブルと対策

相続では「誰が相続人になるのか」の確定が最初の重要なステップです。しかし、家族が把握していた相続人と実際の法律上の相続人が異なる場合があり、これが大きなトラブルの原因となります。

また、相続人が確定した後も、話し合いの段階でご遺族様同士の感情的な対立や、介護・生前贈与をめぐる不公平感など、様々な問題が発生します。ここでは、相続人に関連する代表的なトラブル事例とその対策方法について解説していきます。

(1)知らなかった相続人が現れる

相続手続きを進める際、まずはじめに「誰が相続人になるのか」の調査を行います。一般的には故人様の配偶者やお子様が相続人となりますが、時として家族も知らなかった相続人が存在することがあります。

最も多いケースは、故人様の前妻や前夫との間にお子様がいる場合です。離婚した相手には相続権はありませんが、その間に生まれたお子様(異母兄弟・異父兄弟)は、現在の家族と同等の相続権を持っています。また、故人様が生前に養子縁組をしていた場合、その養子も実子と同じ相続権を有することになります。

さらに複雑なケースとして、故人様が認知していた婚外子が存在する場合もあります。このような相続人の存在は、故人様の戸籍を出生まで遡って調査することで初めて判明することが多く、ご遺族様にとっては大きな驚きとなります。

問題となるのは、これらの相続人が突然現れることで、当初予定していた遺産分割の内容が大きく変わってしまうことです。たとえば、配偶者とお子様2人で遺産を分割する予定だったところに、前妻との子どもが1人加わると、それぞれの相続分が減ることになります。

このトラブルを防ぐには、相続が始まったら、まず最初に相続人調査を確実に行うことが重要です。故人様の戸籍を出生まで遡って取得し、すべての相続人を正確に把握しましょう。この調査は専門家に依頼することもできますが、時間に余裕があればご遺族様自身でも調べられます。また、故人様が生前に「実は前の結婚で子どもがいる」「養子縁組をしている」といった情報を家族に伝えておくことで、相続時の混乱を避けることができます。

(2)家族同士で話し合いができない

相続人が確定しても、実際に遺産分割の話し合いを進めることが困難になるケースがあります。

たとえば、一人のご遺族様が勝手に相続分配を決めようとしたことに他のご遺族様が激怒し、怒ったご遺族様が突然連絡を絶ってしまうケースがあります。どんなに連絡をしても無視されてしまうと、相続手続きは完全にストップしてしまいます。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、一人でも欠けると無効になってしまうからです。

また、相続人の数が多すぎて話し合いがまとまらないケースや、相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある方がいる場合も、通常の話し合いでは解決できません。

このような状況が続くと、相続税の申告期限に間に合わなくなったり、不動産の名義変更ができなかったりと、実務的な問題も発生してしまいます。最終的には家庭裁判所での調停や審判に発展せざるを得なくなり、解決までにより多くの時間と費用がかかることになります。

分割方法で意見が分かれた場合は、法定相続分を基準として検討することから始めると公平性を保ちやすくなります。法定相続分とは、民法に定められた、相続人ごとの取り分のことです。また、話し合いが行き詰まりそうになったら、早めに弁護士などの専門家に相談し、客観的な立場からのアドバイスを受けることも有効です。

(3)介護や世話をしていた人ともめる

故人様の生前に介護や世話を献身的に行ったご遺族様と、そうでないご遺族様との間で生まれる不公平感も、相続トラブルの大きな原因となります。介護を担当していたご遺族様は「自分だけが苦労してきたのに、何もしなかった兄弟と同じ相続分では納得できない」と感じるのは当然のことでしょう。

法律上、故人様の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人には「寄与分」というものが認められ、通常の相続分よりも多くの遺産を受け取ることができる制度があります。しかし、他のご遺族様がこの寄与分を認めないケースが非常に多く、深刻な対立に発展してしまいます。

さらに複雑なのは、介護をおこなったのがご遺族様の配偶者だった場合です。たとえば、長男の妻が故人様の介護を長年続けていても、長男の妻は相続人ではないため、原則として相続することができません。このような場合、長男が「妻の貢献分も考慮して、自分が多めに相続したい」と主張しても、他のご遺族様が反発することがあります。

このトラブルを防ぐには、介護を担当しているご遺族様が普段から介護の状況や大変さを他の家族に伝えておくことが重要です。介護記録や医療費の領収書を残しておけば、後から貢献度を証明する材料になります。また、寄与分を主張する場合は、具体的な貢献内容と期間を整理し、他のご遺族様に理解してもらえるよう丁寧に説明することが重要です。

相続財産に関するトラブルと対策

相続人が確定した後は、故人様の財産をどのように分けるかという問題に直面します。現金や預貯金は比較的分けやすいものの、家や土地などの不動産や事業用資産は分けにくく、トラブルのもとになりやすいです。

ここでは、相続財産の性質によって起こりやすいトラブル事例とその対策について解説していきます。

(1)家や土地の分け方でもめる

相続財産の中でも特にトラブルになりやすいのが、家や土地などの不動産です。現金や預貯金と違って、家や土地は物理的に分けることができないため、どのように相続するかでご遺族様同士の意見が対立しやすくなります。

最も多いのは、誰がその不動産を相続するかで揉めるケースです。たとえば、長男が「自分が家を継ぐべき」と主張する一方で、他のご兄弟が「みんなで平等に分けるべき」と反対することがあります。また、複数の不動産がある場合でも「どの不動産を誰が相続するか」で意見が分かれることも珍しくありません。

なお、こういった不動産の分け方に関するトラブルが起きたときのために、いくつかの分割方法が用意されています。詳しくは「相続税の基本のきVol.7 遺産はどのように分割する?」をお読みください。

(2)生前にもらったお金でもめる

故人様が生前に特定のご遺族様に対して多額の贈与を行っていた場合も、相続時の大きなトラブルの原因となります。結婚資金や住宅購入の資金、事業資金などの名目で贈与を受けていたご遺族様がいると、他のご遺族様から「あの人はもうたくさんもらっているのだから、相続分は少なくするべき」という声が上がることがあります。

法律上、このような生前贈与は「特別受益」と呼ばれます。これは簡単にいうと、「生前にもらった分、相続できる財産から差し引く」という仕組みです。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

しかし、贈与を受けていたご遺族様が「贈与は受けていない」「それは贈与ではなく借りたお金だった」などと主張して、持ち戻し計算に応じないケースが多く見られます。

さらに問題となるのは、特別受益の証拠が不十分な場合です。口約束での贈与や、正式な契約書がない取引などは、後から事実関係を証明することが困難になります。贈与を主張する側と否定する側で言い分が食い違い、最終的には調停や裁判で争うことになってしまいます。

もしご遺族様が生前贈与に関するトラブルを抱えている場合には、まず贈与契約書や領収書、振込記録がないか確認すべきだとお伝えしましょう。贈与契約書とは贈与の際に交わされる契約書のことです。これの存在により、贈与があったことが明らかになり特別受益の持ち戻しの主張が正当なものになります。

(3)家業を継ぐ人ともめる

故人様が事業を営んでいた場合、相続はより複雑になります。

最も多いのは、事業を継ぐ人とそれ以外のご遺族様との間でもめるケースです。事業を続けるためには、後継者が会社の株式や事業用の建物、設備などをまとめて相続する必要があります。しかし、これによって後継者の相続分が多くなり、他のご遺族様から「不公平だ」という声が上がるのです。

さらに厄介なのは、話し合いが長引くと事業そのものに悪影響が出ることです。後継者が必要な財産を相続できないと、会社の経営が不安定になり、最悪の場合は廃業してしまうこともあります。

このトラブルを防ぐためには、「代償分割」という遺産の分け方が有効です。代償分割とは、後継者が事業用の株式や不動産をまとめて相続し、代わりに他のご遺族様には代償金(現金)を支払うという分割方法です。

(4)後から新しい財産が見つかる

遺産分割の話し合いがまとまり、手続きも完了したと思っていたところに、新たな事実が発覚してトラブルになることがあります。最も多いのは、隠されていた財産が後から見つかるケースです。

このような財産隠しは、故人様の財産管理をしていたご遺族様が意図的に行う場合もあれば、単純に見落としていた場合もあります。しかし、結果的に他のご遺族様が本来もらえるはずの遺産を受け取れなかったという事実に変わりはなく、深刻な対立に発展してしまいます。

このトラブルを防ぐためには、相続財産調査は一人に任せず、可能な限り複数のご遺族様で協力して行うことが重要です。

財産調査が複雑な場合や、ご遺族様だけでは難しい場合は、専門家に依頼することも有効な手段です。よく依頼されている専門家は、行政書士や司法書士です。財産の見落としや相続人の見落としがあると後から大きなトラブルに発展するため、不安がある場合は費用をかけてでも確実に調査を行うことをおすすめします。

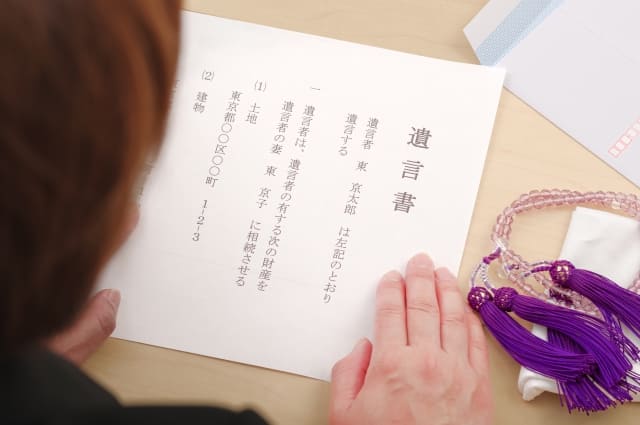

遺言書に関するトラブルと対策

故人様が遺言書を残していても、それがトラブル解決の決定打にならないケースがあります。むしろ、遺言書の内容や有効性をめぐって新たな争いが生まれることも少なくありません。

遺言書に関するトラブルでは、「本当に故人様が書いたものなのか」「認知症の状態で書かれたものではないか」といった有効性の問題や、「不平等な内容で納得できない」という遺言書の内容そのものへの不満が主な原因となります。ここでは、遺言書をめぐるトラブル事例とその対策について解説していきます。

(1)遺言書が本物かでもめる

故人様が遺言書を残していても、その遺言書が有効かどうかでトラブルになることがあります。特に問題となるのは、故人様が認知症を患っていた時期に作成された遺言書です。

法律上、遺言書を作成するには「遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力」が必要とされているため、故人様が重い認知症だった時期に書かれた遺言書については、不利な内容になったご遺族様から「あの時期は判断能力がなかった」「誰かに無理やり書かされたのでは」と遺言書の無効を求められることがあります。

また、自筆で書かれた遺言書の場合、筆跡が普段と違っていたり、文字が震えていたりすると、「本当に本人が書いたものか」という疑いが生まれることもあります。さらに、遺言書の作成に立ち会った人がいる場合、その人の影響を受けて書かされたのではないかという疑念も出てきます。

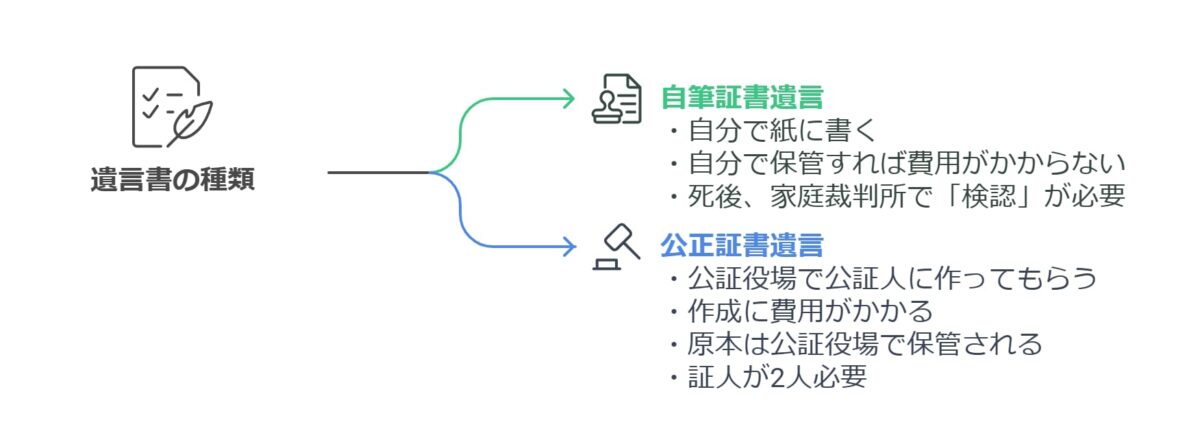

このトラブルを防ぐためには遺言書を作成する際は、公正証書遺言の利用をおすすめします。公正証書遺言は公証人(法律実務の経験がある準国家公務員)が作成に関与するため、後から有効性を争われるリスクが大幅に減少します。

(2)不平等な遺言書の内容でもめる

遺言書が有効であっても、その内容が不平等だった場合に大きなトラブルになることがあります。最も多いのは「財産はすべて長男に相続させる」といった、特定のご遺族様だけに財産を集中させる内容の遺言書です。

このような遺言書があっても、他のご遺族様には「遺留分」という最低限もらえる権利があります。遺留分とは、遺言書の内容に関係なく、法律で保障された相続分のことです。そのため、遺産をもらえなかったご遺族様は「遺留分侵害額請求」を行うことで、最低限の遺産を受け取ることができます。

また、遺言書の内容があまりに不公平だと、「遺言書は無効だ」と主張するご遺族様が現れることもあります。遺言書自体は有効でも、その内容に納得できずに家族関係が悪化してしまうケースも少なくありません。

このトラブルを防ぐためには、遺言書を作成する際に遺留分を侵害しない内容にすることが重要です。

また、遺言書に「相続人同士の話し合いを禁止する」といった記載がない限り、ご遺族様全員が納得すれば、遺言書の内容とは違う分け方を選ぶことも可能です。「故人様はこのように書かれたが、家族で相談して違う方法で分けたい」という場合は、全員の同意があれば新しい分割方法を決めることができます。

まとめ

この記事では、よくある相続トラブルの事例から具体的な対策まで幅広く解説しました。相続争いは資産家だけの問題ではなく、むしろ一般的な家庭でこそ起こりやすい身近な問題であることがわかります。

トラブルの多くは感情的な対立から深刻化します。介護の負担、生前贈与への不公平感、財産管理への疑念など、法律問題以上に人間関係が複雑に絡み合うことで解決が困難になってしまいます。

すでに相続が始まったご遺族様には、正確な相続人調査、透明性のある財産調査、感情的にならない話し合いが重要です。また、話し合いがまとまらない場合は、早めに専門家に相談することで多くのトラブルを回避できます。

葬儀社として相続トラブルの基礎知識を持つことは、ご遺族様の不安を軽減し、適切なタイミングで専門家への相談をおすすめするために大切です。「うちは大丈夫」と思われているご遺族様でも、実際にはトラブルのリスクを抱えている可能性があります。そうした方々に対して、事前の備えや早期対応の重要性をお伝えすることで、家族の平和を守るお手伝いができるでしょう。