葬儀後、ご遺族様が直面する大きな課題の一つが「相続手続き」です。特に相続税が発生するケースでは、複雑な申告手続きや財産評価が必要になり、多くの方が専門家のサポートを求めています。

今回は、相続業務を取り扱う専門家のひとつである「税理士」についてご紹介します。税理士は税務の専門家であり、財産評価や節税対策、相続税申告の代行など、税務に関する多くの相続業務を担当できます。実際に、財務省の調査によれば、相続税申告を行った方の約85%が税理士に依頼しているというデータもあり、相続税申告には専門家のサポートが不可欠だと多くの方が考えているようです。

この記事では葬儀業界で働く皆様に向けて、相続手続きにおいて税理士がどのような役割を果たしているのか、「できること」と「できないこと」を中心に解説します。こうした税理士に関する知識を持つことで、ご遺族様に対して幅広いアフターサポートを提供できるようになり、長期的な信頼関係構築につながるでしょう。

税理士とは

税理士は、税務に関する専門知識を持ち、納税に必要な書類の作成や節税のアドバイスを行う国家資格を持った専門家です。

税理士の業務には法律で定められた「独占業務」が3つあります。「税務代理」は税務署への申告や税務調査への対応など税務官公署とのやりとりを代理で行うこと、「税務相談」は税金に関する相談に応じること、「税務書類の作成」は確定申告書や決算書などの税務書類を作成することです。これらの業務は税理士にしか行うことができません。

税理士になるには、主に税理士試験に合格して2年以上の実務経験を積む方法のほか、国税従事者として一定期間勤務して試験の一部免除を受ける方法、あるいは公認会計士や弁護士の資格を取得する方法があります。税理士は財務省が所管する国家資格であり、日本税理士会連合会に登録することで正式に業務を行うことができます。

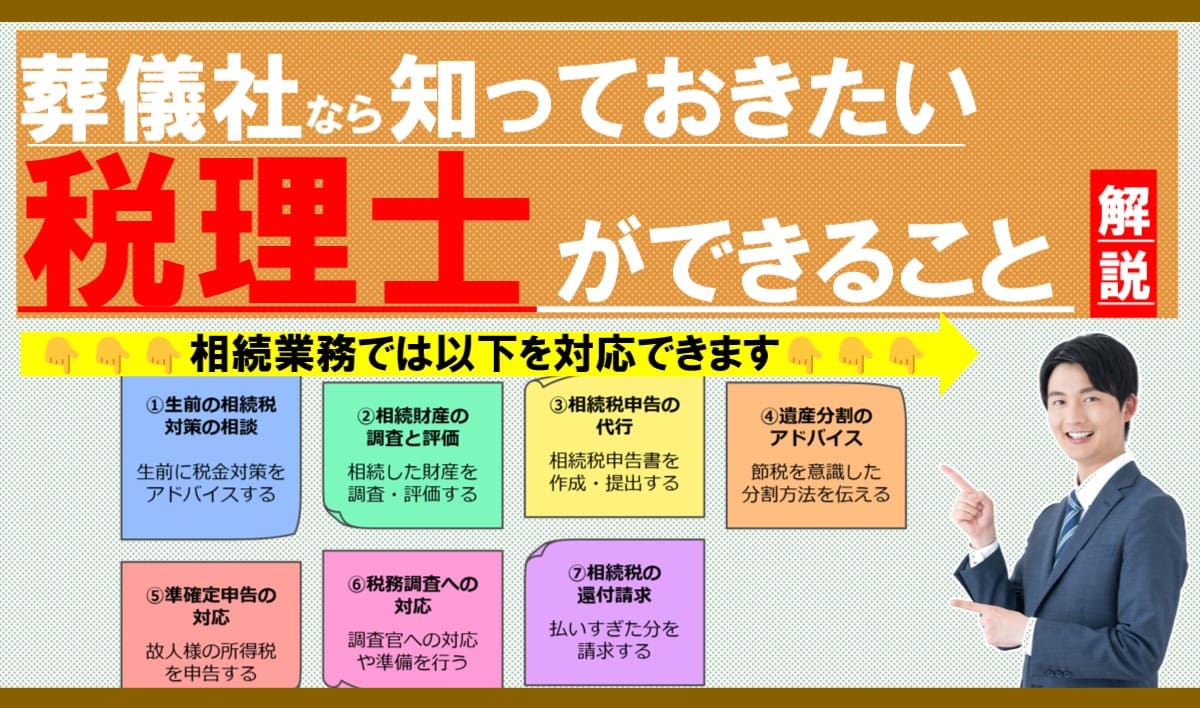

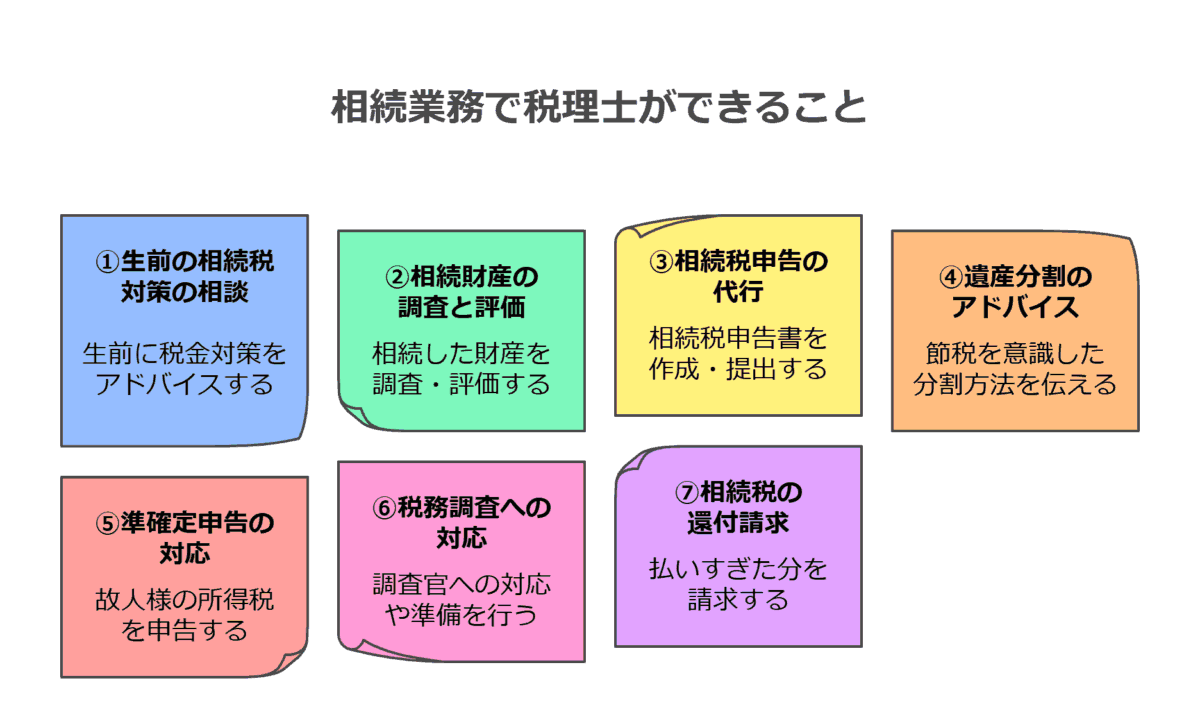

相続業務で税理士ができること

相続手続きは多岐にわたりますが、税理士は特に相続税に関連する業務を中心に対応しています。ここでは、相続において税理士に依頼できる以下の7つの業務内容について解説していきます。

(1)生前の相続税対策の相談

相続税対策は、故人様がお亡くなりになる前から始めておくのが理想的です。税理士は生前からの相続税対策についてのアドバイスを行っています。

具体的には、現在の資産状況をもとに将来発生する相続税額を試算し、その額を減らすための方法を提案します。例えば、生前贈与を活用した資産移転や、不動産を人に貸し出して評価額を下げる方法、小規模宅地等の特例(自宅の敷地や事業用の土地の評価を大幅に下げられる特例)が適用できるよう所有形態を整える方法などについて、税法の専門家ならではの視点からアドバイスが受けられます。

また、税金対策という広い視点で見ると、相続税だけでなく贈与税や、不動産を売却した際に発生する譲渡所得税についても検討が必要です。これらの税金についても税理士は詳しく知っているので、バランスの取れた節税方法を提案してくれるでしょう。

相続税の税率は最大55%と高いため、何も対策をしないままでいると、ご遺族様が予想以上に大きな税負担を強いられることがあります。特に事業や不動産を所有している方は、生前から計画的に対策を進めることで、将来のご遺族様の負担を大きく減らせる可能性があります。

初回相談は無料で行っている税理士事務所が多く、相談時間は60~90分が一般的なようです。2回目以降の相談料は60分1万円程度としているところが多いですが、所有している財産の総額によって変動することもあります。

(2)相続財産の調査と評価

相続が発生すると、まず「誰が相続人なのか」を特定する相続人調査と、「どのような財産があるのか」を把握する相続財産調査が必要になります。特に相続税が発生する可能性がある場合は税理士に財産調査を依頼すると、調査から申告までを一貫して任せられるため、スムーズに進めることができるでしょう。

財産調査では、故人様の預貯金、不動産、上場・非上場株式、投資信託、生命保険金、死亡退職金、貴金属、美術品、車両など、あらゆる資産を調査します。また住宅ローンや事業の借入金などの債務も調査対象となります。調査は財産によってそれぞれ必要な書類や手続きが異なるため、日中に仕事をしている場合など、時間が取れないご遺族様は専門家に依頼することが多いようです。

また、中でも重要なのが財産の価値評価です。現金や預貯金はそのままの金額で評価されますが、不動産や非上場株式などは評価方法が複雑です。例えば、不動産は国税庁が定める路線価や固定資産税評価額を基に計算します。もともとの計算が複雑なのに加えて、特例などにより評価の軽減が可能なケースも多くあります。

相続税は、相続する財産の価値が高いほど高額になるため、誤って本来よりも高い価値で評価してしまうと、余分に相続税を支払うことになってしまうおそれがあるのです。そのため、財産の評価を専門家に任せることは節税にもつながるといえます。

相続財産の調査と評価にかかる費用は、相続税申告の全体報酬に含まれていることが多いです。しかし、戸籍謄本や登記簿謄本などの書類取得を税理士に代行してもらう場合や、相続人が多い場合などは別途実費と手数料がかかることがあります。

(3)相続税申告の代行

相続税申告とは、故人様の財産を相続した際に、相続税を計算して税務署に申告・納付する手続きのことです。相続税申告の代行は、税理士の独占業務となっています。

相続税の申告には、申告書のほか、財産の総額計算書、生命保険や不動産などの明細書、債務の明細書など多くの書類作成が必要になります。これらの書類は複雑で、記入方法を間違えると余計な相続税を払うことになりかねません。しかし、税理士は必要書類の作成から提出までを一括して代行してくれます。そのためご遺族様が行うことは、税理士が用意した各種書類への署名や押印と、最終的な相続税の納付程度です。

また、相続税には様々な特例や控除制度があります。例えば配偶者が相続した財産には一定額まで相続税がかからなくなったり、故人様が住んでいた土地の評価を下げて大幅に税負担を軽減したりできる可能性があります。税理士はこれらの特例や控除を最大限に活用する方法を提案し、合法的に相続税を抑える申告を行ってくれます。

なお、相続税の申告を税理士に依頼すると、書類の不備が少なくなり、税務調査が入りにくくなるというメリットもあります。税務署は申告内容に疑問点がある場合や不備がある場合に税務調査を行いますが、税務のプロフェッショナルである税理士が作成した申告書は正確さが高く、調査対象になりにくいのです。

さらに、税理士が作成した申告書には「書面添付制度」を利用することができます。書面添付制度とは、税理士が相続税申告書に、申告書の作成過程や計算根拠を説明した書面を添付することです。これにより、さらなる税務調査のリスク低減につながります。

相続税申告は自分でも行うことができますが、財産評価が難しく書類作成も煩雑なため、税理士に依頼する方が多いです。具体的には、財務省の調査によれば、相続税の申告をした人のうち約85%が税理士に依頼しているという調査結果があります(令和5事務年度国税庁実績評価書)。

相続税申告の代行にかかる費用は、一般的に相続財産の総額に応じて決まることが多く、相場としては相続財産の0.5〜1.5%程度と言われています。また、土地の評価が複雑な場合や相続人が多い場合、非上場株式がある場合などは追加費用が発生することもあります。

(4)遺産分割のアドバイス

相続財産をどのように分けるかは、相続税額に大きく影響します。税理士は税務の専門家として、節税の観点から最適な遺産分割方法についてアドバイスができます。

相続発生時、遺言がある場合は基本的にその内容に従いますが、遺言がない場合はご遺族様が話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行うことになります。この協議の前に税理士に相談しておくと、様々な控除や特例を活用して相続税を抑える遺産分割方法を提案してもらえます。また、相続税は原則、現金一括で納付する必要があるため、不動産などの換金しにくい財産が多い場合は、納税資金の調達方法についてもアドバイスしてもらえるでしょう。

遺産分割が決まったら「遺産分割協議書」を作成します。相続税申告と合わせて依頼する場合は、税務署に提出する添付書類として作成してもらうことが可能です。

さらに、相続税対策は一度きりではありません。一方の配偶者が亡くなった後、残された配偶者が将来的に亡くなる際の「二次相続」まで見据えた遺産分割を提案できるのも、税理士ならではの強みです。将来の相続に備えた生前贈与などのアドバイスも受けられるので、長期的な視点での相続税対策が可能になります。

遺産分割のアドバイスにかかる費用は、通常、相続税申告の全体報酬に含まれているケースが多いです。ただし、相続税申告が不要でアドバイスのみを依頼する場合は、相談料として1時間あたり1万円前後が相場となっています。

(5)準確定申告の代行

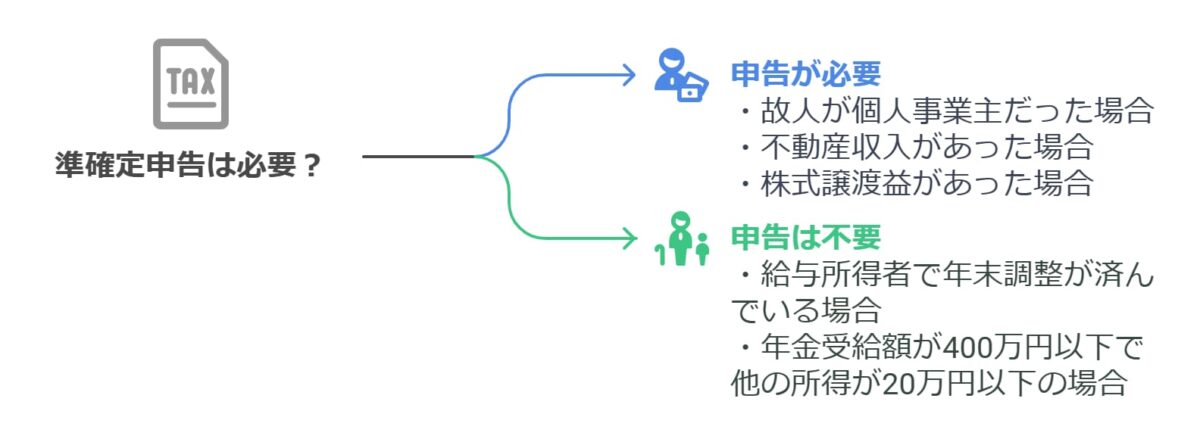

「準確定申告」とは、確定申告が必要だった故人様に代わって、ご遺族様が行う所得税の申告手続きです。ご遺族様は、故人様が1月1日から亡くなった日までに得た所得について申告する必要があります。この準確定申告も税理士に依頼することができます。

準確定申告が必要なケースとしては、故人様が個人事業主だった場合や不動産収入があった場合、株式の譲渡益があった場合などが挙げられます。一方、給与所得者で年末調整が済んでいる場合や、年金受給額が400万円以下で他の所得が20万円以下の場合は、基本的に準確定申告は不要です。

準確定申告の期限は、ご遺族様が相続の開始を知った日(通常は故人様の死亡日)の翌日から4ヶ月以内となっています。相続手続きで忙しい時期に重なるため、税理士に依頼すれば大きな負担軽減になります。

しかし、準確定申告が不要な場合でも、医療費控除による還付を受けられる可能性があります。故人様が亡くなる前に医療費を支払っていた場合、その金額が10万円(または総所得金額の5%)を超えていれば、準確定申告をすることで税金が還付される場合があります。税理士に依頼すれば、このような還付申請も合わせて行ってもらえます。

準確定申告を税理士に依頼するときの費用は2~8万円前後が相場です。ただし、所得額によって変動する場合や、相続税申告も同時に依頼する場合は申告の費用にすでに含まれている場合もあります。

(6)税務調査への対応

相続税の申告をした後、税務署から「税務調査」が入ることがあります。税務調査では、申告書に不備がないか、申告通りの相続財産があるか、預貯金額は正確か、そして相続税の計算は正しいかなどが調査されます。普段から税務署とのやり取りに慣れていない方にとって、この調査は大きなストレスとなることがあります。

そこで、税理士を税務調査の代理人として選任しておくと、税務調査の際には税理士が税務署とのやり取りを担当してくれます。具体的には、税務調査に立ち会ってもらい、調査官からの質問の回答や、必要な資料の提出を任せられます。

税務調査の立ち会いを依頼する税理士は、相続税申告を依頼した税理士でも、新たに別の税理士を選任しても構いません。また、ご遺族様自身で相続税申告を行った場合でも、調査の立ち会いから依頼することが可能です。

申告時に相続税申告を依頼した税理士の場合、税務調査対応の費用は申告報酬に含まれていることが多いですが、新しく別の税理士を選任する場合は、日当5万円程度が目安です。

(7)相続税の還付請求

相続税を納付した後で、「払いすぎていた」ということが判明した場合、払いすぎた税金を取り戻す「還付請求」を行うことができます。この手続きも税理士に依頼することができます。

相続税の還付請求は、正確には「更正の請求」といいます。例えば、相続財産として計上していた土地が実は他人の所有物だったと判明した場合や、債務として認識していなかった借金が見つかった場合など、申告時には把握できなかった事実が後から判明することがあります。このような場合、本来納めるべき税額よりも多く納税していることになるため、その差額の返還を請求できるのです。

更正の請求は、法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)から5年以内に行う必要があります。5年というと余裕があるように感じますが、納めすぎた税金を取り戻すためには、単に申請するだけでなく、税務署を納得させる根拠や資料の準備が必要です。税理士はこうした手続きや必要書類の作成に精通しているため、還付請求が認められる確率を高めることができます。

相続税の還付請求を税理士に依頼した場合の費用については、多くの税理士事務所では「成功報酬型」を採用しています。還付に成功した場合のみ報酬が発生し、一般的には還付額の15~30%程度が相場となっています。還付請求が認められなかった場合は無料とする事務所も多いようです。

相続業務で税理士ができないこと

税理士は税務のスペシャリストですが、相続手続きの全てを担当できるわけではありません。ここでは、税理士に依頼できない相続業務と、それぞれどの専門家に依頼すべきかについて解説します。

| 税理士ができないこと | 対応できる専門家 |

|---|---|

| (1)相続放棄や限定承認の手続き | 弁護士、司法書士(書類作成のみ) |

| (2)相続トラブルの解決 | 弁護士 |

| (3)相続税が発生しない場合の遺産分割協議書作成 | 司法書士、行政書士 |

| (4)相続登記の申請 | 司法書士、弁護士 |

| (5)自動車など各種財産の名義変更手続き | 行政書士、司法書士(自動車は不可) |

なお、各専門家が相続業務で対応できる内容については、『相続に関わる専門家ガイド|葬儀社のアフターサービス充実に向けた基礎知識』でまとめて解説しています。

(1)相続放棄や限定承認の手続き

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があります。

相続放棄とは、相続財産のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないという選択です。これに対して限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を返済するという方法です。どちらも家庭裁判所に申立てを行う必要があり、相続放棄の場合は相続の開始を知った日から3ヶ月以内という期限があります。

これらの手続きを代理人として行えるのは弁護士のみです。弁護士であれば、ご遺族様に代わって相続放棄の申立てを家庭裁判所で行うことができます。司法書士も相続放棄に関連した業務を一部行うことはできますが、できるのは書類作成の代行のみで、代理権はありません。つまり、署名押印はご遺族様自身が行い、ご遺族様の名義で手続きを進める必要があります。

税理士は相続税申告の専門家ですが、このような法的手続きを代行する権限はありません。ただし、相続の選択肢について一般的なアドバイスをすることはできますので、まずは税理士に相談し、必要に応じて弁護士を紹介してもらうという流れもよく見られます。

(2)相続トラブルの解決

相続の過程では、ご遺族様の間で意見の対立が生じることがあります。例えば遺産分割の方法についてもめている場合や、遺言書の有効性に疑問がある場合など、様々な相続トラブルが発生する可能性があります。しかし、このような相続トラブルの解決は税理士が担当できない業務の一つです。

相続トラブルが発生した場合、ご遺族様本人に代わって交渉を行ったり、調停や審判などの裁判所での手続きを代理したりできるのは弁護士のみです。

例えば税理士は、遺産分割協議でご遺族様同士がもめている状況で、中立的な立場で最も節税効果のある分割方法のアドバイスはできても、一方の当事者の立場に立って交渉することはできません。

(3)相続税が発生しない場合の遺産分割協議書作成

先ほども少し触れましたが、税理士が遺産分割協議書を作成できるのは、相続税の申告が必要なケース、つまり相続税が発生する場合のみです。これは、遺産分割協議書の作成が、相続税申告の添付書類として税務署に提出する必要がある場合に限り、税理士の業務として認められているためです。

逆に言えば、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下で相続税が発生しない場合、税理士は遺産分割協議書の作成を単独で引き受けることができません。相続税が発生しなければ税務署への提出も不要となるため、税理士の業務範囲外となるのです。

相続税が発生しない場合の遺産分割協議書作成は、司法書士や行政書士の業務となります。特に不動産の相続登記を行う際には、司法書士が遺産分割協議書の作成から登記申請までをワンストップで対応してくれることが多いです。

(4)相続登記の申請

相続財産の中に不動産(土地や建物)が含まれていた場合、それらの名義を故人様からご遺族様へ変更する「相続登記」が必要になります。しかし、この相続登記の申請は税理士ができない業務の一つです。相続登記は、法務局(登記所)に対して行う手続きで、司法書士か弁護士にしか代理申請の権限がありません。

相続の手続きでは、このように複数の専門家に依頼する必要があることも少なくありません。税理士は相続税の申告を、司法書士は相続登記を、というように役割が分かれているためです。そのため税理士の中には、普段から連携している司法書士を持っており、相続登記が必要な場合は適切な司法書士を紹介してくれることもあります。

司法書士が相続手続きで担当する業務については、関連記事『相続に関わる専門家|司法書士ができること・できないことや費用体系』で詳しく解説しています。

(5)自動車など各種財産の名義変更手続き

相続が発生すると、故人様名義の財産を相続人の名義に変更する「名義変更手続き」が必要になります。前述した不動産以外にも、自動車、バイク、各種預貯金口座、有価証券など、様々な財産について名義変更が必要ですが、これらの手続きも税理士の業務範囲外です。

例えば自動車の名義変更は、運輸支局や軽自動車検査協会で手続きを行いますが、税理士はこの手続きを代行することはできません。同様に、銀行口座や証券口座、保険契約などの名義変更も、それぞれの金融機関や保険会社で手続きを行う必要があります。

これらの名義変更手続きは、基本的にはご遺族様自身が行うか、場合によっては司法書士や行政書士に依頼することになります。特に自動車の名義変更については行政書士の独占業務となっています。

なお、相続税申告が必要な場合、名義変更手続きは相続税申告の前に完了させておく必要はありません。むしろ相続税申告期限(10ヶ月以内)を優先し、名義変更は申告後に順次進めていくケースも多いです。ただし、一部の特例適用には名義変更が必要な場合もありますので、相続税申告を依頼した税理士と相談しながら進めることが多いです。

税理士に相続業務を依頼する手順

ここでは、相続税申告を税理士に依頼するときの手順例を紹介します。

相続税申告を依頼する税理士を探すところから、業務終了までの流れは以下の通りです。

(1)ご遺族様が税理士を探す

相続税申告を税理士に依頼する最初のステップは、税理士探しです。

税理士を探す方法としては、インターネット検索で「相続税 税理士 〇〇市」などと地域名を入れて検索するのが一般的でしょう。また、知人や親族からの紹介も信頼性の高い方法ですし、金融機関や不動産会社から提携している税理士を紹介してもらうこともできます。

税理士選びで最も重要なのが、「相続税に強い」税理士を探すことです。税理士といっても、所得税や法人税を専門としている方もいれば、相続税に精通している方もいます。税理士試験では相続税が必須科目ではないため、すべての税理士が相続税の専門家というわけではありません。そのため、税理士のホームページなどで相続税申告の実績件数を確認し、経験豊富な税理士を選ぶことが大切なのです。

次に、税理士事務所の立地も重要な要素です。相続税申告の過程では、相談や資料の提出・受け取りのために何度か税理士事務所に足を運ぶ必要があります。ご遺族様の負担を考えると、自宅や勤務先から通いやすい場所にある税理士事務所を選ぶとよいでしょう。なお、すべての手続きややり取りをオンラインで行える税理士事務所もあるため、仕事や家事で時間が取れないご遺族様にはそういった事務所を紹介できると良いでしょう。

(2)初回面談の予約と準備

信頼できる税理士が見つかったら、次は初回面談の予約です。

まずは電話やメール、ホームページのフォームで税理士事務所に連絡し、面談の予約を取ります。予約時には最低限、「ご遺族様・故人様のお名前」「相続開始日(故人様がお亡くなりになった日)」「面談希望日時」を伝えます。相続開始日は特に重要で、これを基に相続税申告の期限(相続開始から10ヶ月以内)が決まるため、必ず伝えておきましょう。

また、予約の際に確認しておくべきポイントがいくつかあります。まず「初回面談の費用」です。多くの税理士事務所では初回相談を無料としていますが、中には「初回30分まで無料」「相談1回につき○○円」などの料金体系をとっている事務所もあるためです。

次に「面談時に持参する資料」も確認しておきましょう。基本的には以下のような資料があると、スムーズに相談が進みます。

- 故人様の戸籍謄本(相続人確認用)

- 固定資産税の納税通知書(不動産がある場合)

- 預貯金通帳や証券口座の明細(金融資産がある場合)

- 遺言書(ある場合)

完璧に揃えられなくても構いませんが、上記のような書類があると、より正確な相続税額を算出してもらいやすくなります。また、ご遺族様の間でトラブルがあるなど、特別な事情がある場合は、事前に伝えておくと良いでしょう。相続人同士の争いがある場合や、行方不明の相続人がいる場合など、税理士だけでは対応できないケースもあるためです。

(3)税理士との初回面談

初回面談では、まず税理士からご遺族様の基本情報や連絡先の確認が行われます。

続いて、相続に関する状況を詳しくヒアリングしていきます。主なポイントとしては、「ご遺族様(相続人)の確認」と「相続財産の概要」の2点です。相続人については、故人様との関係性や人数を確認し、相続財産については持参した資料をもとに大まかな内容を確認します。

この段階で重要なのは、相続税が発生するかどうかの確認です。相続税は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に発生します。また、配偶者の税額軽減など様々な特例もあるため、一概には言えませんが、経験豊富な税理士であれば概算でも相続税が発生するかどうかの判断はできるでしょう。相続税が発生しない場合は、税理士に相続税申告を依頼する必要はありませんので、契約には進まず初回面談で終了するケースも多いです。

さらに、税理士報酬の確認も行われます。多くの税理士は相続財産の金額に応じて報酬を決定するため、「計算してみないとわからない」という回答になることもありますが、大まかな相続財産を伝えれば、ある程度の報酬目安は教えてもらえるはずです。明確な金額提示がない場合は、複数の税理士に相談して比較検討することも一つの方法です。

(4)税理士との契約締結

初回面談で税理士の専門性や費用、人柄などを確認した上で、依頼する税理士を決めたら、正式に契約を結びます。契約は初回面談時にその場で決めても良いですし、持ち帰ってほかの相続人と話し合ってから決めても問題ありません。

契約書への署名・捺印は、通常はご遺族様の代表者一人で構いません。すべての相続人が集まって契約する必要はなく、代表者が窓口となって手続きを進めることになります。また、契約書の取り交わし方法も事務所によって異なり、その場で署名・捺印する場合もあれば、郵送で契約書を送付してもらい、署名・捺印して返送する形を取る場合もあります。

なお、契約と同時に多くの税理士事務所では着手金の支払いを求められます。一般的には報酬総額の半額程度が着手金として設定されていることが多いようです。支払方法は銀行振込や現金払いが一般的ですが、クレジットカード決済に対応している事務所もあります。具体的な支払方法は契約時に確認しておきましょう。

(5)必要書類の収集と財産評価

税理士と契約を結んだ後は、相続税申告に必要な書類の収集作業が始まります。

ご遺族様(相続人)に関する書類としては、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などです。故人様の財産に関する書類としては、不動産の登記簿謄本や固定資産税納税通知書、預貯金通帳や残高証明書、有価証券の残高明細、生命保険の保険金支払証明書などが必要になります。また、借金やローンがある場合は、その残高証明書も必要です。

これらの書類収集はご遺族様自身が行う場合と、税理士が代行して取得する場合があります。なお、戸籍謄本や住民票など公的機関から取り寄せる書類については、代行を依頼すると別途費用がかかるため注意が必要です。ご遺族様が収集する場合は、直接持参、郵送、PDFなどの電子データでの送付など事前に決めた方法で税理士に提出します。

税理士はこれらの書類をもとに、相続財産の調査と評価を行います。特に不動産の評価は相続税額に大きく影響するため、丁寧に現地調査や役所調査を行う事務所も多いようです。また、過去の預金取引なども詳細に調査し、税務署が税務調査で問題視するような点がないかのチェックも行われます。

(6)遺産分割協議と書類の作成

財産の調査と評価が終わると、その結果をもとに税理士から相続税の見込み額や最適な遺産分割案についての提案が行われます。

遺産分割の決定は、税理士が提案した分割方法に従っても良いですし、ご遺族様の意思を最優先しても問題ありません。例えば、故人様との思い出が詰まった実家や形見の品々など、金銭的価値だけでは測れない財産については、「多少相続税が高くなっても構わないから相続したい」と考える方もいるでしょう。

遺産分割の話し合いは、ご遺族様だけで行うのが基本ですが、意見がまとまらない場合などは税理士に同席してもらい、アドバイスを受けながら進めることも可能です。また、分割方法について質問や疑問点があれば、税理士に相談しながら決めていくこともできます。ただし、相続人間のトラブル解決を依頼することはできないため注意しましょう。

なお、遺産分割協議は「申告期限の1ヶ月前までに決定してほしい」と言われることが多いようです。これは、この後に控えている相続税申告書の作成を申告期限に余裕をもって間に合わせるためです。ただし、話し合いがまとまらず期限内に決定できない場合でも、法定相続分で一旦申告し、後で修正申告を行うという方法もあります。

遺産分割が決まったら、その内容を税理士に連絡します。この連絡を受けて、税理士は遺産分割協議書の作成に取りかかります。遺産分割協議書とは、「誰がどの財産を相続するか」について、全てのご遺族様が合意したことを証明する書類です。税理士が作成した協議書の内容を確認し、問題がなければすべてのご遺族様が署名・捺印を行います。協議書には印鑑証明書を添付することも多いので、ご遺族様全員分の印鑑証明書も準備しておく必要があります。

(7)相続税申告書の作成と提出

遺産分割が決定し、遺産分割協議書への署名・捺印が完了したら、いよいよ相続税申告書の作成と提出の段階に入ります。

まず、税理士は決定された遺産分割に基づいて「相続税申告書」を作成します。申告書は非常に複雑で、本体の申告書のほか、財産の総額計算書、各種財産の明細書、債務の明細書など多くの書類で構成されています。また、税額を軽減するための特例適用の申請書なども添付します。

次に、相続税の納付に使用する「相続税の納付書」を作成します。ご遺族様はこの納付書を持って、銀行や税務署で相続税を納付します。相続税の納付期限は、申告期限(相続開始日の翌日から10ヶ月以内)と同じです。ただし、納付と申告の順序は特に決まっておらず、「申告が先、納付が後」でも、「納付が先、申告が後」でも構いません。

相続税の納付が完了したら、税理士は申告書を税務署に提出します。ご遺族様が直接税務署に行く必要はなく、税理士が代理で提出します。この申告完了のタイミングで、税理士への残りの報酬を支払うのが一般的です。

相続税申告書の提出により、一連の相続税申告手続きは完了します。しかし、相続した不動産の名義変更(相続登記)や自動車の名義変更など、各種財産の名義変更手続きが残っていることもあるでしょう。税理士はこれらの手続きを直接行うことはできませんが、多くの場合、提携している司法書士や行政書士を紹介してくれるので、スムーズに次の手続きに移行できます。

税理士の費用体系

相続税申告の費用相場

一般的に、相続税申告にかかる税理士費用は「相続財産の0.5〜1.5%程度」が相場となっています。例えば、相続財産が1億円の場合は50〜150万円程度となります。相続財産が多いほど税理士費用が高くなるのは、それだけ税理士の作業量も増えるためです。

基本報酬と加算報酬

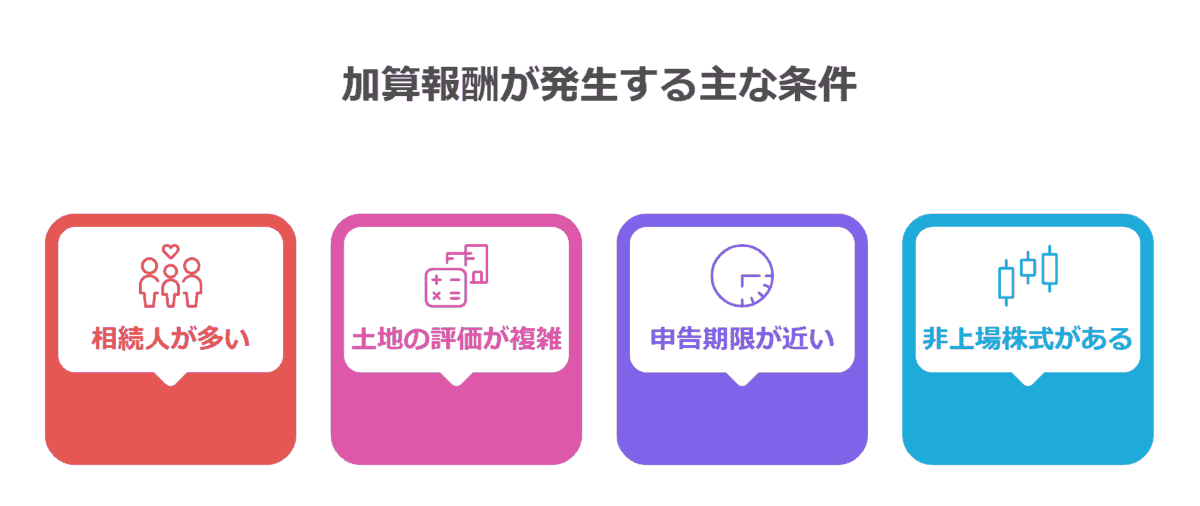

税理士費用は通常、「基本報酬」と「加算報酬」から構成されています。基本報酬は各税理士事務所が設定している基本的な費用で、加算報酬は特定の条件を満たす場合に発生する追加費用です。

加算報酬が発生する主な条件としては、以下のようなケースが考えられます。

相続人が多い場合

相続人が多い場合は、必要書類の数が増え、手続きも複雑になるため、「相続人1人当たり○%加算」などの形で費用が加算されることがあります。

土地の評価が複雑な場合

土地の評価が複雑な場合も費用が上乗せされることがあります。特に、形状が不規則な土地や旗竿地、貸付用不動産などは評価が難しく、手間もかかるため、追加費用が発生しやすくなります。

申告期限までの時間が限られている場合

申告期限まで時間がない場合も注意が必要です。相続税申告の期限は故人様の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、期限間近の依頼では追加費用が発生することがあります。

非上場株式がある場合

相続財産に非上場株式が含まれる場合も費用が高くなる傾向があります。非上場株式は市場価格がないため評価が難しく、「非上場株式1社あたり○円」といった加算報酬が設定されていることがあります。

まとめ

この記事では、税理士が相続業務でできること・できないことや費用体系について解説してきました。

税理士は相続税対策の相談から、財産調査と評価、相続税申告の代行、遺産分割のアドバイス、準確定申告、さらには税務調査への対応まで、税務に関する幅広い相続業務を担当できます。

特に相続税申告については、約85%のケースで税理士に依頼されており、複雑な手続きや評価方法、各種特例の適用など専門知識が求められる分野です。

一方で、税理士が対応できない業務もあります。財産の名義変更や法的手続きについては、司法書士、弁護士、行政書士といった他の専門家の領域です。

相続税申告の依頼費用は、相続財産の0.5〜1.5%程度が相場ですが、相続人の数や財産の複雑さにより変動します。葬儀業界の皆様がこうした税理士の業務内容と費用体系を理解しておくことで、ご遺族様に適切なサポートを提案できるようになります。葬儀社だからこそできる心のケアと実務面での的確なアドバイスの両方からご遺族様に寄り添うことで、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。