相続は多くのご遺族様にとって初めての経験であり、その手続きの複雑さに直面したとき、どこに相談すればよいのか迷われることが少なくありません。そうした状況でご遺族様にとって身近な相談先となるのが「銀行」です。

銀行は、単に故人様の預金口座の名義変更や解約だけでなく、相続に関する幅広い情報提供やサポートを行っています。特に一部の銀行は、財産管理や遺言執行など相続に関する専門的なサービスも提供しています。しかし、法的な制約から、すべての相続手続きを代行できるわけではありません。

本記事では葬儀業界で働く皆様に向けて、相続手続きにおいて銀行が「できること」と「できないこと」、そして相続手続きの流れと費用体系について詳しく解説します。こういった知識を持つことで、大切な人を亡くされたご遺族様に適切な情報を提供し、複雑な相続手続きの不安を軽減するお手伝いができるでしょう。

銀行とは

銀行は、私たちの日常生活から企業活動まで、お金に関わるさまざまなサービスを提供する機関です。

一般的な銀行では、主に「預金」「貸付」「為替」などの基本的な金融サービスを提供しています。これらの業務を通じて、個人のお金の管理や企業の資金調達をサポートしています。

また、中には上記の銀行業務に加えて、「信託業務」と「併営業務」を行っている銀行もあります。

「信託業務」とは、お客様の財産を預かり、管理・運用する仕組みです。「併営業務」とは、遺言の保管や執行、株主名簿管理、不動産仲介などの業務を指します。

相続が発生すると、ご遺族様は故人様の財産調査から始まり、相続税の計算・納付、財産分割など複雑な手続きに直面します。そんなとき、銀行は預金口座の名義変更や解約手続きといった基本的なサポートから、より専門的な財産管理のアドバイスまで幅広く対応してくれるのです。

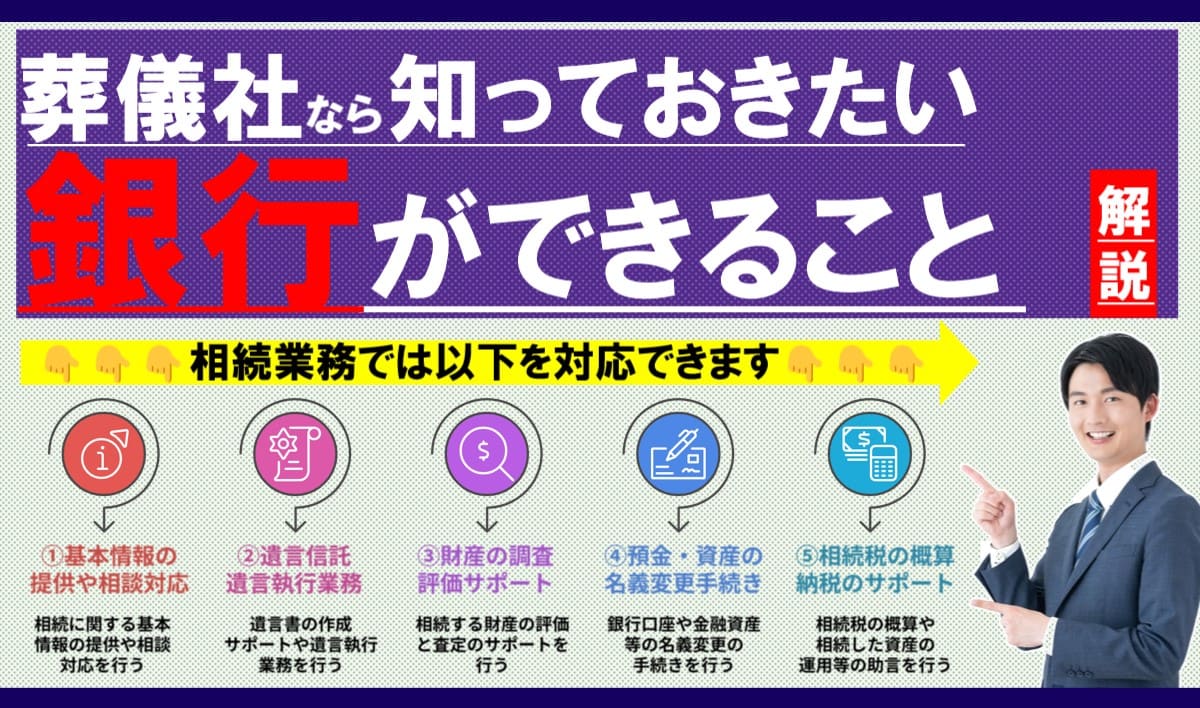

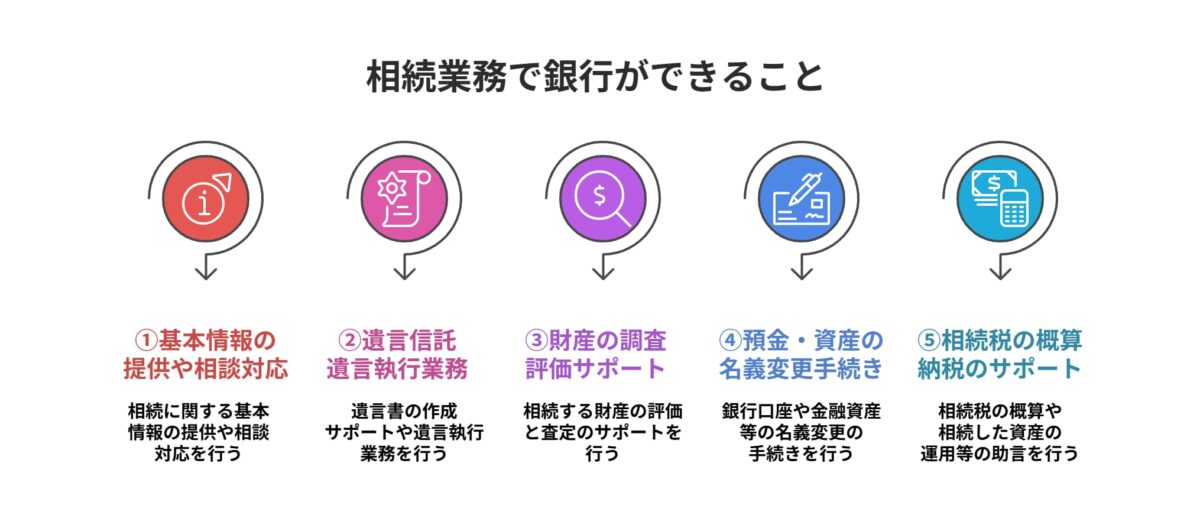

相続業務で銀行ができること

銀行は、相続に関する様々なサポートを提供しています。中には弁護士や税理士、司法書士といった専門家たちと提携して、相続手続きをワンストップで行えるサービスを展開している銀行もあります。

しかし、ここでは一般的に銀行が単体で行える相続業務について紹介していきます。これらの基本的なサービスを理解することで、葬儀社の皆さんがご遺族様に適切な情報提供ができるようになるでしょう。

以下で一つずつ解説していきます。

(1)相続の基本的な情報提供・相談対応

相続が発生すると、多くのご遺族様は「何から手をつければいいのか」という疑問に直面します。そんなとき、銀行ではご遺族様への相続に関する基本的な情報提供や相談対応を無料で行っています。

例えば、相続の流れや必要な手続き、期限などの基本的な知識から、相続財産の調査方法、相続税の概算試算まで、幅広い情報を提供しています。一部の銀行では専門の相続コンサルタントが配置されていることも多く、より踏み込んだ相談にも対応可能です。

具体的には、「うちの場合、相続税はどのくらいかかる?」「預金以外にどんな財産があるのか分からない」といった素朴な疑問から、「複数の不動産がある場合の分け方」「自宅は売却すべきか継続保有すべきか」といったより具体的な悩みまで、ご遺族様は状況に応じたアドバイスを受けられます。

また、相続手続きに必要な書類の種類や入手方法、各種手続きの期限なども教えてくれるため、相続の全体像を把握するのに役立ちます。ただし、これはあくまで「情報提供」の範囲であり、具体的な法律相談や税務相談については、弁護士や税理士などの専門家を紹介してくれることになります。

葬儀社の方々が相続について問い合わせを受けた際には、まずは故人様が取引のあった銀行に相談してみることをご遺族様におすすめするとよいでしょう。

(2)遺言信託・遺言執行業務の実施

銀行が提供する代表的なサービスとして、「遺言信託」と「遺言執行」があります。これは生前に遺言書の作成をサポートし、亡くなった後にその内容を実現するというサービスです。

遺言信託とは、専門スタッフが遺言書の作成をサポートし、その内容が法的に有効なものとなるよう公正証書遺言の作成を手伝うサービスです。作成した遺言書は銀行が責任を持って保管し、故人様が亡くなられた後に開封して内容を確認します。

遺言執行業務とは、遺言執行者として指定された銀行は、故人様の遺言内容を正確に実現する義務を負います。具体的には、故人様の財産目録の作成、相続財産の管理、預貯金等の名義変更手続き、さらには遺言に基づいた財産分配まで、相続に関する煩雑な手続きを一括して行います。

また、「親族間で揉めそう」という心配がある場合、中立的な立場の銀行が遺言執行者となることで、公平かつ円滑な相続手続きが期待できるでしょう。さらに、遠方に住むご遺族様がいる場合や、相続手続きに不慣れなご遺族様がいる場合にも、この遺言執行業務は大きな助けとなります。

葬儀社の皆さんが遺言や相続に関する質問を受けた際には、この遺言信託・遺言執行業務の存在を伝えることで、ご遺族様の不安解消につながることがあります。特に財産が複雑な場合や、相続人が多い場合には、専門家による遺言執行が相続トラブルを防ぐ有効な手段となります。

(3)相続財産の調査・評価サポート

故人様がどのような財産を持っていたのか調べることは相続手続きの第一歩ですが、実はご遺族様にとって大きな負担となることも少なくありません。銀行では、この相続財産の調査と評価について専門的なサポートを提供しています。

まず、その銀行に故人様が預けていた預貯金や有価証券、融資などの取引状況について、正確な情報を提供してくれます。「通帳が見つからない」「株券はどこにあるのか分からない」といった場合でも、故人様の氏名や生年月日、戸籍謄本などから口座の有無を確認して残高証明書を発行したり、保有している金融商品の一覧を提示したりすることが可能です。

相続財産が明らかになったら次は財産の価値を評価します。財産の価値によって相続税を支払うべきか否か、いくら支払うのかが確定するため、相続手続きにおいて必須のステップです。特に不動産や非上場株式などは評価が難しいですが、銀行では概算の評価額を試算するサポートも行っています。

葬儀社の皆さんがご遺族様と接する際、「故人様の財産が分からず困っている」という相談を受けることもあるでしょう。そんなとき、故人様が取引のあった銀行に相談することで、財産調査の糸口が見つかることをアドバイスしてみてください。ただし、最終的な財産評価は税理士などの専門家に依頼することが一般的ですので、その点も併せて伝えるとよいでしょう。

(4)預金・資産の名義変更手続き

故人様の相続財産が確定した後、多くのご遺族様が最初に取り組むのが銀行預金や金融資産の名義変更でしょう。銀行では、これらの手続きを円滑に進めるためのサポートを行っています。

まず、故人様名義の預金口座や有価証券について、相続手続きに必要な書類の案内から始まります。戸籍謄本や遺産分割協議書など、必要書類の種類や取得方法について詳しく説明してもらえます。

次に、提出された書類に基づいて、預金口座の解約や相続人名義への振替、投資信託や株式などの名義変更手続きを行います。また、複数のご遺族様で分割する場合は、遺産分割協議書に基づいて資産を分配する手続きも代行してくれます。

また、一部の銀行ではさらに踏み込んだサービスとして、故人様が保有していた投資信託や株式などについて、相続後の運用アドバイスも提供しています。「このままの商品を継続すべきか」「現金化したほうがいいのか」など、ご遺族様の生活設計に合わせた提案も受けられます。

(5)相続税の概算試算と納税資金準備のアドバイス

相続が発生すると、「相続税はかかるのだろうか」「いくらくらいになるのだろうか」といった不安を多くのご遺族様が抱えるでしょう。銀行では、相続財産に基づいた相続税の概算試算と、納税資金の準備に関するアドバイスを提供しています。

まず、把握できた相続財産の情報をもとに、相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人数」を超えるかどうかの確認や、大まかな相続税額の試算をしてくれます。例えば「家と預金しかないけど、税金はかかるの?」といった疑問にも回答してもらえます。

相続税が発生する見込みがある場合は、納税資金の確保方法についてもアドバイスを受けられます。例えば、相続税の納付は相続開始の翌日から10ヶ月以内と期限が決まっているため、その期限に向けた資金計画の提案や、場合によっては「相続税納税資金対応ローン」などの金融商品の紹介も行っています。

現金を相続できれば、その中から相続税を支払うことができますが、現金が少なく不動産が多い場合などは納税資金の確保が難しいケースもあります。そんな場合には「一部の不動産を売却する方法」「生命保険を活用する方法」「相続税の物納を検討する方法」など、ご遺族様の状況に応じた具体的な選択肢を提示してくれます。ただし、これらはあくまで概算試算やアドバイスであり、正式な相続税の申告は税理士に依頼することが一般的です。

葬儀社の皆さんがご遺族様と接する中で、「相続税が心配」という声を聞くことも多いでしょう。そんなとき、「まずは銀行で概算を確認してみては」とアドバイスすることで、ご遺族様の不安軽減につながります。特に相続税の納付期限は10ヶ月と限られているため、早めに相談することの重要性をお伝えいただくとよいでしょう。

相続業務で銀行ができないこと

銀行は相続手続きの様々な場面でご遺族様をサポートできますが、法律や規制によって業務範囲には制限があります。預貯金の名義変更や解約などの基本的な手続きを担当できる一方で、法的な専門性を要する手続きや紛争解決などは対応できません。こうした「できないこと」を理解しておくことで、他の専門家への橋渡しもスムーズになります。ここでは、銀行が対応できない主な業務について解説します。

| 銀行ができない業務 | 対応できる専門家 |

|---|---|

| (1)不動産の名義変更手続き | 司法書士、弁護士 |

| (2)相続税申告の代行 | 税理士 |

| (3)相続トラブルの解決 | 弁護士 |

| (4)相続放棄や限定承認の手続き | 弁護士、司法書士(書類作成のみ) |

| (5)法的書類の作成と手続きの代行 | 弁護士、司法書士、税理士、行政書士など |

なお、各専門家が相続業務で対応できる内容については、『相続に関わる専門家ガイド|葬儀社のアフターサービス充実に向けた基礎知識』でまとめて解説しています。

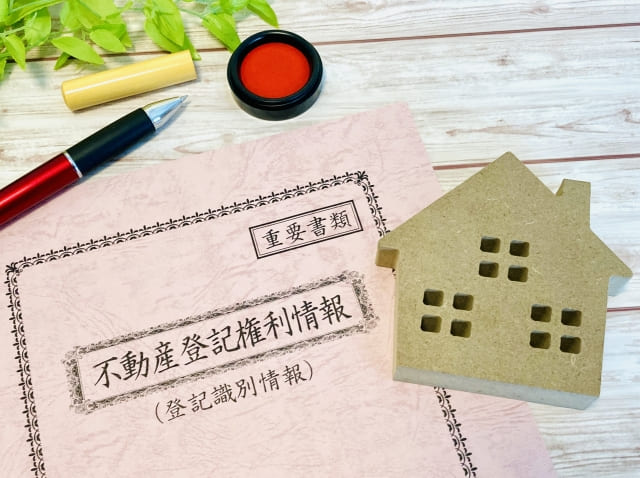

(1)不動産の名義変更手続き

相続財産の中でも特に重要な位置を占めるのが不動産です。故人様名義の土地や建物を相続人名義に変更する「相続登記」は、多くのご遺族様が行う必要のある手続きですが、この相続登記を銀行が直接代行することはできません。

不動産の相続登記は、法務局に対して行う専門性の高い手続きであり、原則として司法書士の独占業務とされています。「銀行で預金の名義変更ができたから、家の名義変更も同じところでできるだろう」と考えがちですが、そうではないため注意が必要です。

なお、2024年から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内に申請することが求められるようになりました。この期限を過ぎると過料が課される可能性もあるため、相続登記は先延ばしにせず、早めに専門家に相談することが重要です。

葬儀社の皆さんがご遺族様と接する際、「不動産の名義変更はどうすればいいですか?」という質問を受けることもあるでしょう。その場合は、「預金等の名義変更は銀行で、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に相談するとよい」と案内することが適切です。なお、銀行でも提携している司法書士を紹介してくれることがありますので、その点も併せて伝えると良いでしょう。

(2)相続税申告の代行

相続税の申告は、相続手続きの中でも特に専門性が高く、多くのご遺族様が頭を悩ませる部分です。銀行では相続税の概算試算などのサポートは行いますが、実際の相続税申告書の作成や提出を代行することはできません。

相続税申告は税理士法により、原則として税理士の独占業務とされています。計算方法が複雑なだけでなく、各種特例や控除の適用判断には専門的な税務知識が必要となるため、相続税申告が必要な人のうち、約85%が税理士に依頼しています(令和5事務年度国税庁実績評価書より)。

銀行では、相続財産の評価や基礎控除額の計算方法などについての一般的な情報提供や、概算の税額試算は可能ですが、正式な相続税申告書の作成には踏み込めません。

葬儀社の皆さんがご遺族様から「相続税の申告はどうすればいい?」と尋ねられた場合は、「概算額の確認は銀行でもできますが、正式な申告書の作成や、申告の代行は税理士に依頼するのが一般的です」と案内するとよいでしょう。なお、多くの銀行では提携している税理士を紹介するサービスも行っていますので、その点も併せて伝えると親切です。

(3)相続トラブルの解決

相続の現場では、残念ながら遺産分割を巡ってご遺族様の間でトラブルが発生することも少なくありません。「亡くなった父の預金は私が管理していたから多めに取るべき」「母の介護をしていたのだから家は私がもらうべき」など、感情的な対立に発展することも多いものです。しかし、こうした相続トラブルの解決は、銀行には相談・依頼ができません。

銀行は、相続に関する客観的な情報提供や手続きのサポートは行いますが、ご遺族様同士の争いに介入したり、仲裁者として解決策を示したりすることはできません。「うちの兄弟が言うことを聞かないので、銀行から説得してほしい」といった依頼があっても、中立的な立場を超えて特定の相続人の味方をすることはできないのです。もしほかの相続人を説得する助けが欲しい場合には、弁護士に交渉の代理人を依頼することになるでしょう。

銀行にできるのは、あくまで「遺産分割協議が整った後の手続き」や「裁判所の判断が出た後の財産分配の実行」のみです。トラブルの芽を未然に防ぐための生前対策(遺言信託など)は提案できますが、既に発生したトラブルの解決には直接的には関われないという限界があります。

葬儀社の皆さんがご遺族様から相続トラブルの相談を受けた場合は、「銀行ではなく弁護士や家庭裁判所に相談するとよい」とアドバイスすることが適切です。また、相続トラブルの多くは生前の準備不足から生じるものですので、生前対策の重要性を機会があれば伝えていただくことも、将来のトラブル防止につながるでしょう。

(4)相続放棄や限定承認の手続き

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という三つの選択肢があります。特に故人様に借金や負債が多い場合、ご遺族様は相続放棄や限定承認を検討することになりますが、これらの手続きを銀行が代行することはできません。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続権を完全に放棄することです。一方、限定承認は「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」という中間的な選択肢です。

これらの手続きは家庭裁判所に対して行うもので、相続放棄なら「相続放棄申述書」、限定承認なら「限定承認申述書」という専門的な書類の提出が必要です。相続放棄と限定承認を選べる期限は、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内と短いため、自身での手続きが不安なご遺族様は、弁護士に依頼するケースもあります。

銀行では、これらの制度についての一般的な説明や情報提供は可能ですが、「相続放棄すべきかどうか」の判断に関する法的アドバイスや、家庭裁判所への申述手続きの代行はできません。

葬儀社の皆さんがご遺族様から「故人に借金があるかもしれない」「相続を放棄したい」といった相談を受けた場合は、「手続きの代行を依頼できるのは弁護士」とお伝えできると親切でしょう。また、3ヶ月という期限も合わせてお伝えしましょう。

(5)法的書類の作成と手続きの代行

銀行は相続に関する様々なサポートを提供していますが、法的書類の作成や特定の法的手続きの代行については、法律で制限されている部分があります。

例えば、遺産分割協議書の作成を銀行が行うことはできません。「どう書けばいいの?」と相談されても、あくまでサンプルや一般的な情報提供にとどまり、具体的な文言の作成や法的アドバイスはできないのです。

また、前述したように不動産の相続登記申請や相続税の申告書作成といった専門性の高い手続きについても、銀行が直接代行することはできません。

葬儀社の皆さんがご遺族様からこうした法的書類や手続きについて相談を受けた場合は、「銀行ではなく、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家に相談するとよい」と案内することが適切です。銀行では、こうした専門家の紹介は行っていることが多いので、その旨も伝えるとよいでしょう。

銀行に相続業務を依頼する手順

銀行での相続手続きは、ご遺族様にとって最初に対応する重要なステップです。特に預金口座の払い戻しや名義変更手続きは、相続手続きの中でも比較的早い段階で行われることが多く、多くのご遺族様が直面する課題となります。

手続きの流れを事前に理解しておくことで、必要書類の準備がスムーズになり、ご遺族様の負担を軽減することができるでしょう。ここでは、故人様が銀行口座を持っていた場合の基本的な相続手続きの流れを、連絡から手続き完了まで段階的に解説します。

(1)故人様が取引していた銀行に連絡する

まずは故人様が口座を持っていた銀行に連絡を行います。

連絡方法は電話が一般的で、「家族が亡くなり、相続手続きについて相談したい」と伝えるだけで構いません。この連絡により、故人様の口座は相続手続きが完了するまで基本的に凍結(入出金が停止)されます。これは預金者の死亡という重要な事由が発生した以上、適正な相続手続きを経るまで保全する必要があるためです。

葬儀費用など急ぎの出費がある場合は、初回の連絡時に必ずその旨を伝えましょう。多くの銀行では、葬儀費用などの緊急性の高い支払いについては、一定の書類(死亡診断書のコピーなど)を提出することで、限定的に払い戻しに応じてくれます。また、2019年の民法改正で設けられた「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用すれば、相続人であることを証明する書類の提出により、一定額(法定相続分の3分の1まで、150万円が上限)の払い戻しを受けることができます。

なお、連絡する際には、手元にある故人様の通帳やカード、身分証明書など、本人確認ができるものを用意しておくと、スムーズに話が進みます、

(2)相続発生の届出と初期相談を行う

銀行に連絡した後は、実際に窓口を訪問して正式な相続発生の届出を行います。この段階では、まず故人様の死亡事実を伝え、取引内容の確認と今後の手続きについての初期相談が行われます。

窓口では、担当者から相続手続きの全体的な流れや必要書類の説明を受けることができます。銀行によって「相続関係届書」「相続預金の支払手続等に関するご案内」などの書類が交付されますので、これを受け取ることになります。初めての相続でも、この案内に沿って準備を進めることで、スムーズに手続きができるようになっています。

この初期相談で、銀行から故人様の取引情報(預金口座の種類や残高など)の概要が説明され、「残高証明書」の発行を依頼することもできます。「他にも口座があるかもしれないけど分からない」という場合は、この時点で尋ねると、同じ銀行内の口座を調べてもらえることが多いです。

また、預金の払戻方法には大きく分けて二つの選択肢があります。一つは預金を解約して現金(または振込)で受け取る「払戻手続」、もう一つは預金の名義を故人様から相続人に変更する「名義変更手続」です。

特に定期預金で利率が高い場合など、解約すると損をしてしまうケースでは名義変更を選択するとよいでしょう。この選択によって必要書類が異なりますので、初期相談の段階でどちらを希望するか考えておくと良いでしょう。

葬儀社の皆さんがご遺族様をサポートする際には、「預金の払戻と名義変更は異なる手続き」であることを伝え、どちらが適しているか検討することも大切なアドバイスとなります。特に高齢のご遺族様の場合、こうした選択肢があることを知らないことも多いので、サポートが必要です。

(3)必要書類の案内を受け、準備する

初期相談の後は、銀行から相続手続きに必要な書類の案内を受けます。

相続手続きに必要な書類は、基本的に「故人様の身元を証明する書類」「相続人を確定するための書類」「財産の分配方法を決める書類」の3種類に分けられます。遺言書の有無や、払戻と名義変更のどちらを選択するかによっても必要書類が変わってきますので、銀行の案内をよく確認しましょう。

以下に、一般的に必要となる主な書類をまとめました。

- 故人様の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書

- 故人様の預金通帳・証書・カード類

- 銀行所定の相続関係届書など

名義変更の場合に追加で必要なもの

- 名義変更を受ける相続人の銀行印

- 名義変更を受ける相続人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

特に重要なのが「遺産分割協議書」です。これは相続人全員の合意によって、誰がどの財産を相続するかを取り決めた書類で、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要です。

また、近年は「法定相続情報一覧図」という制度も利用できます。これは法務局が発行する書類で、相続人が誰であるかを証明できるため、各銀行に戸籍謄本を提出する手間を省くことができます。相続手続きが複数の銀行にまたがる場合は、この制度を利用すると便利です。

(4)必要書類を銀行に提出する

必要書類が揃ったら、次は銀行への提出です。基本的には窓口に直接持参します。

書類提出の際は事前に銀行に連絡し、「相続の書類を提出したい」と伝えるとスムーズです。混雑状況によっては予約制を採用している銀行もありますので、突然訪問するよりも、あらかじめ日時を調整しておくと安心です。

窓口に持参する際は、相続人の代表者が行くことが一般的です。遺産分割協議書がある場合は、その書類で「相続人代表者」として指定されている方が行くとよいでしょう。名義変更の場合は、新しく名義人となる相続人本人が行く必要があります。また、実印や銀行印、本人確認書類(運転免許証など)も忘れずに持参しましょう。

近年では、一部の銀行では郵送での書類提出も受け付けています。故人様のお取引内容によっては、窓口に行かなくても郵送で手続きができる場合もありますので、遠方にお住まいのご遺族様は銀行に相談してみると良いでしょう。

書類提出の際、原本を預ける書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)と、確認後に返却される書類(遺言書、遺産分割協議書など)があります。返却を希望する書類がある場合は、提出時にその旨を伝えておくと良いでしょう。ほかの手続きにおいて、コピーではなく原本が必要な書類もありますので、事前に確認しておくことが大切です。

(5)審査後、払戻しや名義変更手続きを完了する

必要書類を提出した後は、銀行による審査期間となります。この審査では、提出された書類に不備がないか、法的に問題ないかなどの確認が行われます。審査期間は銀行や手続きの内容によって異なりますが、一般的には1~2週間程度かかることが多く、混雑時や書類に不備があった場合は1ヶ月程度かかることもあります。

審査が完了すると、銀行から連絡があり、最終的な手続きへと進みます。「払戻手続」を選択した場合は、原則として相続人代表者の口座への振込により実行されます。振込の場合は相続人代表者の口座情報が必要ですので、事前に準備しておくとよいでしょう。実際の振込までには審査完了後さらに1〜2週間程度かかることもあります。

一方、「名義変更手続き」を選択した場合は、新しく名義人となるご遺族様の情報で口座が更新されます。この場合、新しい通帳やキャッシュカードが発行されます。名義変更後の定期預金などの条件については、商品の契約内容によって継続される場合と、解約後に再契約が必要な場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

(6)その他手続きにおける適切な専門家の紹介

銀行での預貯金の相続手続きが完了した後も、相続全体としてはまだ終わりではありません。多くのご遺族様は不動産や自動車などの名義変更や、相続税の申告手続きを進める必要があります。銀行は、それぞれの手続きに対応できる専門家の紹介を行ってくれることがあります。

例えば、不動産の相続登記には司法書士、相続税の申告には税理士、遺産分割で揉めているケースでは弁護士など、案件の内容に応じた専門家を紹介してくれます。特に大手の銀行では、これらの専門家と提携関係を結んでいることが多く、スムーズに次の手続きへ移行できる体制が整っています。

ただし、専門家への依頼は別途費用が発生することを理解しておく必要があるでしょう。銀行が紹介する専門家は信頼性が高い一方で、費用面については事前に確認しておくことをおすすめします。場合によっては複数の専門家から見積もりを取ることも検討するとよいでしょう。

実際に銀行が提供している相続業務

日本の主要銀行では、相続手続きをサポートするさまざまなサービスを提供しています。ここでは、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行の相続手続きサポートについて解説します。

みずほ銀行

みずほ銀行では、相続手続きを以下の4つのステップで案内しています。WEB受付フォームか電話でのご連絡が可能で、連絡後、亡くなった方の口座の入出金が停止されます。

必要書類は相続のケースによって異なりますが、原本の提出が必要となります。ただし、銀行側でコピーを取った後に返却されるので安心です。書類提出後、約2週間程度で手続きが完了します。

また、みずほ銀行ではみずほ信託銀行による遺産整理業務も提供しています。「標準版遺産整理」は直接会って相談したい方、様々な相続資産がある方、全てをプロに任せたい方向けのサービスです。相続財産の調査や対象財産目録の作成、遺産分割協議または遺言に基づく手続き(名義変更・解約・換金等)、不動産の名義変更に必要な書類の作成および取次ぎなど、包括的なサポートを提供します。

一方「WEB遺産整理」は、忙しくて銀行に行く時間がない方、相続財産が金融資産と不動産だけの方、費用をできるだけ抑えたい方向けのサービスです。残高証明書取得や財産目録作成、故人様名義の財産の解約・換金手続きおよび相続人代表への資金送金などが含まれます。受任内容は限定的ですが、その分リーズナブルな価格設定となっています。

三菱UFJ銀行

三菱UFJ銀行も、前述したみずほ銀行と同様の相続手続きを、4つのステップで案内しています。Web受付フォーム、電話、来店のいずれかで連絡でき、連絡後は亡くなった方の口座の入出金が停止されます。

必要書類は銀行所定の「相続届」等を郵送または窓口で受け取り、各種必要書類を揃えます。書類のご提出は返信用封筒で相続オフィス宛に郵送するか、店頭窓口に提出するかを選べますが、窓口での提出の場合は混雑を避けるために事前予約が推奨されています。すべての必要書類提出から約2週間で手続きが完了します。

また、三菱UFJ銀行では、相続手続きの補助として「そうぞくガイド」というサービスも提供しています。このサービスでは、簡単な質問に答えることで相続に関する「やることリスト」を作成できる機能があります。また、相続について相談できる弁護士・税理士・司法書士といった専門家を探せる機能も備えています。

さらに、三菱UFJ銀行は三菱UFJ信託銀行の代理店として、様々な相続関連サービスを提供しています。

一つ目の遺言信託[遺心伝心]は、故人様の遺言書作成から保管、将来の遺言執行までをトータルにサポートするサービスです。三菱UFJ銀行が家族状況や財産内容、財産承継についての考えをヒアリングし、遺言書の原案作成をサポートします。その後、公正証書遺言の作成をサポートし、作成された遺言書は三菱UFJ信託銀行が保管します。保管期間中は毎年、財産状況や遺言内容に変更がないか確認の連絡があります。相続発生時には、三菱UFJ信託銀行が遺言書を開示し、遺言執行者として相続手続きを行います。

二つ目の遺産整理業務[わかち愛]は、相続に伴う様々な手続きを不慣れな方や時間に余裕がない方に代わって行うサービスです。具体的には、遺産調査・財産目録の作成、遺産分割協議書作成のサポート、相続税の納付や相続財産の運用に関するアドバイス、遺産分割手続きなどをサポートします。ご遺族様の合意に基づく遺産分割協議書の作成をサポートし、その後の相続手続きも代行します。

お手伝いさん(遺産整理事務代行業務)は、ご遺族様が財産の調査や財産目録の作成を行い、三菱UFJが遺産の名義変更等の手続きを行うサービスです。このサービスは特に、遺産分割協議・納税を専門家に依頼した方、遺産分割協議後の名義変更等が未了の方、相続手続きの時間が取れない方におすすめされています。

三井住友銀行

三井住友銀行では、相続手続きを他の銀行とは異なる5つのステップで案内しています。「お亡くなりになったご連絡」をWebフォームで行い、口座の入出金を停止します。この際、公共料金等の定期的な引き落としや家賃の振込等の予定がある場合は早めに口座変更手続きを行うよう案内されます。

また、三井住友銀行では、お忙しい相続人のために「相続手続らくらくサービス」という有償サービスを提供しています。このサービスの特徴は、スマートフォンやパソコンで手続きの進捗状況が常に確認できる点です。各銀行への残高証明書発行依頼や不動産の全部事項証明書の取得、財産目録の作成、遺産分割協議書作成のサポートなど、幅広い業務をカバーしています。

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行では、相続手続きを他の銀行より多い6つのステップで案内しています。「相続のお申し出」は、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口または相続コールセンターに連絡することで始まります。申し出後、該当の貯金口座には停止設定が行われます。

※「相続確認表」は、ゆうちょ銀行の相続手続きにおいて重要な書類。この書類には遺言書等の有無、故人様の情報、手続きをする方の情報、すべての相続人の情報、故人様のゆうちょ銀行の口座情報などを記入する。ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で受け取るか、PDFファイルのダウンロードで入手する。

また、ゆうちょ銀行の特徴的なサービスとして「相続Web案内サービス」があります。このサービスを利用すると、「相続確認表」をWebで出力でき、すぐに必要書類の案内が表示されます。通常は窓口に2回訪問する必要があるところ、このサービスを使えば1回で済み、手続き完了までの期間も短縮できるという利点があります。

銀行の費用体系

銀行への相談は基本無料

銀行で相続に関する相談を行う場合、基本的な相続手続きの案内や預金口座の名義変更などは、多くの場合無料で対応しています。窓口での対面相談のほか、電話相談にも無料で対応している銀行が多いです。

ただし、専門的な相談になると、初回は無料であっても継続的な相談では有料になるケースもあります。例えば、資産承継や遺言信託、納税資金の準備などより踏み込んだ内容になると、相談料がかかることもあるでしょう。

また、銀行が提携している専門家(弁護士・税理士・司法書士など)を紹介してもらう場合、紹介料は無料でも、実際に専門家に相談する際には別途料金が発生することに注意が必要です。特に相続税に関する相談や遺産分割についての法的アドバイスなどは、銀行での一般的な相談の範囲を超えるため、専門家への依頼が必要となります。銀行を窓口にして専門家に依頼すると、直接依頼するよりも費用が高くなる傾向がありますが、銀行の信頼性や安心感を重視する方や、どの専門家に依頼すればよいか分からない方にとっては、銀行が窓口になってくれる価値は大きいでしょう。

遺言信託サービスの費用は「遺産総額の1~2%」

銀行が提供する遺言信託サービスには、大きく分けて三種類の費用がかかります。

| 費目 | 費用相場 |

|---|---|

| 基本手数料 | 30万円~55万円程度 |

| 遺言書の年間保管料 | 数千円~2万円程度 |

| 遺言執行報酬 | 遺産総額の1~2%程度または最低報酬額(約100万円前後) |

まず遺言書作成の相談や保管のための基本手数料として、30万円〜55万円程度が発生します。次に遺言書を保管している期間中は、年間保管料として数千円〜2万円程度が毎年必要です。

最も大きな費用となるのが遺言執行報酬で、亡くなった後に遺言内容を実行するための費用です。これは遺産総額の1〜2%程度または最低報酬額(約100万円前後)のいずれか高い方が適用されるのが一般的です。例えば遺産総額が1億円の場合、約100万円〜200万円程度の遺言執行報酬が見込まれます。

ワンストップサービスの費用は「110万円程度」

銀行が提供する遺産整理業務(ワンストップサービス)は、業務範囲により2種類に分けられます。ここでは「完全タイプ」と「簡易タイプ」として解説を行います。

完全タイプとは遺産調査から財産の名義変更、相続税申告まで相続手続き全般を一括して代行するサービスです。簡易タイプとは必要な手続きだけを選んで依頼できる部分的なサービスです。

| 項目 | 完全タイプ | 簡易タイプ |

|---|---|---|

| 基本手数料 | 110万円程度 | 40~55万円程度 |

| サービス内容 | 遺産調査から名義変更、相続税申告まで全般 | ・預貯金解約、名義変更(5社まで) ・自宅不動産名義変更など |

基本手数料以外に追加手数料や戸籍謄本取得費用や登録免許税、専門家への報酬が別途必要です。相続トラブルが発生した場合は、別途弁護士依頼が必要になる点もご注意ください。

まとめ|銀行は身近な相談先であり、専門家への橋渡し役

この記事では、銀行が相続業務でできることとできないこと、相続手続きの流れ、そして費用体系について解説してきました。

銀行は、相続の基本的な情報提供から預金・資産の名義変更手続き、相続財産の調査・評価サポート、相続税の概算試算と納税資金準備のアドバイスまで、様々なサービスを提供しています。また、遺言信託・遺言執行業務を実施している銀行であれば、さらにご遺族様の負担を軽減する大きな助けとなります。

一方で、不動産の名義変更手続きや相続税申告の代行など専門性の高い手続きについては、銀行だけでは対応できません。一括で任せたい場合は、ワンストップサービスを提供している銀行へ相談するという選択肢がありますが、個別に専門家に依頼するよりも高額になるケースが多いので注意が必要です。

葬儀業界の皆様がこうした情報を理解しておくことで、ご遺族様に「まずは故人様が取引のあった銀行に相談してみませんか」とアドバイスしたり、複雑な相続が予想される場合には、「銀行でも相続のワンストップサービスを提供していますが、費用面も含めて検討されると良いでしょう」など、より具体的な情報提供ができるようになります。