相続税の問題は、ご遺族様が故人様を見送った後に直面する重要な課題の一つです。葬儀社の皆様は、ご遺族様のグリーフケアに加え、こうした相続に関する初歩的な質問を受けることもあるでしょう。特に「相続税が払えない」という相談は、現金が少ない状況で高額な相続税が発生した場合に起こりがちな問題です。

現金ではなく不動産や事業用資産などを多く相続した場合、納税資金の不足に悩むご遺族様は少なくありません。しかし、様々な対処法が用意されているため、適切な対応を行えば不安は解消できるでしょう。

この記事では、相続税が払えなくなる原因や具体的な対処法、そして滞納した場合のリスクまで、葬儀社の皆様がご遺族様からの質問に適切に対応するために必要な知識を解説します。ご遺族様の経済的不安を軽減するためのサポート知識として、ぜひお役立てください。

相続税が支払えない主な原因

まず、相続税は全ての方に課されるわけではありません。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産を相続した場合にのみ、納付義務が発生します。そのため、実際に相続税を支払うのは亡くなった方の約1割程度といわれています。

とすると、「ある程度お金持ちなのだから、支払いには困らないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、高額な相続財産を相続しても、実際に納税に使える現金が十分にないというケースは少なくないのです。

以下で、相続税が支払えない主な原因について詳しく見ていきましょう。

現金化しにくい財産を多く相続した

相続税は原則として現金での一括納付が求められるため、故人様の遺産に占める不動産の割合が高い場合、ご遺族様が支払いに困ってしまうことがあります。

現金を多く相続すれば、そこから相続税を支払えば良いので問題ありません。しかし、遺産が実家や田畑のみだった場合や、複数の相続人で遺産を分けた結果、現金をあまり相続できなかった場合、ご遺族様は自分の貯金から相続税を支払わなければならなくなります。

すると、「土地や建物はあるけど現金がない」という状況になってしまうのです。相続財産全体に占める不動産の割合は約3割程度と言われており、不動産は価値が高くても、すぐに現金化することが難しい財産の代表例です。

また、中小企業のオーナー経営者だった故人様の場合、非上場会社の株式を相続することがあります。これも価値は高いのに換金しづらい財産の一つです。ほかにも、骨董品や美術品などの財産も、市場価値が高くても、すぐに適正価格で売却するのは容易ではありません。

このように、税金は現金で払う必要があるのに、相続した財産はすぐに現金化できないというミスマッチが、相続税の支払いを困難にする主な原因となっているのです。

遺産分割協議がまとまらず預貯金が凍結されている

故人様が亡くなると、その預貯金口座は金融機関によって凍結されます。これは、勝手に引き出しが行われないようにするための金融機関の通常の対応です。

凍結された預貯金口座からお金を引き出すためには、ご遺族様全員による「遺産分割協議」が必要となります。遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決める話し合いのことです。ご遺族様全員の同意を得た「遺産分割協議書」を金融機関に提出することで、はじめて預貯金の引き出しが可能になります。

しかし、ご遺族様同士の意見が対立していたり、複雑な家族関係があったりすると、この遺産分割協議がなかなかまとまらないことがあります。話し合いが長期化すると、相続税の納付期限(故人様の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)が迫っても、預貯金を引き出せないという状況に陥ります。

預貯金が凍結されたままだと、たとえその中に十分な現金があったとしても、相続税を支払うための資金として利用できません。このため、ご遺族様は自分の貯金から相続税を支払わざるを得なくなり、資金不足に悩むことになるのです。

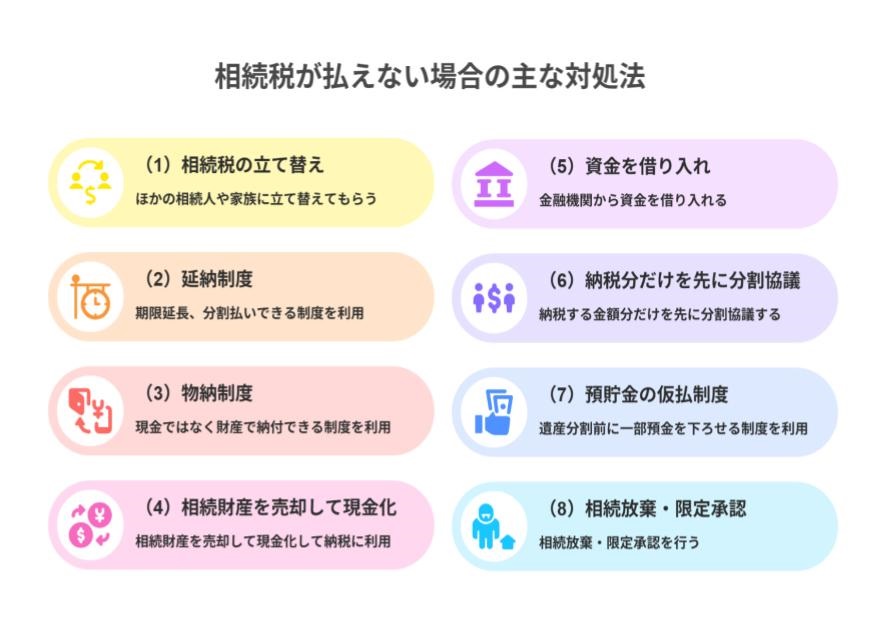

相続税が払えない場合の主な対処法

相続税を支払う資金が不足していると分かった場合に検討すべき8つの対処法をご紹介します。それぞれの対処法にはメリットや注意点がありますので、以下で詳しく見ていきましょう。

(1)相続税を立て替えてもらう

相続税を納付する資金が足りない場合、最も身近な解決策として「立て替え払い」があります。これは他のご遺族様や親族に一時的に相続税を立て替えてもらう方法です。

例えば、現金をたくさん相続したご遺族様が、不動産を相続して納税資金に困っているご遺族様の分も含めて一旦支払い、後で精算するという形です。こうすることで、ひとまず申告期限内に納税を済ませることができます。

立て替え払いの大きなメリットは手続きが簡単なことです。特別な申請は不要で、お互いの同意さえ取れていれば問題ありません。

ただし、注意点もあります。立て替えてもらった金額は必ず清算しましょう。もし清算しないままでいると、税務署に「立て替えてもらったのではなく、贈与してもらった」と判断される可能性があるのです。その場合、贈与税の対象となってしまいます。

なお、基本的に贈与税が課税されるのは、110万円以上の贈与が行われた場合です。立て替え金額が110万円以下で、同じ年に別の贈与を受けていない場合は、贈与と判断されても贈与税は課税されません。

ほかの相続人との関係が良好な場合や、立て替えてくれる相手がいる場合にはこの対処法で解決することが多いでしょう。

(2)延納制度(えんのうせいど)を利用する

延納制度(えんのうせいど)とは、相続税を一括で支払うことが難しい場合に、分割して納付できる制度です。一度に高額の税金を支払えない場合の措置といえるでしょう。

この制度を利用すると、相続税を最長20年にわたって分割払いすることができます。延納期間は、相続財産に占める不動産などの割合によって変わります。下記の表のように、不動産が占める割合が高いほど、延納期間が長くなる傾向があります。

| 不動産の割合 | 基本的な延納期間 |

|---|---|

| 不動産の割合 | 基本的な延納期間 |

| 75%以上 | 最長20年 |

| 50%以上75%未満 | 最長15年 |

| 50%未満 | 最長5年 |

なお、延納制度を利用するには、いくつかの条件があります。

- 相続税額が10万円を超えていること

- 一括納付が困難であること

- 担保を提供できること延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は不要)

- 申告期限までに延納申請書を提出すること

ただし、延納期間中は「利子税」という利息が発生します。この利率は延納期間や相続財産の種類によって異なり、年間1.2%から6.0%程度です。銀行などからの借入れの金利と比較して、どちらが有利かを検討する必要があるでしょう。

また、延納だからといってすべての相続税を後回しにできるわけではありません。預貯金や換金しやすい財産があれば、生活費や事業に必要な分を除いた額は、まず先に納めなければなりません。残りの部分だけが延納の対象となります。

(3)物納制度(ぶつのうせいど)を利用する

物納制度(ぶつのうせいど)とは、現金ではなく相続した財産そのものを国に納めることで相続税を支払う方法です。「延納によっても納税が困難な場合に限り」利用できる制度です。物納は文字通り「物で納める」という意味で、「土地や建物などの不動産があるけれど現金がない」というご遺族様にとって、大変心強い制度といえるでしょう。

ただし、物納に利用できる財産には順位があり、どの財産でも自由に選べるわけではありません。物納できる財産は以下の優先順位で選ばれます。

| 順位 | 物納可能な財産 |

|---|---|

| 第1順位 | 国債、地方債、不動産、船舶 |

| 第2順位 | 社債、株式など |

| 第3順位 | 動産(貴金属など) |

つまり、上位の財産(不動産など)を相続している場合、下位の財産(株式など)だけを物納に充てることはできません。優先順位の高い財産から順に物納していく必要があります。

物納のデメリットとしては、不動産の場合、価値が時価より低く評価されることが多いことです、つまり、本来の価値より低い金額で手放すことになる可能性があるのです。また、物納申請のための測量費用(土地の面積や境界を確定させるためにかかる費用)がかかることもあります。万が一、物納が却下されても、測量費用は返却されないのでご注意ください。

(4)相続財産を売却して現金化する

相続した財産の中で現金がなく相続税が払えない場合、相続財産を売却して現金に換えるという方法があります。特に不動産や株式などを売却することで、納税資金を確保することができます。

この方法を選ぶ場合、まず前提として遺産分割協議が済んでいる必要があります。つまり、誰がどの財産を相続するか決まっていなければなりません。勝手に売却してしまうと他の相続人とのトラブルになる可能性があるためです。

売却対象となる財産の種類によって、現金化のしやすさは大きく異なります。例えば、上場株式などは比較的すぐに売却できますが、不動産の場合はそう簡単ではありません。

不動産を売却する際には、まず故人様名義から相続人名義への名義変更が必要です。その後、不動産会社などに売却を依頼することになりますが、買い手が見つかるまでに時間がかかることがあります。相続税の納付期限(故人様の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)が迫っている場合、焦って市場価格より安く売らざるを得ないケースもあるでしょう。また、不動産会社への仲介手数料等の費用もかかります。

このように、時間との勝負になる点や、予想外の費用が発生する可能性もあります。葬儀社スタッフとしては、「相続財産に不動産が多い場合は、売却を検討されるなら早めに不動産会社にご相談されることをおすすめします」とご遺族様にお伝えすると親切でしょう。

(5)金融機関から資金を借り入れる

相続税を支払うための現金が不足している場合、金融機関からお金を借りて納税するという方法もあります。銀行や信用金庫などでは、相続税の支払いに特化した「相続税支払いローン」などを提供しているところもあります。

このローンを利用する最大のメリットは、延納制度の利子税より低い金利で借りられる可能性があることです。金融機関によって条件は異なりますが、相続税の延納で発生する年間数%の利子税よりも有利な場合があるため、両者を比較検討する価値があります。

相続税支払いのためのローンには、単純に納税資金を借り入れるものだけでなく、相続した不動産を将来売却することを前提に「つなぎ融資」として借りられるタイプもあります。不動産売却を急がずに進められるので、適正価格での売却が期待できるでしょう。

ただし、相続税支払いのためのローンを利用する際には、以下のポイントに注意が必要です。

- 担保や保証人が必要になることが多い

- 金融機関の審査があり、必ず借りられるとは限らない

- 審査に時間がかかる場合があり、相続税の納付期限に間に合わないこともある

また、借入れの限度額や期間は金融機関によって大きく異なります。ご遺族様には「複数の金融機関に相談して、合った条件を探すことが大切」とお伝えできると良いでしょう。

(6)納税する金額分だけを先に分割協議する

故人様の預貯金口座は、金融機関によって凍結されるため、遺産分割協議が整わない限り引き出すことができません。しかし、相続税の納付期限は迫っており、故人様の預貯金口座から相続税を支払いたい場合もあるでしょう。こうした問題を解決する方法として、「一部分割」という手段があります。

遺産分割は相続財産すべてを一度に分割する必要はなく、すべての相続人の同意があれば、一部だけを先に分割することも可能です。相続税の支払いが迫っている場合、まずは納税に必要な現金(預貯金)部分だけについて遺産分割協議を行うのです。

具体的には、まず相続人全員で「相続税の支払いに必要な預貯金だけを先に分割する」という合意をします。そして、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、金融機関に提出すれば、必要な金額だけを引き出して納税に充てることができます。

この方法のメリットは、遺産分割協議全体がまとまらなくても、まずは相続税の支払いだけは済ませられることです。申告期限内に納税できれば、延滞税などのペナルティを回避できます。

ただし、注意点もあります。先に行った一部分割を、後の残りの遺産分割にどう反映させるかで揉めることがあります。場合によっては、先に行った一部分割が無効になってしまうケースもあるため、相続人全員の理解と協力が重要です。

(7)預貯金の仮払制度を利用する

「(6)納税する金額分だけを先に分割協議する」と同じように、故人様の凍結された預貯金口座から相続税を支払う対処法です。こちらは2019年7月の民法改正で導入された別の制度で、凍結された預貯金の一部を、遺産分割協議が成立する前でも引き出すことができます。

仮払制度を利用すれば、各金融機関ごとに以下のいずれか低い方の金額まで、遺産分割前に引き出すことが可能です。

この制度の大きなメリットは、ご遺族様全員の合意を得るのが難しい場合でも、個々のご遺族様が自分の取り分の一部を受け取れることです。相続税の支払いに充てることも可能です。また、預貯金が複数の金融機関にある場合は、それぞれの金融機関ごとに仮払いが可能なため、必要な納税資金を確保できる可能性が高まります。

ご遺族様の関係性が良好で合意形成がしやすい場合は(6)の「一部分割」、関係が複雑で合意が難しい場合は「仮払制度」が現実的な選択肢となります。相続税額と引き出せる預貯金額の関係も考慮して、最適な方法を選ぶとよいでしょう。

(8)相続放棄・限定承認を行う

相続税を支払うための資金が全く見込めない場合、最終的な選択肢として「相続放棄」という方法があります。相続放棄とは、相続に関する権利を一切放棄することで、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も相続しないという選択です。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるため、相続税を支払う義務もなくなります。特に故人様の借金が多いケースや、相続税の負担が大きすぎるケースでは有効な選択肢となるでしょう。

一方、「限定承認」という方法もあります。これは相続財産の範囲内でのみ、故人様の債務を相続するという選択です。つまり、相続財産の価値を超える支払い義務は負わないということです。故人様の負債が未知数な場合や、負債があるもののどうしても相続したい財産がある場合などに有効です。

なお、相続放棄・限定承認にはいくつか注意点があります。まず、相続放棄・限定承認は故人様の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この期間を過ぎると原則として相続放棄・限定承認はできなくなります。

相続放棄や限定承認は、一度決断すると取り返しがつかないケースが多いため、他の解決策を試してもなお支払いが困難な場合の「最後の手段」と考えるべきでしょう。葬儀社スタッフとしては、「一度認められると取り消せないこと、3ヵ月という期限があること」をお伝えできると良いでしょう。

相続税を滞納した場合のリスク

相続税は申告期限(故人様の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに納付することが原則です。しかし、様々な理由で期限内に納付できない場合、単に支払いが先延ばしになるだけではなく、いくつかのリスクが発生します。

ここでは、滞納した場合にどのようなリスクが生じるのか、具体的に見ていきましょう。

加算税と延滞税について

相続税は故人様の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付することが原則です。この期限までに申告や納付を行わなかった場合、本来の相続税額に加えて「加算税」や「延滞税」というペナルティが課せられます。

まず、加算税には以下の3種類あります。

一方、延滞税は期限内に納付できなかった場合に発生する「利息」のようなものです。申告期限の翌日から日が経つごとに金額が増えていきます。

それぞれの税率は支払うタイミング等によって変わりますが、例えば本来の相続税額が1,000万円だった場合、申告が遅れると無申告加算税が50万円〜200万円、納付が1年遅れると76万円程度の延滞税が課されることになります。このように、ペナルティは決して小さくありません。

さらに注意すべきは、これらのペナルティは納付が完了するまで続くということです。「今は払えないから」と放置していると、どんどん金額がかさんでいきます。相続税が払えない状況になったら、なるべく早く対処法を検討することが重要です。

財産の差し押さえリスク

相続税を納付期限までに支払わず、そのまま放置しておくと、最終的には国税庁によって財産を差し押さえられるリスクがあります。なおこれは相続税に限らず、税金全般にいえることです。

差し押さえに至るまでには一般的に以下のような段階を踏みます。まず最初に督促状が届き、次に税務署から電話による催促があります。それでも支払いがなければ、最終督促状、差押予告通知書と進み、最終的に差押調書が届いて実際の差し押さえが執行されます。

差し押さえの対象となるのは主に不動産ですが、状況によっては預貯金や家具などの動産も差し押さえられることがあります。差し押さえられた財産は、その後公売(競売)にかけられ、その売却代金が滞納している相続税に充てられます。公売とは、国税局が差し押さえた財産を入札や競り売りの形で売却する制度のことです。

連帯納付義務(れんたいのうふぎむ)と相続人間のトラブル

相続税には「連帯納付義務」という特殊なルールがあります。これは、同じ故人様から遺産を相続したご遺族様全員に、相続税を連帯して納める義務があるというものです。つまり、あるご遺族様が相続税を滞納した場合、税務署は他のご遺族様に対しても納税を求めることができるのです。

こうした状況は、ご遺族様同士の関係性を悪化させる大きな原因となります。特に疎遠だったご遺族様から突然「あなたの相続税を支払ったので返してほしい」と連絡が来れば、感情的な対立に発展しかねません。また、予期せぬ支払いを求められる側にも大きな負担となるでしょう。

葬儀社スタッフとしては、「相続税は個人だけの問題ではなく、ご遺族様全体に影響する可能性があります。どなたかが支払えない場合でも、何らかの対応策を早めに検討することが、後々のご家族関係のためにも大切です」とお伝えするとよいでしょう。

まとめ

この記事では、相続税が払えなくなる主な原因から具体的な対処法、そして滞納した場合のリスクまで解説してきました。相続税の納税資金が足らなくなる問題は、不動産などの現金化しにくい財産が多い場合や、遺産分割協議がまとまらず預貯金が凍結されている場合など、様々な要因で発生します。

特に重要なのは、対処法の選択です。立て替え払いは手続きが簡単ですが、後日の精算が必要です。延納は分割払いができる一方で利子税がかかります。このほか物納や資産売却、借入れ、部分的な遺産分割など、ご遺族様の状況に合わせた選択肢があります。

また、相続税を滞納すると加算税や延滞税が課され、最終的には財産の差し押さえリスクもあります。さらに、連帯納付義務によりご遺族様間のトラブルに発展する可能性もあるため、早期の対応が欠かせません。

葬儀社スタッフとして相続税の基礎知識を持つことは、ご遺族様の不安を軽減し、次のステップをサポートする大切な役割です。「相続税が払えない」という問題に直面したご遺族様にとって、様々な対処法があることを知るだけでも大きな安心につながるでしょう。