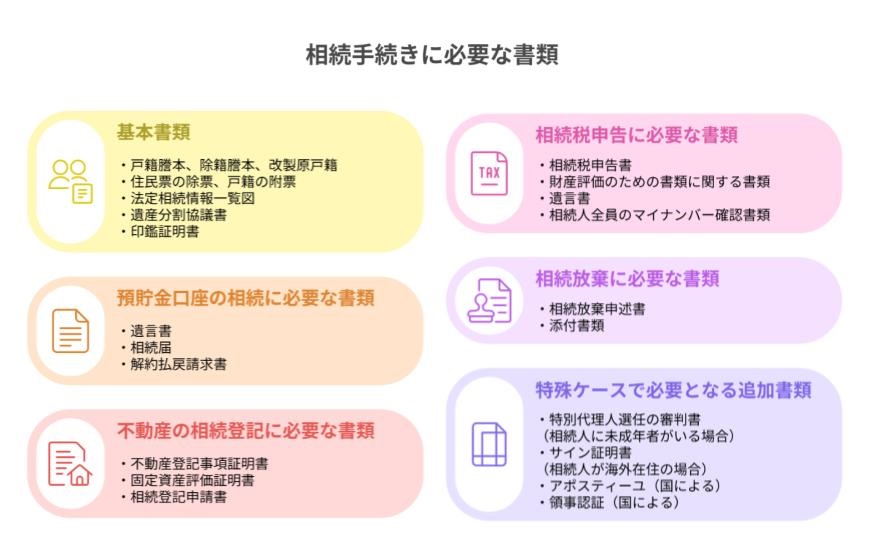

葬儀後のご遺族様が向き合うことになるのが相続手続きです。この手続きの第一歩は必要な書類を揃えることから始まります。葬儀社の皆様は、ご遺族様から「これからどうすれば良いのか」という質問を受けることも少なくないでしょう。

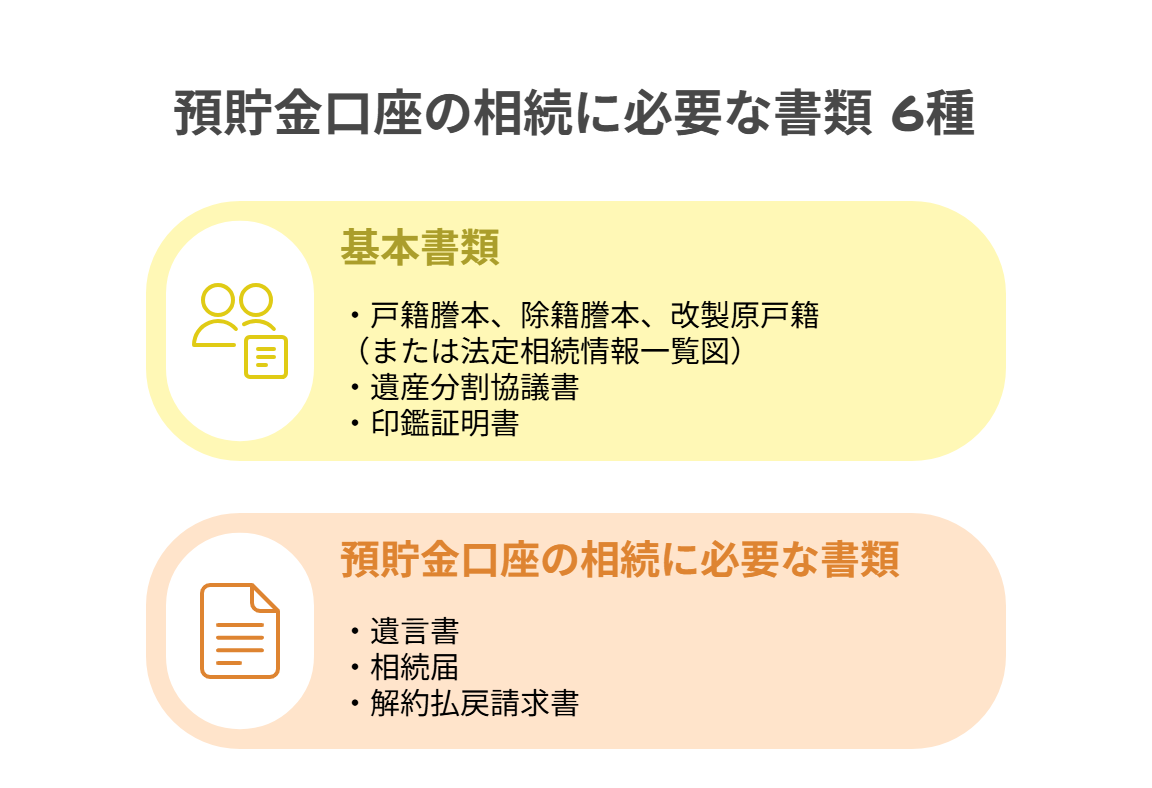

相続手続きは複雑であり、必要書類も多岐にわたります。戸籍謄本や印鑑証明書といった基本書類から始まり、預貯金や不動産、相続税申告など、手続きの種類によって追加で必要となる書類もあります。

そこで、相続手続きに必要な様々な書類について、葬儀業界の皆様がご遺族様へのアドバイスに活用できるよう、分かりやすく解説します。相続の専門家ではなくとも、基本的な流れと必要書類を理解することで、ご遺族様の「次の一歩」をサポートする力となるでしょう。

この記事では、相続手続きのほとんどで必要になる基本書類5種と、それぞれの手続きで必要となる書類を合わせた21種類の書類について解説します。

相続手続きに必要な基本書類

葬儀後のご遺族様にとって、相続手続きは避けて通れない道のりです。ここでご紹介する5種類の「基本書類」は、どのような相続手続きでも最初に必要となる書類です。

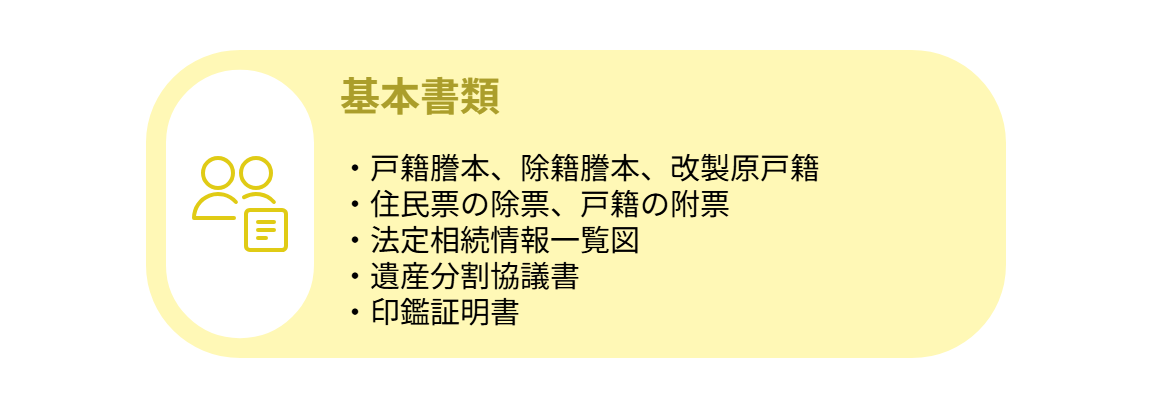

戸籍関係の書類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)

相続手続きは、「誰が相続人になるのか」を法的に証明することからはじまります。その証明に必要となるのが戸籍関係書類です。まず故人様の出生から死亡までの戸籍謄本一式を集めることになります。

戸籍謄本とは、故人様がいつ生まれ、結婚し、子どもが生まれ、そして亡くなったかという情報が記載されているものです。

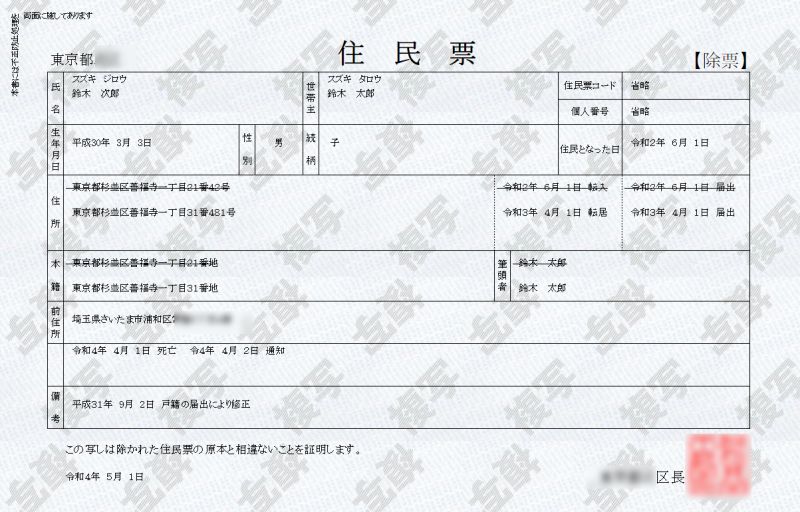

戸籍謄本の例

具体的には、現在の戸籍謄本に加えて、除籍謄本や改製原戸籍謄本も必要です。「戸籍謄本って何種類もあるの?」と戸惑われるご遺族様も多いでしょう。簡単に説明すると、現在戸籍は現存している戸籍、除籍は記載されていた全員がいなくなった戸籍、改製原戸籍は法改正で様式が変わったときの古い戸籍です。この3種類すべてを漏れなく収集することで、初めて故人様の相続人が確定できるのです。

また、ご遺族様ご自身の戸籍謄本も必要になります。これは自身が相続人であることを証明するために必要となります。

住民票関連の書類(住民票の除票・戸籍の附票)

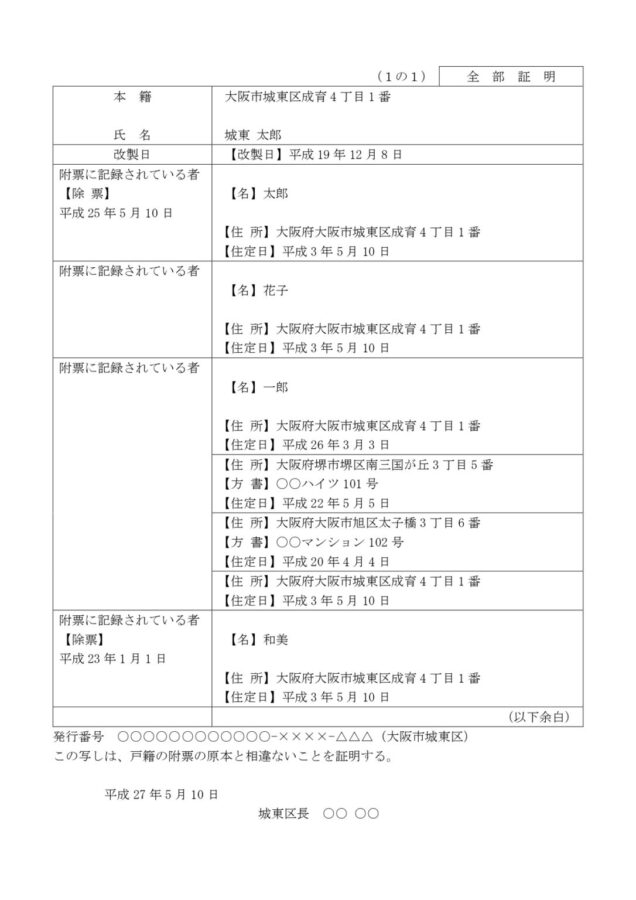

戸籍謄本が「誰が相続人か」を証明するものだとすれば、住民票関連の書類は「故人様がどこに住んでいたか」を証明するための書類です。相続手続きでは、特に「住民票の除票」と「戸籍の附票」という二種類の書類が重要になってきます。

まず、住民票の除票とは、亡くなられた方の住民登録が除かれた際の記録で、故人様の最後の住所地を証明する公的書類です。一方、戸籍の附票は、本籍地の役所で管理されている住所の移転履歴を記録した書類です。これは戸籍の住所と住民票に記されている住所を繋ぐ役割を果たします。

住民票の除票の例

戸籍の附票の例

「住民票関連の書類って、すべての相続手続きで必須なの?」とご遺族様は思われるかもしれません。実は銀行などの金融機関での手続きでは基本的に必要ありませんが、不動産の相続登記では非常に重要な書類となります。

また、法定相続情報一覧図(次の項目で詳しく説明します)を取得する際にも、故人様の住民票の除票とご遺族様の住民票が必要になります。

住民票の除票は故人様が最後に住民登録していた市区町村役場で、戸籍の附票は故人様の本籍地の市区町村役場で取得できます。

法定相続情報一覧図

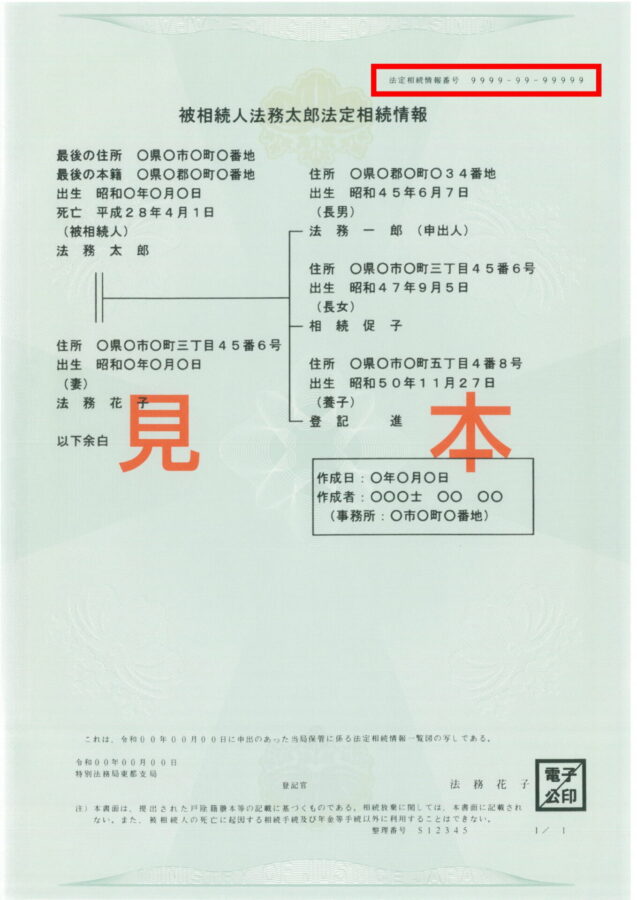

戸籍謄本を揃えてご遺族様を確定したら、次に検討したいのが「法定相続情報一覧図」の取得です。この書類は、相続関係を表す家系図のような形式で、故人様と相続人の関係を一目で確認できるようにしたものです。

法定相続情報一覧図の例

法定相続情報一覧図は、1枚で先ほど説明した多数の戸籍謄本や住民票の代わりになります。そのため、様々な機関での手続きが必要な場合、それぞれに戸籍謄本一式を提出するのではなく、法定相続情報一覧図の写しを1通ずつ提出すれば済むのです。

法定相続情報一覧図を取得するには、故人様の戸籍謄本一式とご遺族様の戸籍謄本などを法務局に提出します。法務局の職員が書類をチェックし、相続関係が正確であることを確認した上で、認証文を付けた証明書(法定相続情報一覧図の写し)を交付してくれます。

遺産分割協議書

故人様の相続人が確定したら、次は「誰がどの財産を相続するか」を決める段階に入ります。この話し合いを「遺産分割協議」と呼び、その結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、「あの預金は長男が、不動産は次男が相続する」というように、どの財産を誰が引き継ぐのかを明確に記載した重要な文書です。最後に、ご遺族様全員が署名または記名し、実印で押印して完成となります。

遺産分割協議書の例

「遺産分割協議書はすべての相続で必要なの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。実は法律で定められた割合(法定相続分)どおりに遺産を分ける場合、厳密には遺産分割協議書は必須ではありません。しかし、将来的な相続トラブルを防ぐためにも、作成しておくことをおすすめします。

また、故人様が有効な遺言書を残されていた場合や、相続人が1人だけの場合は、基本的に遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺産分割協議書は、銀行口座の名義変更や解約、不動産の相続登記、相続税の申告など、さまざまな手続きで提出を求められる重要書類です。特に不動産を法定相続分と異なる割合で相続する場合には、遺産分割協議書が必須となります。

印鑑証明書

相続手続きで意外と重要なのが「印鑑証明書」です。遺産相続の手続きは、基本的にご遺族様の実印と印鑑証明書で進められていきます。実印は相続手続きにおける「本人の意思表示」の役割を果たすのです。

印鑑証明書の例

まず押さえておきたいポイントは、故人様の印鑑はすべて無効になるということです。亡くなられた瞬間から、故人様の実印はもちろん、銀行の通帳の印鑑なども法的には使えなくなります。

そのため、ご遺族様それぞれの実印と印鑑証明書が必要になってくるのです。

なお、印鑑証明書には3ヶ月や6ヶ月などの有効期限があります。このため、「とりあえずたくさん取っておこう」という考えは避けたほうが無難です。一度の取得は2~3通程度で、必要に応じて追加取得するのが一般的です。

「実印をなくしてしまった」「そもそも印鑑登録をしていない」というご遺族様もいらっしゃるかもしれません。実印や印鑑登録カードを紛失した場合は、本人が市区町村役場で紛失として再登録・再発行の手続きができます。印鑑登録をしていない場合も、急いで役所で登録する必要があります。登録する印鑑は既製品や三文判でも問題ありません。

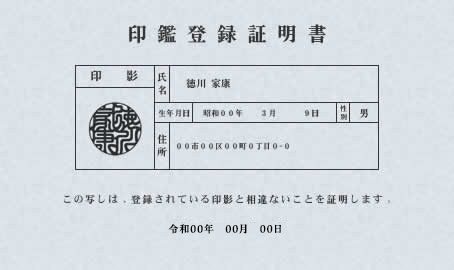

預貯金口座の相続に必要な書類

故人様が亡くなると、故人様の預貯金口座の解約や名義変更が必要になります。ここでは預貯金口座に関する手続きに必要な書類を解説します。

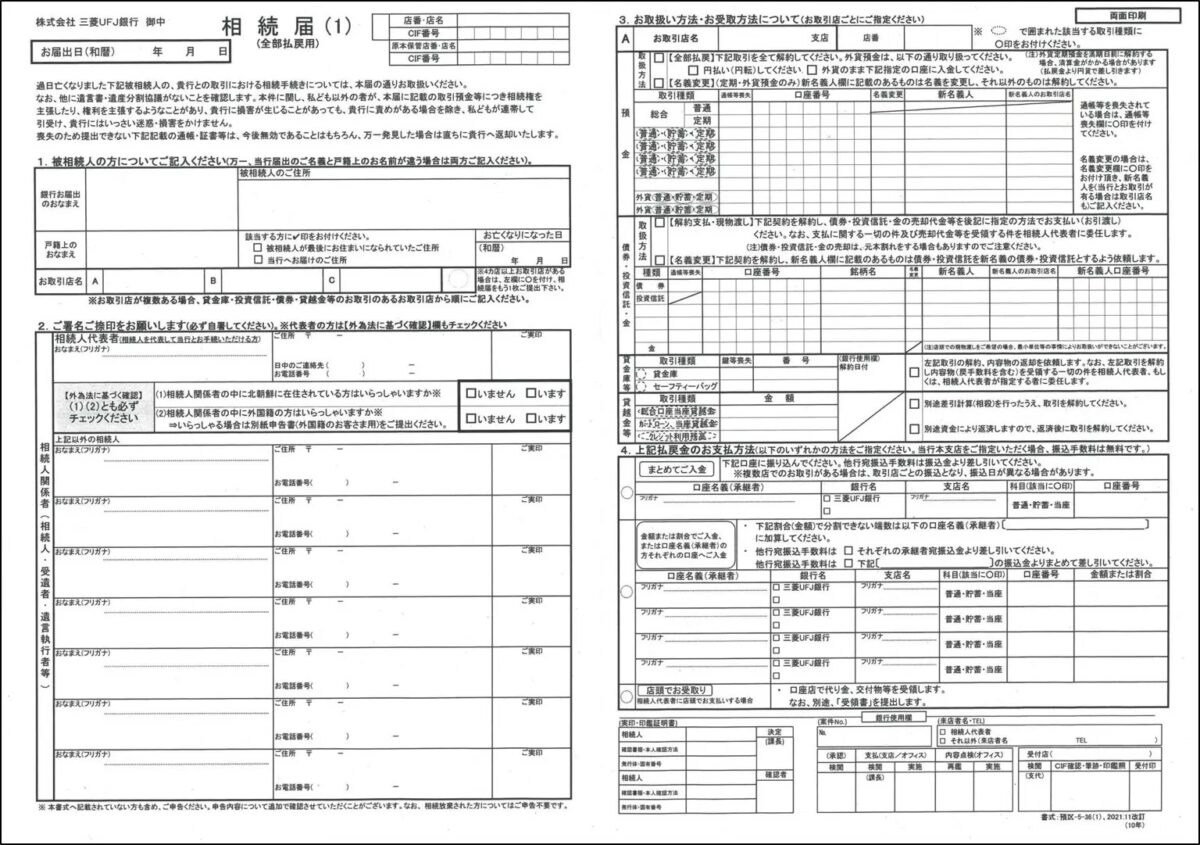

まず必要となるのは、前述した基本書類(戸籍謄本や法定相続情報一覧図など)です。加えて、各銀行が指定する「相続届」や「解約払戻請求書」といった専用の書類への記入が求められます。これらの書式は金融機関ごとに異なるため、該当する銀行や信用金庫の窓口で受け取ることになります。

相続届の例(三菱東京UFJ銀行)

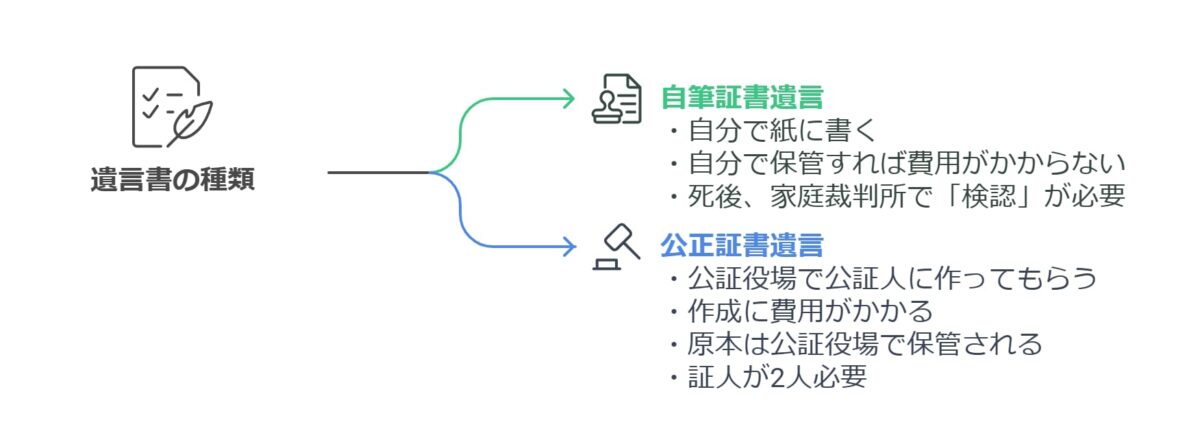

また、遺言書があるかないかで必要書類が変わります。遺言書がない場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。一方、公正証書遺言がある場合は遺言書の謄本を、自筆証書遺言の場合は遺言書と検認済証明書を用意します。

ここで一つ注意点があります。銀行での相続手続きは、最近では予約が必要な金融機関が増えています。ただし、電話で「故人の口座について」と問い合わせると、その時点で口座が凍結されて一切の入出金ができなくなる場合があります。故人様の口座が凍結に関しては、「相続税の基本のきVol.14 相続が始まると銀行口座が凍結される?」をお読みください。

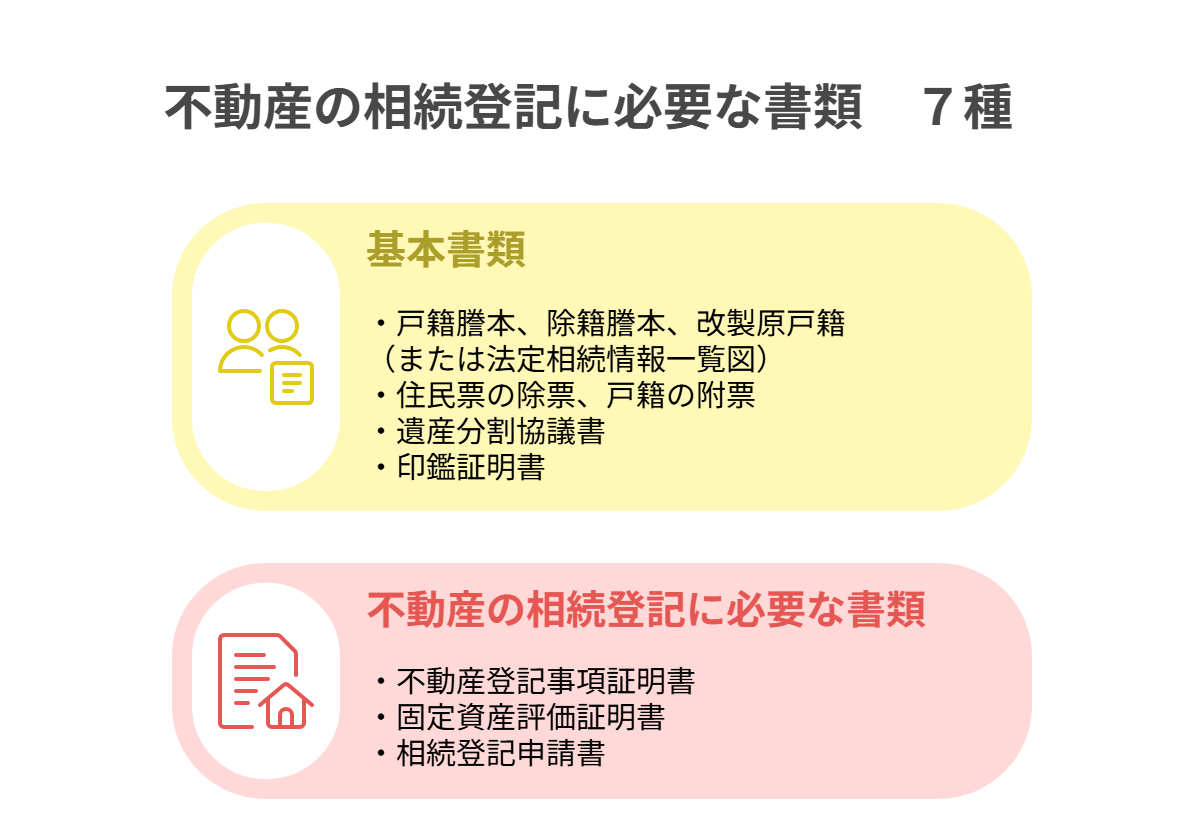

不動産の相続登記に必要な書類

故人様が不動産を所有されていた場合、相続登記(不動産の名義変更)の手続きが必要になります。ここでは不動産の相続登記に必要な書類を解説します。

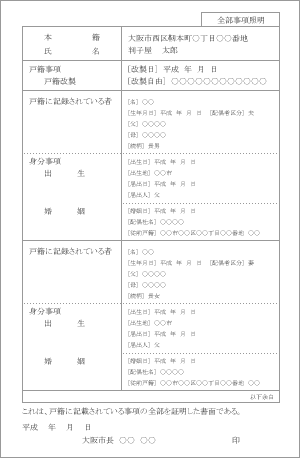

不動産登記事項証明書(登記簿謄本)

不動産登記事項証明書(登記簿謄本)とは、その不動産の所有者や担保権などの権利関係が記載された公的な書類です。簡単に言えば、「この不動産は誰のものか」を法的に証明する書類と考えるとわかりやすいでしょう。

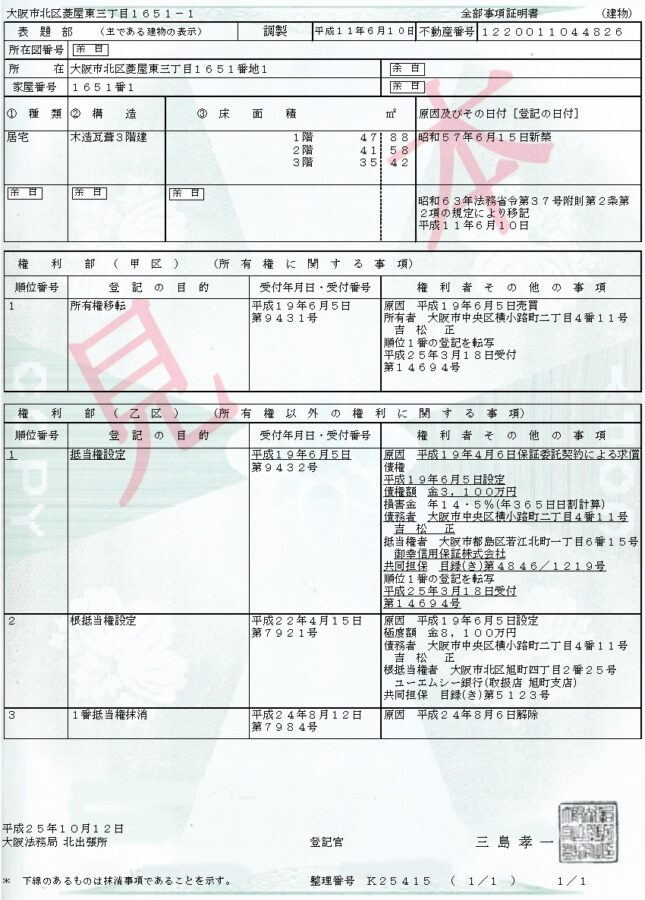

登記簿謄本の例

登記簿謄本には、不動産の所在地や地番、面積といった基本情報のほか、所有者の氏名や住所、抵当権などの担保権設定の有無などが記載されています。

この書類は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得することができ、最近ではオンラインでの請求も可能になり、便利になっています。

固定資産評価証明書

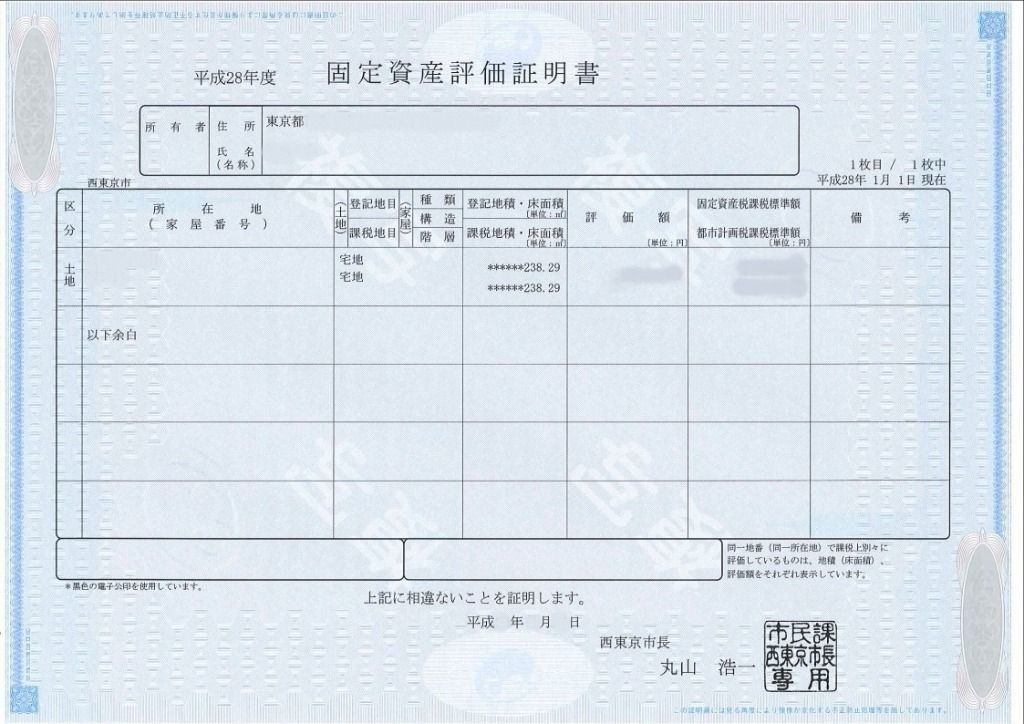

不動産の相続登記をする際、前述の登記簿謄本と並んで必要になるのが「固定資産評価証明書」です。この書類は、その名の通り不動産の評価額を公的に証明するものです。

固定資産評価証明書の例

固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村の役所(固定資産税を管轄する部署)で取得することができます。市区町村によっては「固定資産税評価証明書」「固定資産課税明細書」などと呼び方が異なる場合もありますが、基本的には同じ性質の書類です。

固定資産評価証明書には、不動産ごとに具体的な評価額が記載されています。この評価額は、相続登記の申請時に必要なだけでなく、遺産分割協議の際の基準としても重要になります。

例えば、故人様が複数の不動産を所有されていた場合、「土地Aは1,000万円、土地Bは2,000万円相当」というように、客観的な価値が明確になることで、ご遺族様の間での公平な遺産分割の参考になるでしょう。

相続登記申請書

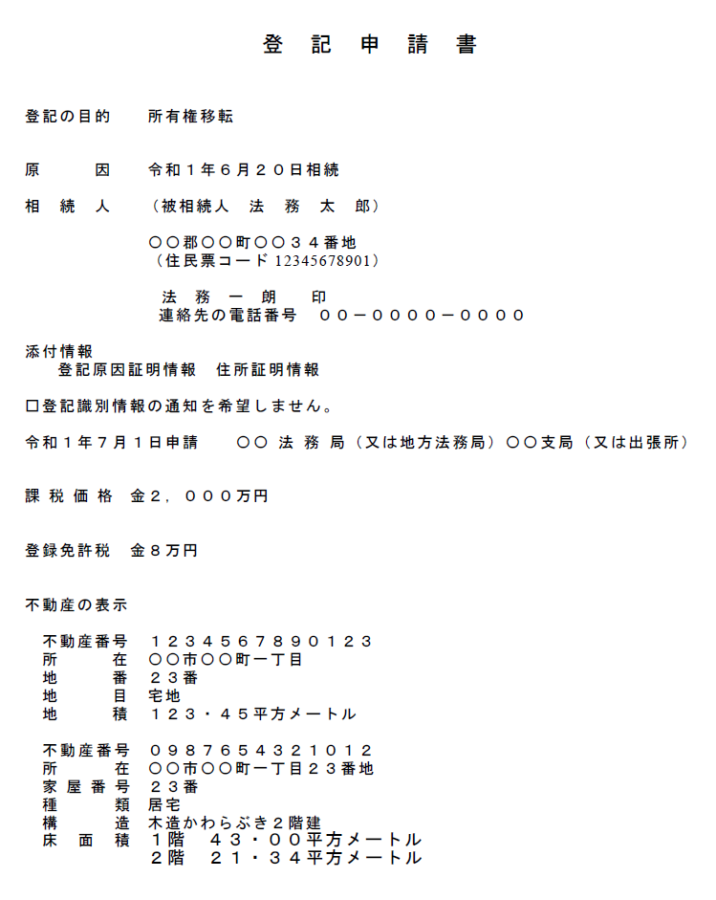

不動産の相続登記を行うには、これまで説明してきた各種証明書類に加えて「相続登記申請書」という書類が必要です。これは法務局に提出する正式な申請書で、不動産の名義を故人様からご遺族様へと変更するための申請書です。

相続登記申請書

相続登記申請書には、故人様と相続人の基本情報(氏名・住所等)、対象となる不動産の情報、登記の原因(「相続」「遺贈」など)と日付、登録免許税の額などを記載します。

法務局のウェブサイトにフォーマットと記入例が公開されているため、基本的にはご遺族様自身で作成できます。また、法務局の窓口でも記入方法について相談に応じてくれます。

なお、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した方は、3年以内に登記を申請しなければならなくなりました。期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性もあります。葬儀後のご遺族様へのサポートとして、「相続登記は義務化されたので、早めに手続きを始めましょう」とアドバイスすることが重要です。

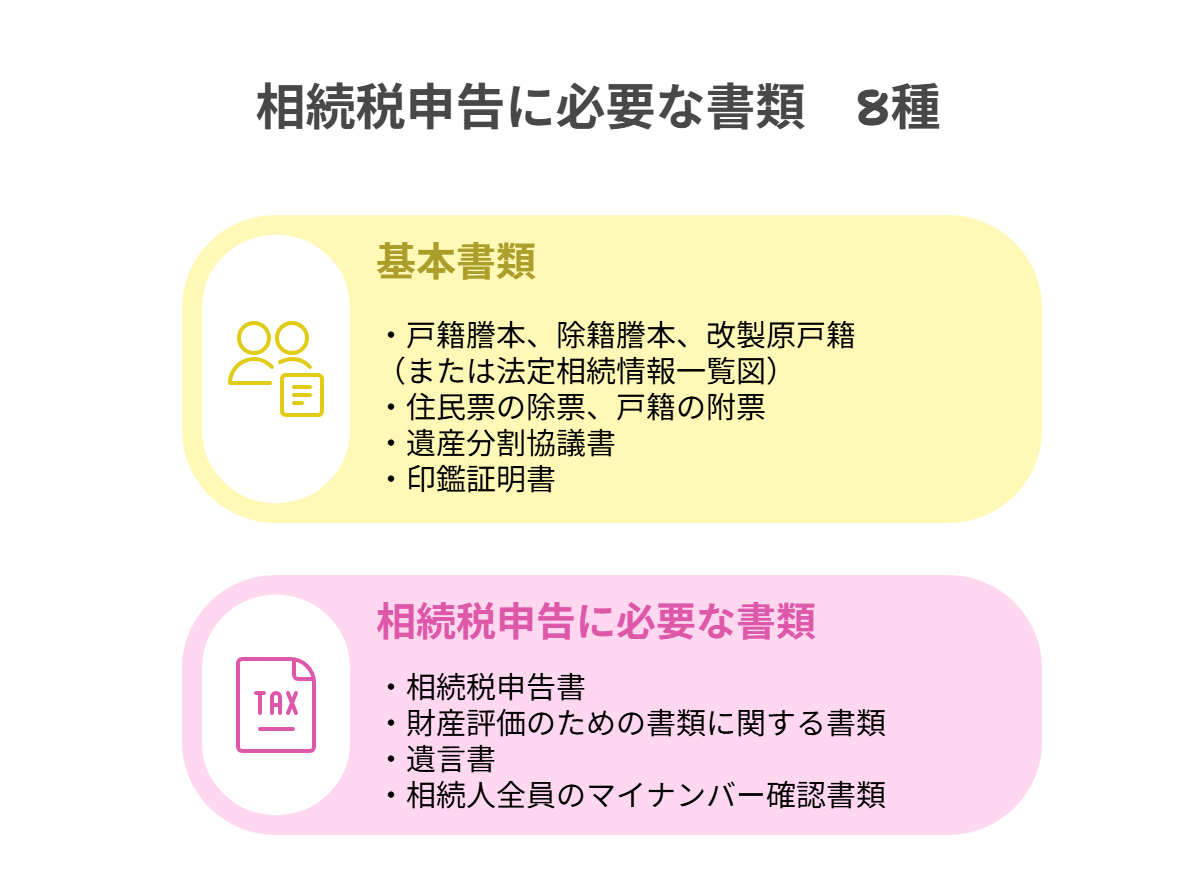

相続税申告に必要な書類

相続財産の総額が一定額を超える場合、ご遺族様には相続税の申告・納税が必要となります。相続税申告は専門性が高く、多くの方が税理士に依頼されますが、どのような書類が必要かを理解しておくことで、ご遺族様への初期アドバイスが可能になります。

ここでは、相続税申告に必要な主な書類について解説します。

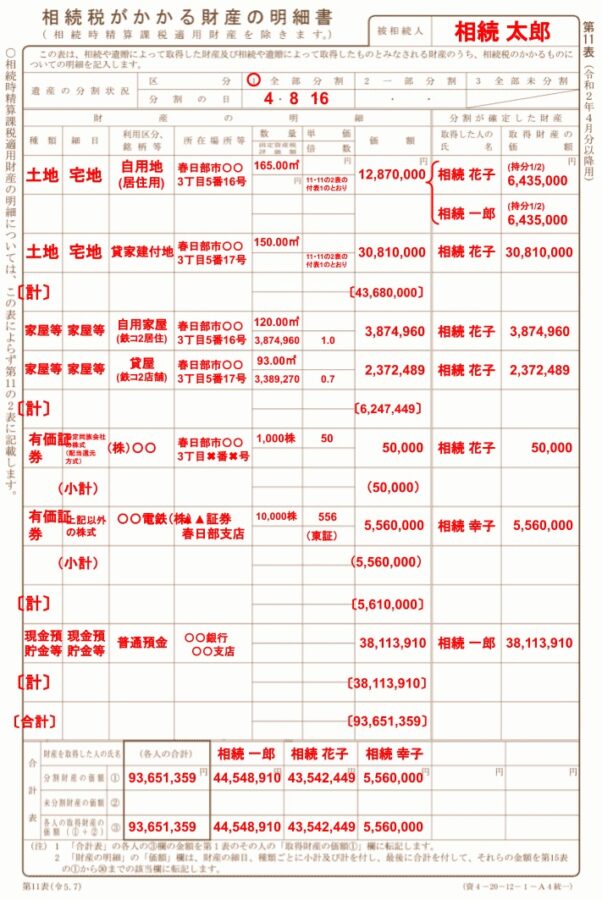

相続税申告書

相続税の申告を行うすべての方が必要となるのが、「相続税申告書」です。これは、だれがどの財産を相続するのか、いくら相続税を払うのかを税務署に申告するための書類です。

相続税申告書の例

まず確認しておきたいのは、すべての相続で申告が必要なわけではないという点です。相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にのみ、申告が必要になります。例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、4,800万円(3,000万円+600万円×3人)までは相続税がかかりません。

詳しくは、「相続税の基本のきVol.5 相続税額をざっくり把握する方法は?」をお読みください。

相続税申告書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできますが、記入方法はかなり複雑です。申告書には、故人様の財産の種類や評価額、債務や葬式費用、各相続人の取得財産など、多岐にわたる情報を記載する必要があります。

提出先は、故人様の最後の住所地を所轄する税務署です。例えば、故人様が新宿区に住んでいた場合は新宿税務署、渋谷区に住んでいた場合は、渋谷税務署に提出することになります。

財産評価のための書類

不動産、預貯金、有価証券など、それぞれの財産に対応した評価書類を漏れなく集めることが重要です。以下の表は、主な財産別に必要な評価書類をまとめたものです。

| 財産の種類 | 必要な評価書類 | 取得先 |

|---|---|---|

| 不動産(土地) | ・登記事項証明書 ・固定資産評価証明書 ・公図、地積測量図 ・路線価図 | ・法務局 ・市区町村役場 ・法務局 ・国税庁ウェブサイト |

| 不動産(建物) | ・登記事項証明書 ・固定資産評価証明書 | ・法務局 ・市区町村役場 |

| 預貯金 | ・残高証明書 ・利息計算書 ・通帳の写し | 各金融機関 |

| 有価証券 | ・取引残高報告書 ・配当金支払通知書 | ・証券会社 ・信託銀行 |

| 非上場株式 | ・法人税申告書 ・決算書 | 該当企業 |

| 生命保険金 | 保険金支払明細書 | 保険会社 |

| 死亡退職金 | 支払調書 | 勤務先 |

| 葬式費用 | 領収書(会場費・飲食費等) | 葬儀社等 |

| 生前の贈与財産 | ・贈与契約書 ・贈与税申告書の写し | ご自宅等 税務署 |

これらの財産評価書類の収集し、評価額の計算をおこなうことは非常に専門的な作業です。特に不動産評価や非上場株式の評価は複雑で、専門知識がなければ適切な評価が難しいケースが多くあります。

実際に、財務省の調査によると、相続税の申告をした人のうち約85%が税理士に依頼しているという調査結果があります(令和5事務年度国税庁実績評価書)。相続税申告が必要だと想定されるご遺族様には、「まずは税理士の無料相談を利用してみては」とアドバイスできると良いでしょう。

相続放棄に必要な書類

相続放棄とは、相続人としての権利や義務を一切引き継がずに放棄することです。故人様に多額の借金があるケースなどで検討されることが多いです。ここでは相続放棄に必要な書類を解説します。

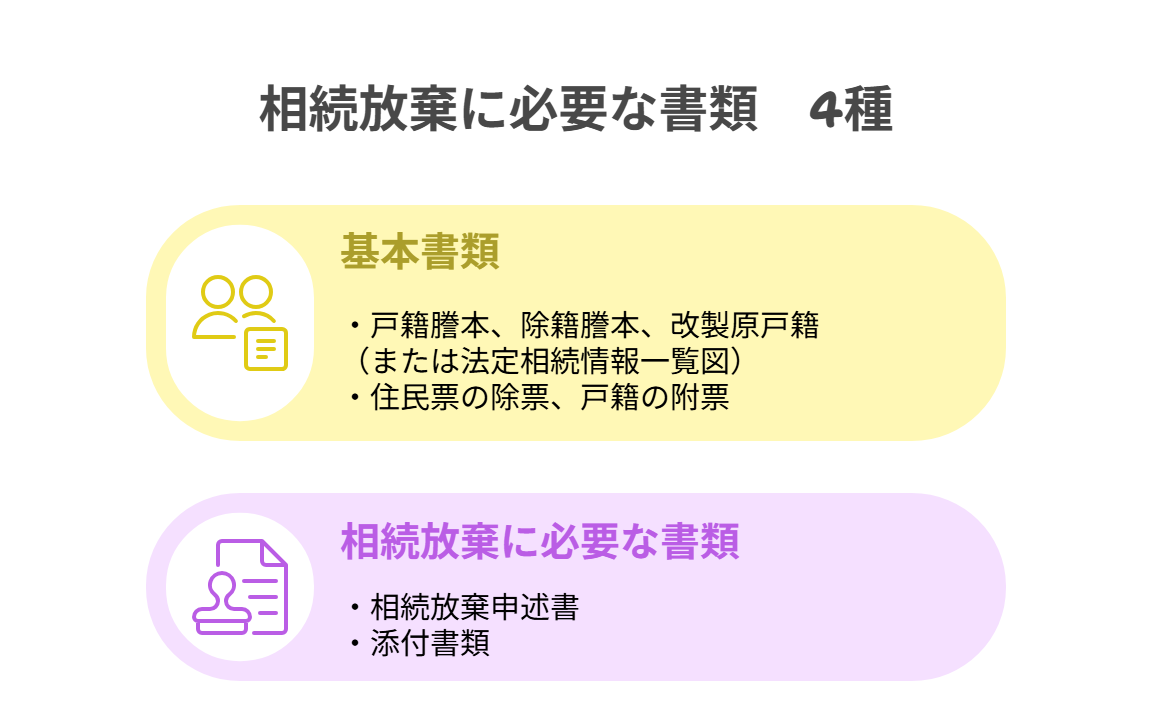

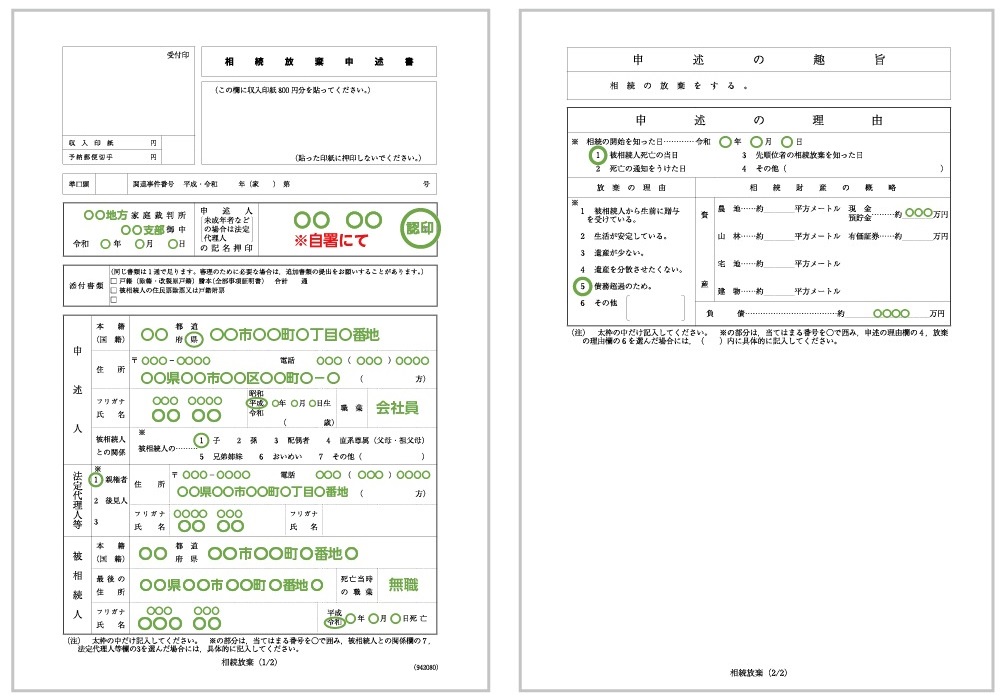

相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、家庭裁判所に「相続権を放棄します」という意思を正式に伝えるための書類です。家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードして、必要事項を記入して提出します。

相続放棄申述書の例

この手続きで特に注意したいのが期限です。相続放棄は、故人様の死亡を知り、自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内に申述しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、たとえ財産が借金しかなくても原則として相続を拒否できなくなります。

葬儀後、思いがけず故人様の借金が見つかったような場合、ご遺族様が相続放棄を考えることもあるでしょう。そのような時には「相続放棄には3ヶ月という期限があること」「早めに家庭裁判所に相談すること」をお伝えすることが大切です。

添付書類

前述した、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際には、いくつかの添付書類が必要になります。

相続放棄の手続きで必要な添付書類の中心となるのは、やはり戸籍関係の書類です。具体的には、故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本を含む)と、相続放棄をするご遺族様ご自身の戸籍謄本が必要になります。

なお、相続放棄の申述に際しては、通常の相続手続きと異なり、印鑑証明書は必要ありません。家庭裁判所に出向いて直接申述手続きを行う場合は、本人確認のための身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参します。

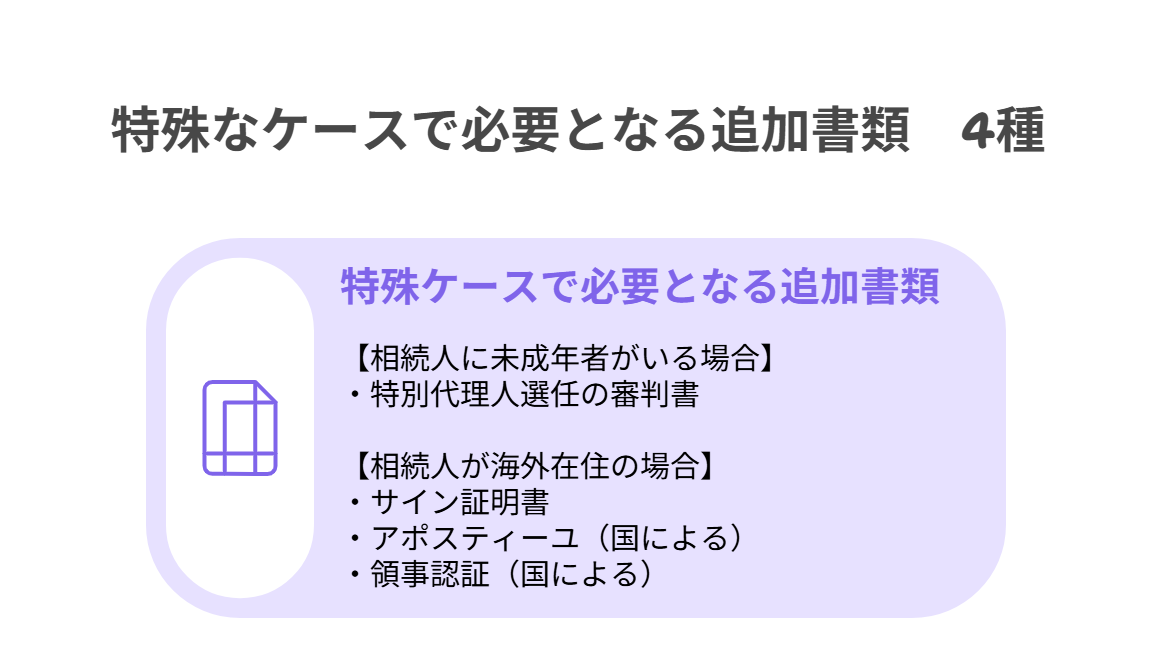

特殊なケースで必要となる追加書類

通常の相続手続きに加えて、特定の状況ではさらに追加書類が必要になることがあります。例えば、相続人に未成年者がいる場合や海外在住の相続人がいる場合などです。

ここでは、代表的な特殊ケースで必要となる追加書類について解説します。

相続人に未成年者がいる場合に必要な書類

相続人の中に未成年者(18歳未満の方)がいる場合、通常の相続手続きとは異なる対応が必要になります。これは未成年者が法律上、単独で遺産分割協議に参加できないためです。

例えば、お父様が亡くなり、お母様と未成年のお子様が相続人になるケースを考えてみましょう。一見すると、お母様が未成年のお子様の代わりに手続きを進められるように思えますが、実はそうではありません。

なぜなら、お母様自身も相続人の一人であるため、「自分の立場」と「子どもの保護者としての立場」の間で利益相反が生じるからです。簡単に言えば、「自分にとって有利な分け方」と「子どもにとって有利な分け方」が異なる可能性があるため、両方の立場を兼ねることができないのです。

このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。特別代理人とは、未成年者の利益を守るために選ばれる第三者のことです。選任されると、この特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加します。

特別代理人が選任されると、家庭裁判所から「特別代理人選任の審判書」が発行されます。この審判書が、未成年者を含む相続手続きで必要となる重要な追加書類なのです。

なお、特別代理人には未成年者の祖父母など親族を候補者として推薦することも可能です。ただし、最終的に誰を選任するかは家庭裁判所が決定します。

葬儀後の相続手続きでご遺族様をサポートする際、「相続人に未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要になる可能性がある」ということをお伝えしておくと、後々のトラブル防止につながるでしょう。

相続人が海外在住の場合に必要な書類

相続人の中に海外在住のご遺族様がいる場合、いくつかの特殊な書類が必要になります。

日本の相続手続きでは実印と印鑑証明書が必要ですが、海外在住者は日本の印鑑登録ができません。代わりに現地の日本国大使館・領事館や公証人が発行するサイン証明書で、署名の真正性を証明します。

国によっては「アポスティーユ」という国際的な公文書認証や、「領事認証」が必要な場合もあります。また、日本語を理解できないご遺族様のために、重要書類の翻訳が求められることもあります。

海外在住のご遺族様が来日できない場合は、日本在住の親族や専門家に委任状を出して代理人として手続きを進めることも一般的です。この委任状にもサイン証明が必要になります。

まとめ

相続手続きに必要な書類は、すべての手続きの基礎となる「基本書類」と、各種手続きごとに必要となる「追加書類」に大別されます。戸籍謄本や印鑑証明書などの基本書類が揃えば、銀行口座の解約や不動産の名義変更、相続税申告といった様々な手続きへと進むことができます。

特に注意すべきは、相続には法律で定められた期限があるという点です。相続放棄は3ヶ月以内、相続税申告は10ヶ月以内、そして2024年4月からは相続登記も3年以内が義務化されています。期限を過ぎると過料や延滞税などのペナルティが生じる可能性もあるため、早めの対応が重要です。

葬儀社の皆様が相続手続きの基礎知識を持つことは、悲しみの中にあるご遺族様の大きな支えとなります。「次は何をすれば良いのか」と不安を抱えるご遺族様に対して、最初の一歩をアドバイスできることは、故人様を送り出した後のケアの一環として非常に価値があるでしょう。