近年では、冠婚葬祭互助会の高額な解約手数料に対して、複数の訴訟が提起されています。

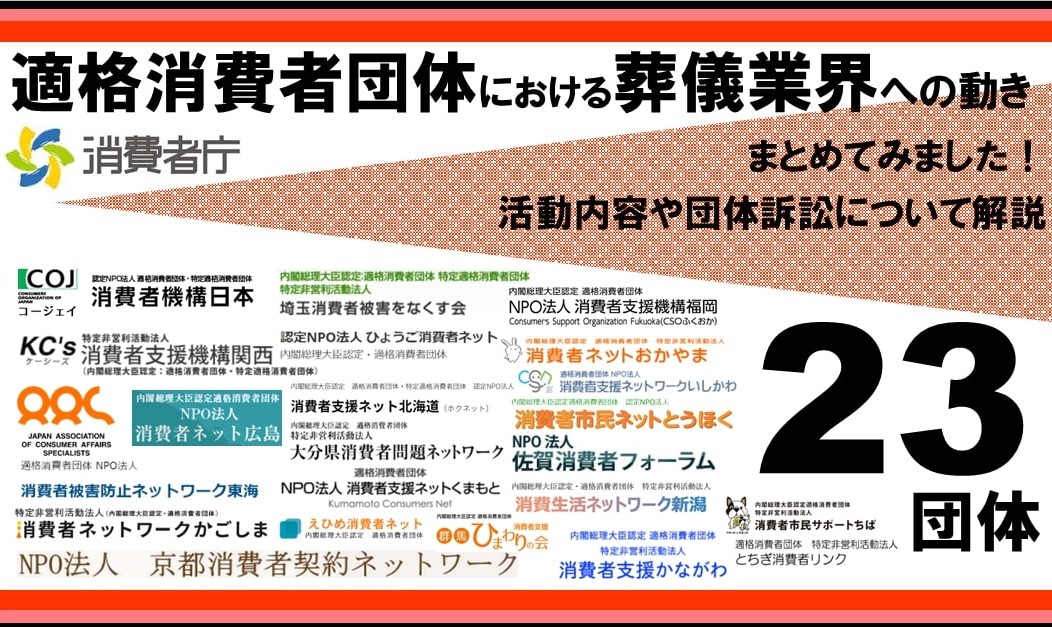

こうした訴訟に際し、消費者に代わって事業者に「差止請求」を行っているのが「適格消費者団体」です。

国民生活センターには、葬儀に関する相談が毎年700件ほど寄せられていますが、こういった情報の一部は適格消費者団体にも提供されています。

また国民生活センターでは、消費者の被害拡大や防止に向けて、適格消費者団体に対し支援も行っているようです。

消費者保護に向けた活動は加速傾向にあり、葬儀業界に対しても厳しい目が向けられています。

すでに葬儀社に対して、適格消費者団体からの業務改善「申し入れ」も行われており、各葬儀社様においても他人事ではありません。

そこで本記事では、適格消費者団体および消費者団体訴訟制度について詳しく解説します。

実例もいくつか紹介していますので、参考にしていただけると幸いです。

国民生活センターの葬儀・お墓のク...

国民生活センターの葬儀・お墓のクレームや相談 過去10年分を収集

各地の消費者生活センターや国民生活センターには、葬儀やお墓に関する苦情や相談が数多く寄せられています。そうした消費者の生の声を整理・分類し、分かりやすくカテゴリ...

目次

- 適格消費者団体とは?

- 適格消費者団体の活動内容

- 差し止め請求

- 被害回復

- 全国の適格消費者団体

- 消費者団体訴訟制度の概要

- 「差止請求」の対象行為

- 消費者契約法

- 景品表示法

- 特定商取引法

- 食品表示法

- 「被害回復」の対象被害

- 適格消費者団体の活動内容

- 各自治体で起きていること

- 会員規約に関する改善申し入れ事例

- 京都消費者契約ネットワークの事例

- 消費者被害防止ネットワーク東海(旧あいち消費者被害防止ネットワーク)の事例

- 冠婚葬祭互助会の解約手数料に関する事例

- 京都消費者契約ネットワークの事例

- 消費者支援機構福岡の事例

- 会員規約に関する改善申し入れ事例

- 葬儀における問題点

- 冠婚葬祭互助会の解約金問題

- 強引な勧誘や契約

- 葬儀社の説明不足

- おわりに