相続法が、財産法的色彩の強い分野であるにもかかわらず、財産法の論理との整合性を意識した立論が十分ではなかったことをふまえ、財産法(債権法・物権法)との関係に留意した解説を試みています。

https://amzn.to/2BU9nLK

【本書の特徴】

◆「財産法」としての相続法に、理論重視の角度からアプローチ

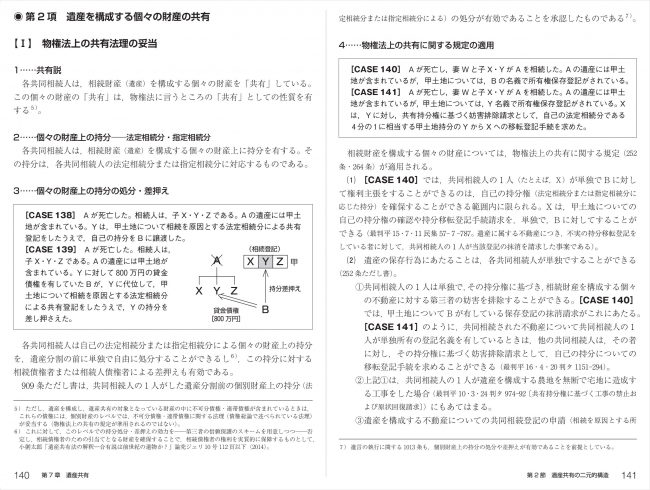

◆642の細かく場合分けされたCASEを使って、最新の相続法の全体像を詳説

◆実務でも学習でも役立つスタンダード・テキスト

◆相続法秩序を構成する制度が、その背後にある基本的考え方とともに理解できる

◆平成30年改正で新設された配偶者居住権や特別寄与制度などを、丁寧かつ詳細に解説

【本書の紙面】

【相続法改正の概要】(法務省 HP より公開された改正法の概要の抜粋・要約)

■民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

今回の改正は、一部の規定を除き、2019年(平成31年)7月1日から施行されます。

■民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要

1 配偶者の居住権を保護するための方策について

配偶者の居住権保護のための方策は、大別すると、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策(後記(1))と、配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策(後記(2))とに分かれています。

(1) 配偶者短期居住権(要点)

ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律

配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

イ 遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合

配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが、配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

(2) 配偶者居住権(要点)

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。

2 遺産分割に関する見直し等

(1) 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)(要点)

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる。)。

(2) 遺産分割前の払戻し制度の創設等(要点)

ア 家庭裁判所の判断を経ないで、預貯金の払戻しを認める方策

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし、の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。

【計算式】

単独で払戻しをすることができる額=

(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

(以下、略)

【著者プロフィール】

■著者

潮見 佳男(しおみ・よしお)

1959年 愛媛県西条市生まれ。

1981年 京都大学法学部卒。

現在 京都大学大学院法学研究科教授

■主著

『契約規範の構造と展開』(有斐閣、1991)

『民事過失の帰責構造』(信山社、1995)

『契約責任の体系』(有斐閣、2000)

『契約法理の現代化』(有斐閣、2004)

『債務不履行の救済法理』(信山社、2010)

『契約各論Ⅰ』(信山社、2002)

『民法総則講義』(有斐閣、2005)

『不法行為法Ⅰ・Ⅱ〔第2版〕』(信山社、2011)

『新債権総論Ⅰ・Ⅱ』(信山社、2017)

『民法(全)』(有斐閣、2017)

『民法(債権関係)改正法の概要』(きんざい、2017)

『基本講義債権各論Ⅰ・Ⅱ〔第3版〕』(新世社、2017)

『Before/After民法改正』(共編、弘文堂、2017)

『詳解 民法改正』(共編、商事法務、2018)

『プラクティス民法債権総論〔第5版〕』(信山社、2018)

[書籍情報]

書 名:詳解 相続法

著 者:潮見 佳男

判 型:A5判

頁 数:616ページ

発売日:2018年12月14日

定価:本体4,000円+税

ISBN:978-4-335-35762-6

発行元:弘文堂

URL:http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html