この記事を音声で聴く

少子高齢化、デジタル家電の普及など、現代の暮らしは以前と比べ変化しています。また、「終活」という自身の葬儀について考える活動も拡がりをみせています。そうした事から葬儀に対するニーズも多様化し、それに対応する様々な新サービスが誕生しています。そこで今回、新しい葬儀サービスに対する意識調査を実施しました。

※「もし身内に不幸があり、身内以外も参列する葬儀の喪主を務めることになった場合」で「故人の意向はない」という前提で調査

■全体

Q.もし身内に不幸があり、身内以外も参列する葬儀の喪主を務めることになった場合、下記サービスを取り入れることに対して抵抗はありますか(故人の意向はないものとする)。

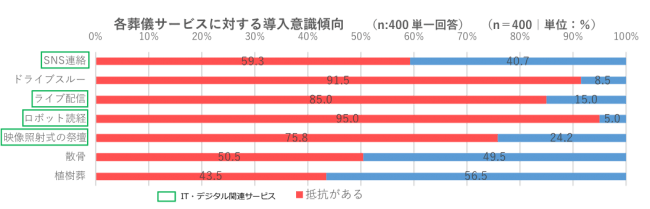

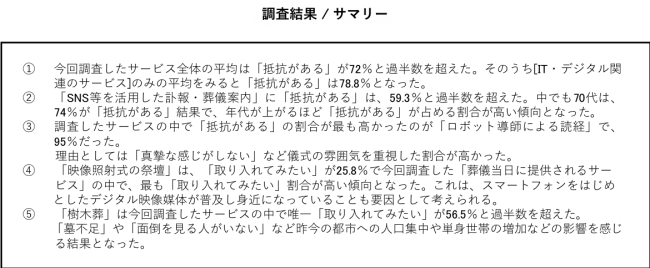

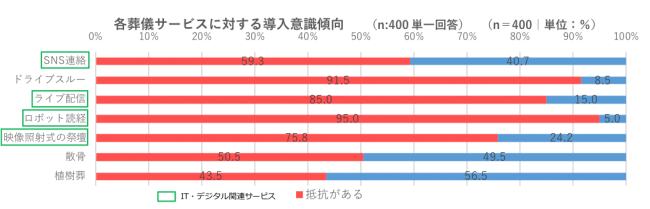

- SNS等を活用した訃報・葬儀案内 「抵抗がある」は、59.3%

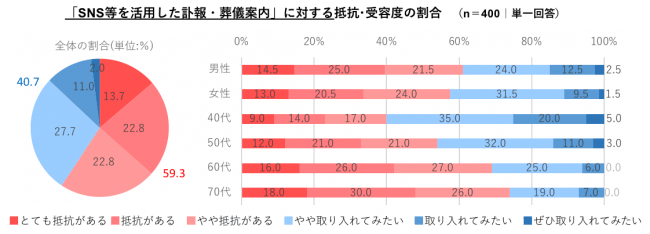

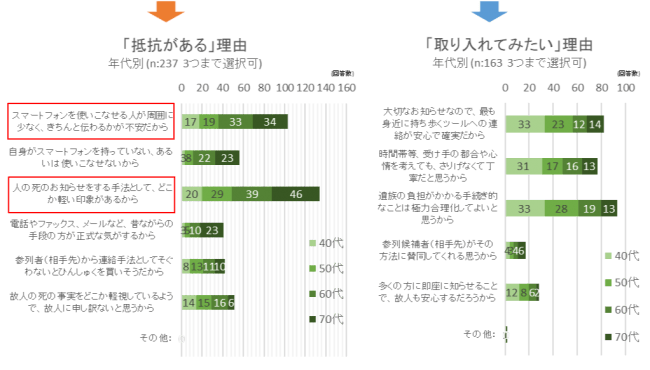

「スマートフォンのSNS等を活用した訃報・葬儀案内のサービス」について尋ねたところ、「抵抗がある」は全体で59.3%と「取り入れてみたい」の40.6%を若干上回った。ただ、年代別でみると、40代の「取り入れてみたい」が60%おり、年代が上がるにつれ「抵抗がある」が増加し、70代では抵抗度は74%となった。

「抵抗がある」理由として最も多かったのは、「人の死をお知らせする方法として、どこか軽い印象がある」が56.5%で、次いで「きちんと伝わるか不安」の43.5%となった。※理由は複数回答可

■ スマートフォンのSNS等を活用した訃報・葬儀案内 連絡サポートサービスとは・・・葬儀社が作成する訃報及び葬儀情報(日時・地図など)が載ったホームページのアドレスを、自身のスマートフォンのSNS(LINE等)やアプリ等で参列候補者に配信できるサービス

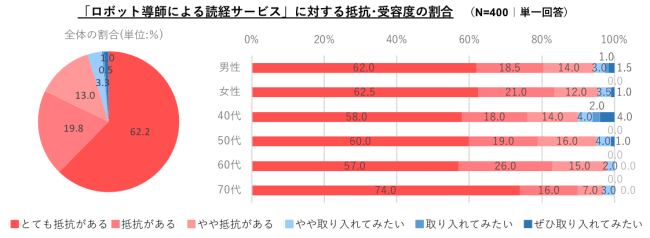

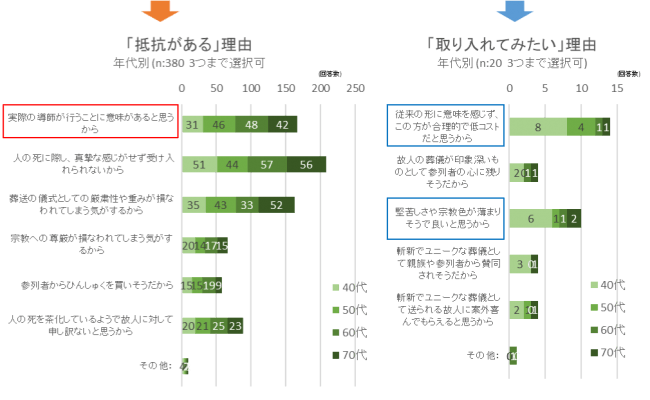

- ロボット導師による読経サービス 「抵抗がある」が、95%

「ロボット導師による読経サービス」について、「抵抗がある」が95%だった。「抵抗がある」理由の1位は「真摯な感じがしない」が54%、2位は「実際の導師が行うことに意味があるから」で43.9%という結果になった。少数派の「取り入れてみたい」の理由としては、「合理的で低コストだと思うから」、「堅苦しさや宗教色が薄まりそうで良い」などがあった。 ※理由は複数回答可

■ロボット導師による読経サービスとは・・・葬儀中、導師(僧侶・神官等)の代わりに、袈裟等を着たAIロボットがお経等を読むサービス

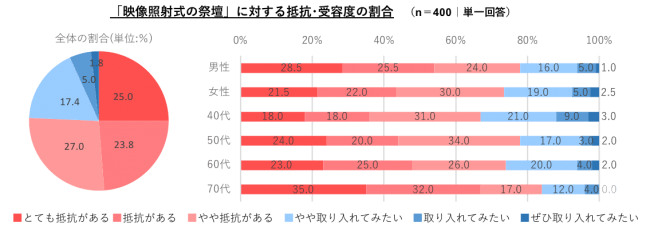

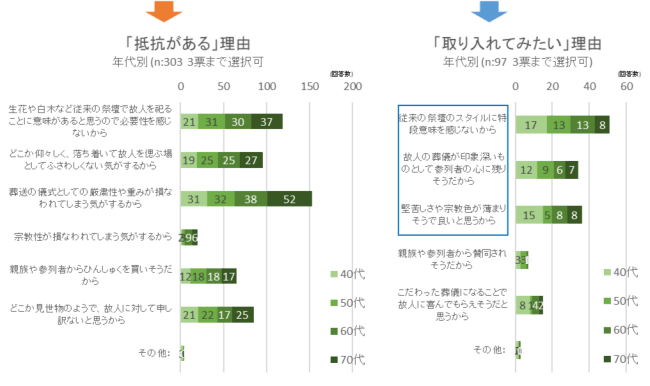

- 映像照射式の祭壇 「取り入れてみたい」が、24.3%

「映像照射式の祭壇」については、「取り入れてみたい」が24.3%で、今回調査したサービスのうち葬儀当日におけるサービスの中で最も「取り入れてみたい」割合が高い結果であった。取り入れてみたい理由として、「従来の祭壇のスタイルに特段意味を感じない」、「堅苦しくならない」、「印象深いものとして参列者の心に残りそう」などが多かった。※理由は複数回答可

■映像照射式の祭壇とは・・・生花や木製の祭壇の代わりに、舞台上のスクリーンや特殊カーテンに、遺影やイメージ映像等を照射できる疑似祭壇

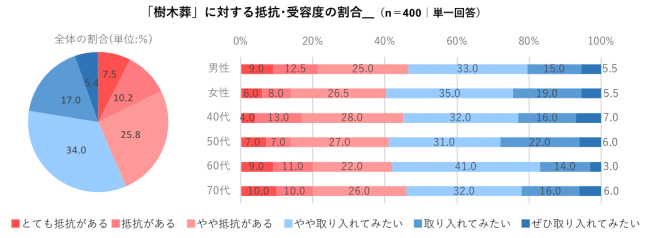

- 樹木葬 「取り入れてみたい」が、56.4%

樹木葬については「取り入れてみたい」が56.4%で、今回調査したサービスで唯一「取り入れてみたい」が過半数を超えた。理由としては、「故人の魂が新しい命に宿るような気がする」や「故人にも感謝されそう」など故人の安寧に期待を寄せる回答が票を集める傍ら、都市部を中心とした「墓不足」や、「墓の管理」を託せる人がいない事など、現代人が抱えるお墓事情の受け皿として評価されている一面も垣間見れる。 ※理由は複数回答可

■樹木葬とは・・・私的な墓石を建てるのではなく、墓地(霊園)に遺骨を埋葬し、遺骨の周辺にある樹木を墓標として故人を弔う方法

■その他葬儀サービスの説明

①葬儀のドライブスルーサービス・・・葬儀の式場内には立ち寄らず、施設脇の窓口に車を着け、車中からの香典渡しや焼香のみができるサービス

②葬儀のインターネットライブ動画配信サービス・・・諸事情で葬儀に参列できない人が、PCやスマートフォン等でリアルタイムで葬儀の様子を閲覧できる動画配信サービス

③散骨・・・墓をつくらず、火葬後の焼骨を粉末状にし、海や山中、空、宇宙にて散布して故人を弔う方法

■調査実施概要

調査方法 |インターネットによる調査

有効回答数 |400名

データ集計期間 |2018年11月12日~11月13日

調査対象 |1都5県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県)在住の男女で直近5年以内に身内以外も参列する参列者21名以上の葬儀の喪主(準ずる立場)を経験した40歳~70歳の方

男女比 |男性:200人(50%)、女性:200人(50%)

年齢 |40代:100人(25%)、50代:100人(25%)、60代100人(25%)、70代100人(25%)

(※)「喪主に準ずる立場」とは、喪主ではないが、喪主と一緒に葬儀社のやりとりなどに参加したり、葬儀費用の収支を確認したりするなど葬儀を把握する立場にある方

■くらしの友 会社概要

事業内容:互助会の会員募集業務および冠婚葬祭に伴う各種サービスの提供

所在地:東京都大田区西蒲田8-2-12 売上高 :177億円(グループ連結)

社長:伴 良二 従業員数 :1,412名(グループ全体)

設立:1967年4月17日 直営斎場 :東京・神奈川・埼玉・栃木に30カ所グループ

総資本金:2億7383万円 直営仏壇店:東京・神奈川に6店舗