この記事を音声で聴く

シェアリングテクノロジー

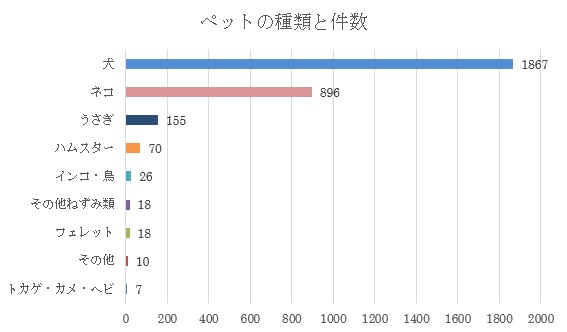

人間の葬儀と異なりペットの葬儀には、定まった形式や慣習がありません。そこで今回は「ペット葬儀ご利用シェア率No.1(楽天リサーチ調べ)」である当社に寄せられた案件に基づき、ペット葬儀の「標準的なお別れ方法」について調査しました。

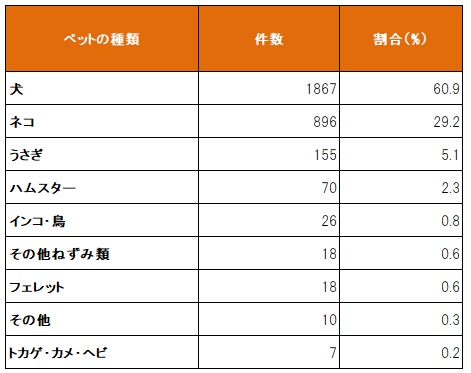

1.ペット葬儀が利用される種別

ペット葬儀110番には犬やネコだけでなく、さまざまな動物の葬儀のご依頼があります。

そこでまずは当社に寄せられた相談事例を、ペットの種別に分けて集計を行いました。

その結果が下図です。

(※集計対象3067件中。「その他」は、たぬき・猿・金魚・ヤギなど。「その他ねずみ類」は、モルモット・テグーなどを含む。)

今回の調査結果では、「犬」と「ネコ」の葬儀依頼が全体の約9割を占めました。しかし残りの1割はうさぎやハムスターなど、さまざまなペット葬儀のご相談が寄せられています。「ポピュラーなペットではないから対応してもらえるだろうか……」と不安を覚えられる方も少なくありませんが、ほとんどのペット葬儀業者が犬やネコ以外のペットでも幅広く対応してくれます。

ペットの多様化と同時に、ペット葬儀を執り行なう動物の種類も多様化していることがうかがえます。

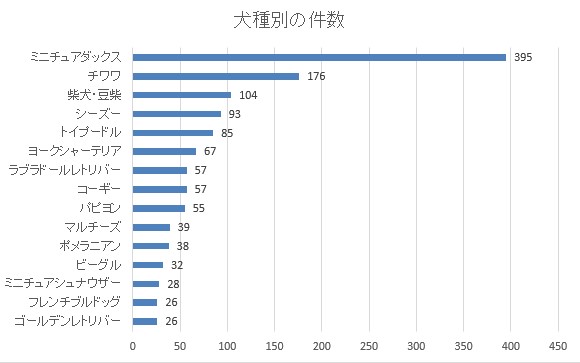

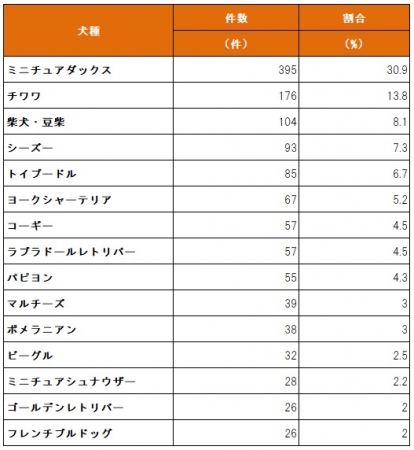

2.ペット火葬が利用される犬の種類

次に、ペット火葬全体の6割以上を占める「犬」の種類についても調査を行いました。

(※有効データ1,278件)

犬種の上位は「ミニチュアダックスフント」、「チワワ」など、小型犬の割合が高くなっています。こうした小型犬の葬儀案件が多いのは、そもそもペットとしての人気が小型犬は高く、単純に飼育数の多さからペット葬儀に関しても案件数が増えたためでしょう。

また今回の調査で2番目に多かった「チワワ」に関しては、某消費者金融企業のテレビCMをきっかけに「チワワブーム」が起こったのが2000年前半でした。チワワの平均寿命が15年程度であることを考えると、そうしたブームの名残が、時を経て現在のペット葬儀に現れているようです。

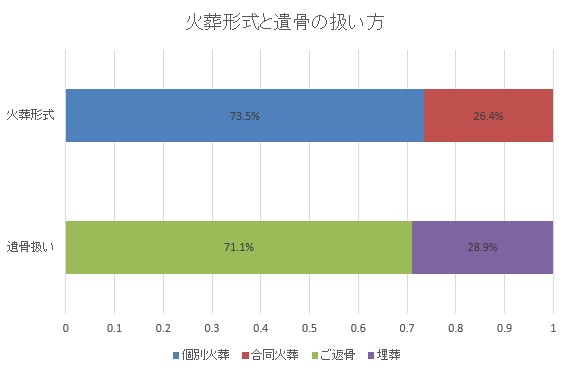

3.ペット葬儀で一般的な火葬の形式は?

続いて、ペット葬儀の依頼者はどのような火葬の形式を望んでいるのでしょうか?まず前提として、ペット火葬の形式は大きく「合同火葬」と「個別火葬」のふたつに分けられます。

【合同火葬】

複数のペットの遺骸をまとめて火葬する方法です。費用は安く抑えられますが、遺骨の判別が困難になるため、返骨はできず多くは共同墓地への埋葬となります。

【個別火葬】

ペットの遺骸を1体ずつ火葬する方法です。費用は高くなりますが、お別れからお骨拾いまで立ち会うこともできます。また、近年ではペットの骨を砕き、自宅や思い出の場所に散骨するという例も増えてきました。

こうした「火葬形式」と火葬後の「遺骨の扱い」について、依頼者の割合を比較したのが下図です。

(火葬形式は2,675件、遺骨扱いは2,726件の事例を対象に集計)

葬儀にかかる費用が高くなっても、73.5%の方が「個別火葬」を希望されています。また71.1%が「返骨」を希望していることからも、費用が高くなっても人間の一般的な葬儀と同じ形式で、ペットを弔いたいという依頼者の心理が見られるようです。

ちなみにペットの弔い方法として、ペット葬儀業者に依頼するほかに、地方自治体へ依頼するという方法もあります。地方自治体にペットの火葬を依頼した場合、主に下記の対応となります。

・公営斎場で動物葬を行い、合同もしくは個別火葬する

・ペット葬儀業者に依頼し、合同火葬する

・環境事業所などで引き取り、焼却処分する

もちろんこれらの対応はお住いの地方自治体によって異なりますが、火葬を行っている場合でも、そのほとんどは「合同火葬」による対応となっているようです。

こうしたペット愛好家のニーズと地方自治体が行う対応のズレが、近年のペット葬儀市場の拡大の背景にあることが推測されます。

4.個別火葬希望者が望む火葬場所

続いて、ペットの個別火葬を希望する方の「火葬場所」について調査結果です。

個別火葬の場合、人間を火葬する時のように「固定の火葬炉(火葬場に備えられている炉)」を使った方法もあります。しかしペットの火葬では、人間より小さいペットが多く、また法規制も緩いため火葬炉を自動車に積み、自宅前など任意の場所で火葬する例も多いです。

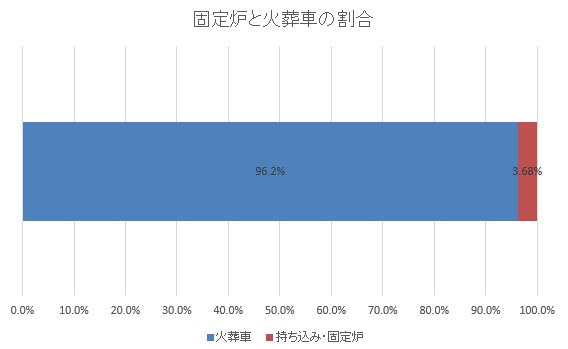

この「固定炉」と「火葬車」を比較したのが下図です。

(集計対象1,927件中)

火葬場所として「火葬車」を希望される方が96.2%と大半を占めました。ただし、これはペット用の固定炉を備えている施設や業者が多くないことが最大の要因です。また、こうした火葬車での火葬は、家族全員で「お見送り」がしやすかったり、ペットの慣れ親しんだ場所でお別れできるというメリットもあります。

一方で今回の調査では、集合住宅にお住まいの方や、近隣住民への配慮から自宅近くでの火葬車による火葬を懸念される声も見られました。もちろんこうしたケースには、近隣の迷惑にならない場所に移って火葬することもできますので、火葬場所についてはペット葬儀業者にご相談ください。

5.ペットが亡くなったときの保管方法

最後に、ペットが亡くなってから葬儀までの間に、遺骸を上手に保管するポイントをご紹介します。

【死後硬直について】

人間と同様、犬やネコなどの動物も死後硬直が起こります。季節や温度による差はあるものの、死後およそ2~3時間経つと手足・腹部・頭部という順で硬直が進んでいきます。

息を引き取って時間が経過していないなら、姿勢を整えるとともに手足を胸へと軽く折り曲げ、棺となる箱へ収まりやすい姿勢にしてあげてください。

【棺の準備】

ペット用の棺も販売されていますが、ペット葬儀では専用の棺でなくても対応できます。そのため、次のものを棺として準備しましょう。

・ペットの大きさより一回り大きい段ボール箱、もしくは木箱

・新聞紙

・バスタオル

遺骸からは体液が出てくる場合もありますので、箱の底にまず新聞紙やタオルを敷いておきましょう。

【首輪などは外す】

金属製品を一緒に火葬炉に入れることはできません。そのため首輪など身に着けている金属製のものは外してあげてください。

【ドライアイスや保冷剤を敷く】

遺骸の状態をなるべく保つため、ドライアイスや保冷剤を敷いてからペットの遺骸を棺に入れましょう。ドライアイスは、遺骸が凍結してしまわないようにタオルなどを巻いて使用してください。

【ご飯なども一緒に】

ペットフードを棺に入れることはできます。好物だったものをティッシュなどでくるみ、棺に入れてあげましょう。

【手続きなども忘れずに】

犬や飼育に届け出が必要な動物の場合、自治体への登録を行っているため30日以内に死亡届を出さなければなりません。その際、犬鑑札と狂犬病予防注射済票も必要となります。

気持ちが少し落ち着いたら愛犬への供養と思って準備をはじめましょう。ネコやうさぎなどは手続きの必要はありません。

ペット保険等に加入している場合、火葬費用に関する特約などもあります。一度確認してみてください。

また、こちらのペットが亡くなった直後については当サイトの「ペットが死んだらどうする?犬や猫の遺体の安置、葬儀方法などすべて解説します」にて、詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

6.ペットが亡くなったらご相談ください

当社が運営する「生活110番」および「ペット葬儀110番」ではペット葬儀のご相談を承っております。大切なペットが亡くなられた時は、ぜひご相談ください。

また、「生活110番事典」ではペット葬儀に関するコラムも多数掲載しております。ペット葬儀にはあらかじめ知っておいた方がスムーズになる情報も少なくありません。あわせてそちらもぜひご参照ください。

▼本調査の結果ページ

https://www.seikatsu110.jp/pet/pt_funeral/21474/

▼ペット葬儀のおすすめ記事一覧

https://www.seikatsu110.jp/pet/pt_funeral/

▼ペット葬儀業者検索ページ

https://www.seikatsu110.jp/service/pet/pt_funeral/

▼生活110番

https://www.seikatsu110.jp/

▼ペット葬儀110番

https://www.petsogi-nabi.com/

■会社概要

会社名 :シェアリングテクノロジー

所在地 :〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-23-20 HF桜通ビルディング2F

代表取締役CEO :引字 圭祐(ひきじ けいすけ)

設 立 :2006年11月24日

資本金 :5億7,007万円(払込資本11億515万)

■~生活110番~

暮らしの中の「困った」「どうしよう」を解決するための総合ポータルサイト

https://www.seikatsu110.jp/

※24時間365日年中無休!お客様のご依頼に対応するコールセンターも完備!

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。