株式会社ネオマーケティングが、「AI故人」をテーマにWEBアンケートを実施しました。

それによると、AI故人に対する受け止め方は、「どちらともいえない」が最多で約50%となりました。一方で賛成は約20%、反対は約30%となっています。

女性は「家族の支え」「記憶の保存」として、男性は「未練の癒し」「知のアーカイブ」としてなら許容傾向。

生活者を起点にしたマーケティング支援事業を提供する株式会社ネオマーケティング(所在地:東京都渋谷区)は2025年9月28日(日)〜2025年9月29日(月)の2日間、全国の20歳以上の男女を対象に「AI故人」をテーマにインターネットリサーチを実施いたしました。

<調査背景>

生成AIの普及に伴い、「故人をAIで再現する=AI故人」への関心が高まっています。しかし一方で、倫理や同意の設計、本人性の担保といった論点も浮かび上がっているのもまた事実。

そんな「AI故人」について今回は、全国の20歳以上の男女を対象に、認知、感じ方、許容・不許容の理由、関係性の範囲、利用目的、自己AI化への態度、自由記述までを多角的に聴取しました。

生活者の迷いと期待を定量・定性の両面で整理し、プロダクトやコミュニケーション設計、同意フローの検討に活かせる判断材料を提示します。是非、今後のマーケティング活動の一資料としてご活用ください。

【調査概要】

調査の方法:株式会社ネオマーケティングが運営するアンケートシステムを利用したWEBアンケート方式で実施

調査の対象:全国の20歳以上の男女(AI技術に全く興味がない人は除く)

有効回答数:1,000名

調査実施日:2025年9月28日(日)〜2025年9月29日(月)

◆「AI故人に関する調査」主な質問と回答

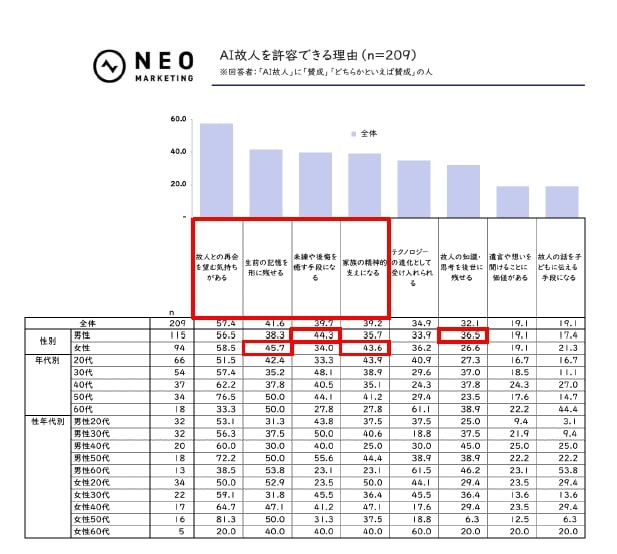

◆AI故人を許容できる理由は:女性は「家族の支え」「記憶の保存」、男性は「未練の癒し」「知のアーカイブ」志向が強め。

全体での最多は「故人との再会を望む気持ちがある」(57.4%)、次いで「生前の記憶を形に残せる」(41.6%)、「未練や後悔を癒す手段になる」(39.7%)、「家族の精神的支えになる」(39.2%)。一方「テクノロジーの進化として受け入れられる」(34.9%)や「故人の知識・思考を後世に残せる」(32.1%)といった“合理面”も一定の支持があった。男女別では、女性は「家族の支え」「記憶の保存」がやや強く、男性は「未練の癒し」「知のアーカイブ」志向が相対的に強めだった。

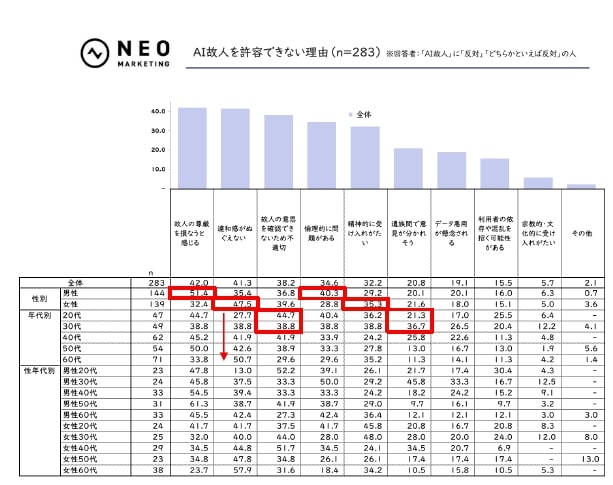

◆AI故人を許容できない理由は:20~30代は「故人の意思を確認できないため不適切」「遺族間で意見が分かれそう」など手続き・合意に関する懸念が目立つ。

年代別では60代で「違和感がぬぐえない」が突出(50.7%)。一方20~30代は「故人の意思を確認できないため不適切」「遺族間で意見が分かれそう」など、手続き・合意に関する懸念が目立った。

手続きや合意の整備で納得の土台を作りやすい分、感覚的な抵抗が主因の60代より、若年層の受容は先に進みやすいと言える。

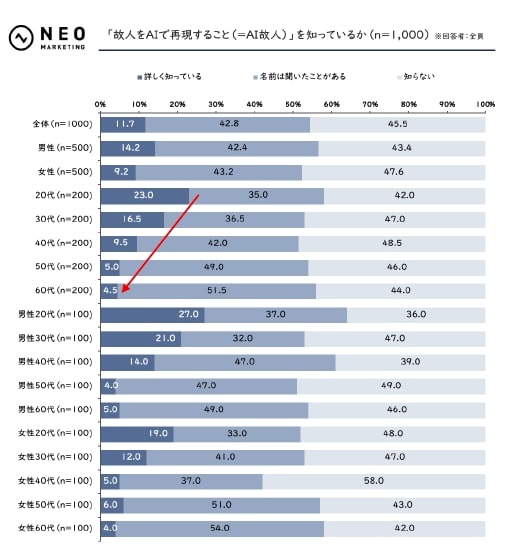

はじめに、「故人をAIで再現すること(=AI故人)」を知っているかをお聞きしました。

「故人をAIで再現すること(=AI故人)」を知っているか(n= 1,000)

AI故人の認知度には大きな年代差が見られました。

年代が低いほど理解は進み、「詳しく知っている」割合は20代23.0%→60代4.5%へと下がります。

全体では「名前は聞いたことがある」が42.8%を占めており、話題は届いているものの、理解はこれからという段階でした。

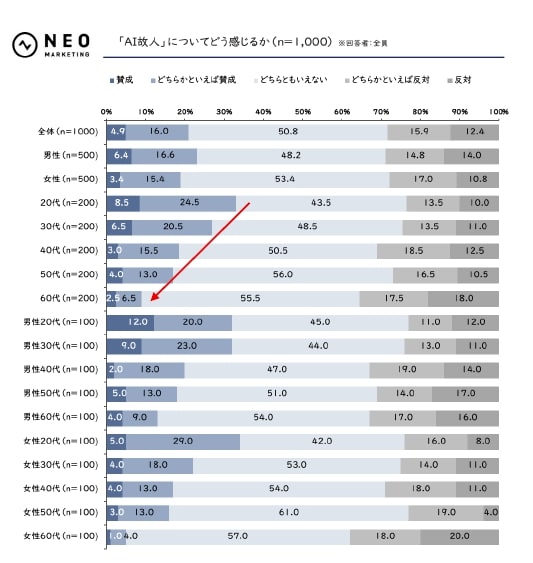

「AI故人」について、どう感じるかをお聞きしました。

「AI故人」についてどう感じるか(n= 1,000)

AI故人への受け止めは「どちらともいえない」が最多で約50%。賛成は20%強、反対は30%弱にとどまります。

年代差は明確で、20代賛成(※)計33.0%に対し60代は9.0%と、若年ほど受容的。

性別では男性の賛成(※)計が23.0%で女性(18.8%)を上回ります。

今は“様子見”が中心ですが、本人同意・肖像権・遺族配慮などのルールを整え、追悼や記録としての良い事例を増やせば、受け入れは広がっていきそうです。若年男性を入口に、体験の見せ方と倫理の説明をセットで進めることがカギとなるでしょう。

※:「賛成」「どちらかといえば賛成」の合算

前掲した設問【「AI故人」についてどう感じるか】にて「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答した人に対し、AI故人を許容できる理由をお聞きしました。

AI故人を許容できる理由(n= 209)

AI故人を許容する理由は、第一に、情緒的な癒しが軸でした。

最多は「故人との再会を望む気持ちがある」(57.4%)、次いで「生前の記憶を形に残せる」(41.6%)、「未練や後悔を癒す手段になる」(39.7%)、「家族の精神的支えになる」(39.2%)。一方「テクノロジーの進化として受け入れられる」(34.9%)や「故人の知識・思考を後世に残せる」(32.1%)といった“合理面”も一定の支持がありました。

男女別では、女性は「家族の支え」「記憶の保存」がやや強く、男性は「未練の癒し」や「知のアーカイブ」志向が相対的に強めです。

前掲した設問【「AI故人」についてどう感じるか】にて「反対」「どちらかといえば反対」と回答した人に対し、AI故人を許容できない理由をお聞きしました。

AI故人を許容できない理由(n= 283)

反対理由は「故人の尊厳を損なうと感じる」(42.0%)と「違和感がぬぐえない」(41.3%)がほぼ同水準で並び、実体感・情緒の両面での抵抗が中心でした。

男女別では、男性は尊厳・倫理(51.4%・40.3%)など“規範”を、女性は違和感(47.5%)や精神的受容の難しさ(35.3%)など“感情”を相対的に強く挙げます。

年代別では60代で「違和感がぬぐえない」が突出(50.7%)。一方20~30代は「故人の意思を確認できないため不適切」「遺族間で意見が分かれそう」など、手続き・合意に関する懸念が目立ちます。

手続きや合意の整備で納得の土台を作りやすい分、感覚的な抵抗が主因の60代より、若年層の受容は先に進みやすいでしょう。

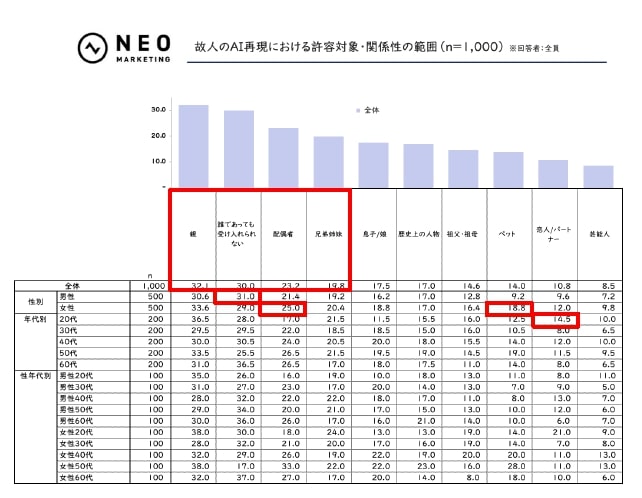

故人のAI再現について、許容できる対象や関係性の範囲をお聞きしました。

以下のグラフは、上位10項目を表示しています。

故人のAI再現における許容対象・関係性の範囲(n= 1,000)

全体では「誰であっても受け入れられない」が30.0%と一定数を占めます。

一方で、許容は配偶者・親子など“法的・生活共同体としての結びつきが強い関係”ほど相対的に高く、「恋人/パートナー」は低めです。関係の安定性や遺族合意の取りやすさ、生前同意の確認可能性が影響していると考えられます。

男女別では、女性の方が「配偶者」から「ペット」まで相対的に許容幅が広く、男性は全面拒否がやや高め。年代別で見ると20代が「恋人・パートナー」を含め許容幅が広く、60代は拒否が増えて親族中心に絞られる傾向です。

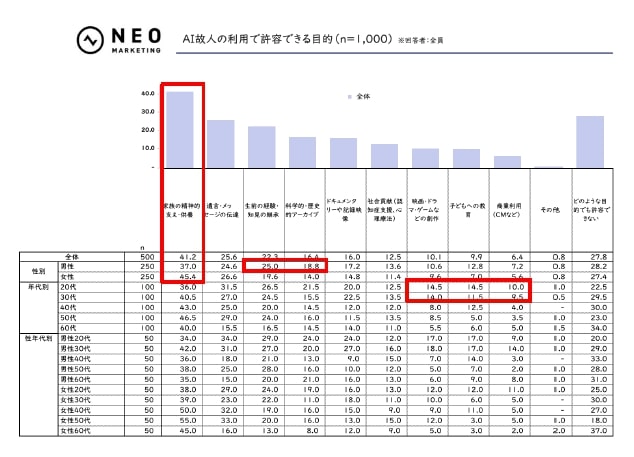

AI故人の利用について、どのような目的なら許容できるかをお聞きしました。

AI故人の利用で許容できる目的(n= 1,000)

全体の41.2%が「家族の精神的支え・供養」を主な許容目的として挙げており、AI技術を感情面の支えとして受け入れる傾向があることがわかりました。特に女性はその傾向が顕著で、45.4%がこの目的での利用を許容すると回答していました。

一方で、男性は「生前の経験・知見の継承(25.0%)」「科学的・歴史的アーカイブ(18.8%)」といった、知的遺産の活用に対する関心が相対的に高く、前掲した設問【AI故人を許容できる理由】で見られた「知のアーカイブ志向」が今回の結果にも現れていました。

AI故人は慰めだけでなく、知の継承手段としても位置づけられていることが確認できます。

また20代・30代は、「創作」「教育」「商業利用」といった新たな用途まで許容範囲を広げており、若年層ほど柔軟な発想で可能性を模索している様子がうかがえます。

依然として「どのような目的でも許容できない」声も一定数存在しますが(27.8%)、今後の社会的対話や利用事例の積み重ね次第で、AI故人の活用領域は広がっていく可能性があると言えるでしょう。

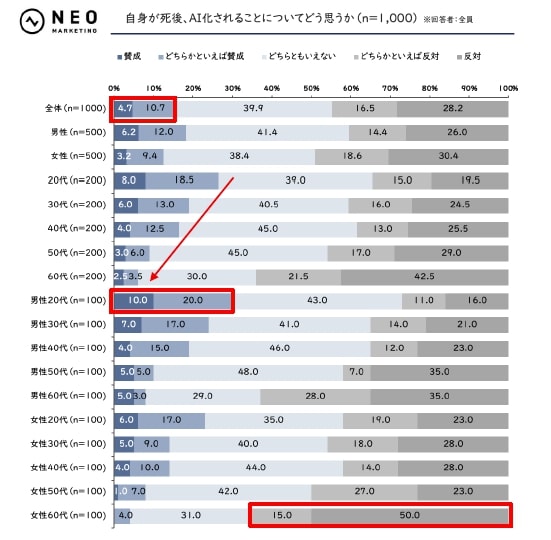

自身が死後、AI化されることについてどう思うかをお聞きしました。

自身が死後、AI化されることについてどう思うか(n= 1,000)

賛成派(※1)は15.4%にとどまります。最多は「どちらともいえない」39.9%、反対派(※2)は44.7%で、判断保留が厚くなっていました。前掲設問【「故人をAIで再現すること(=AI故人)」を知っているか】では賛成派(※1)が20%強だったのに対し、「自分ごと」になると支持が収縮した形です。

年代別では20代26.5%→30代19.0%→40代16.5%→50代9.0%→60代6.0%と、若年層ほど前向きでした。性年代別では男性20代の賛成派30.0%、女性60代の反対派65.0%が目立ちます。

※1:「賛成」「どちらかといえば賛成」の合算

※2:「反対」「どちらかといえば反対」の合算

AI故人について、自身の考えや感じていることを自由記述にて詳しくお聞きしました。

AI故人について、自身の考えや感じていること(自由記述)

自由記述を見ると、賛否がはっきりと分かれています。

容認派は「個人の問題だと思うから第三者がとやかく言わなくていい」「遺された家族の支えになるならいいと思う」「会いたいしもう一度話したい人がいます」と、“当事者の同意”と“心の支え”を重視。一方で「出来栄えが心配」「不適切な発言が心配」「姿形はそっくりでも内面は表現できないので、商業利用のみ許容」と“精度・同意・悪用”への不安も多く挙がりました。

生前同意の明確化、AIである旨の表示、用途の限定(教育・セラピー・記録)をセットにすれば、理解は広がっていくかもしれません。

【以下、回答を一部抜粋】

・「個人の問題だと思うから第三者がとやかく言わなくていい」(女性、62歳)

・「自己満足出来たらよいのでは」(女性、58歳)

・「遺された家族の支えになるならいいと思う」(女性、38歳)

・「会いたいしもう一度話したい人がいます。生前と全く同じとは思いませんが、これからも会話が出来るなら生きる糧になります。生きている人の支えになるのなら必要なシステムになるのではないでしょうか」(女性、52歳)

・「出来栄えが心配」(男性、61歳)

・「本人には決してなれないため、不適切な発言をして相手を傷つけることがないか、心配」(女性、35歳)

・「姿形はそっくりでも内面的な部分までは表現できないと思うから、有名人など商業的に使用する場合のみ許容したい」(女性、57歳)

・「個人的に家族を使用したり歴史上の人物であれば良いと思いますが、有名人などを利用した場合は侮辱しているように思えるので、親族など身近な人のみにしてほしいです」(男性、49歳)

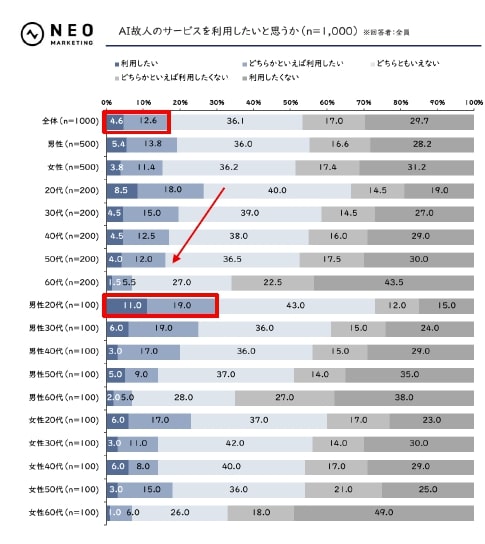

AI故人のサービスを利用したいと思うか、お聞きしました。

AI故人のサービスを利用したいと思うか(n= 1,000)

AI故人の利用には、全体の17.2%(※)が前向きな姿勢です。

年代別では、20代26.5%→30代19.5%→40代17.0%→50代16.0%→60代7.0%と、やはり若年層ほどAI故人に対しポジティブな立場をとっていました。

また、利用に前向きな層(※)を性年代別で見ると、男性20代が30.0%で最多に。

男性20代は、前掲設問【自身が死後、AI化されることについてどう思うか】でも賛成派が30.0%で性年代別最多となっていましたが、本設問でも相対的に前向きという一貫性が見られました。男性20代は当人としても、周囲のケースでも、受け入れる傾向がはっきりしています。

※「利用したい」「どちらかといえば利用したい」の合算

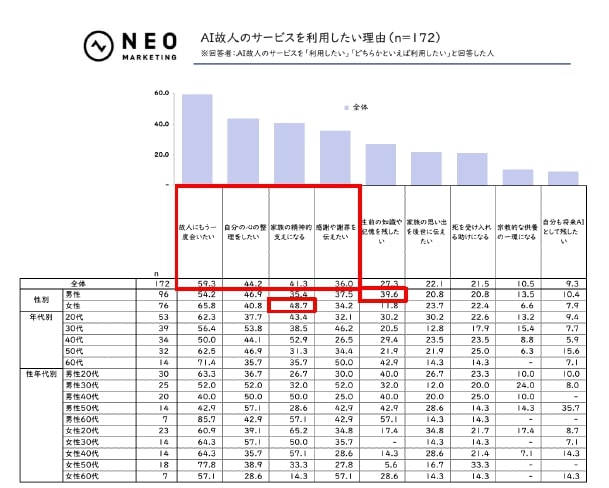

前掲した設問【AI故人のサービスを利用したいと思うか】で「利用したい」「どちらかといえば利用したい」と回答した人に対し、その理由をお聞きしました。

AI故人のサービスを利用したい理由(n= 172)

上位には「故人にもう一度会いたい」(59.3%)「自分の心の整理をしたい」(44.2%)「家族の精神的支えになる」(41.3%)「感謝や謝罪を伝えたい」(36.0%)が並び、需要の中核は“再会・支え・感謝”という感情面でした。

男女別では、男性に「生前の知識や記憶を残したい」(39.6%)、女性に「家族の精神的支えになる」(48.7%)が相対的に強く表れています。

プロダクト面では、再会体験・メッセージ伝達・知の継承の3つのコア機能に、将来の自己AI化に備える“タイムカプセル”機能を組み合わせると、受容の裾野を広げやすいでしょう。

■この調査のその他の質問

・不快・不適切と感じる、AI故人の用途(複数回答)

・自身の家族が自身をAIとして再現したいと望んだ場合、賛成するか(単数回答)

・AI故人に関するサービスが今後、一般的に広まると思うか(単数回答)

など

ネットリサーチ:https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-domestic/

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

※本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「生活者を中心にしたマーケティング支援事業を提供する株式会社ネオマーケティングが実施した調査結果によると……」

引用元:https://corp.neo-m.jp/report/investigation/life_077_ai-deceased

■「ネオマーケティング」

【マーケティングリサーチ/市場調査】

マーケティングリサーチメニュー:https://corp.neo-m.jp/service/research/

5分でわかる!マーケティングリサーチとは:https://corp.neo-m.jp/service/for-bigginer/

【カテゴリーエントリーポイント(CEP)事例】

わかる!カテゴリ―エントリーポイント:https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/

カテゴリーエントリーポイント(CEP)リサーチ:https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/

【インサイト マーケティング事例】

インサイトドリブン®:https://corp.neo-m.jp/service/original/insight-driven/

ビジネスにおけるインサイトの意味・重要性と効果的な創り方とは?

:https://corp.neo-m.jp/column/marketing-research_080_insight-marketing

【定量調査:インターネットリサーチ/web調査】

インターネットリサーチ/web調査:https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/

【定性調査:インタビュー調査】

デプスインタビュー:https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/deps-interview/

グループインタビュー:https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/group-interview/

訪問観察調査(エスノグラフィー):https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/visit/

【海外調査】

海外定量調査:https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-oversea/

海外調査強み:https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-resear

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当:中野

Tel:03-6328-2881

E-Mail:press@neo-m.jp