相続が発生すると、多くのご遺族様はまず「相続税」に意識が向きがちですが、実は相続税以外にも様々な税金に対応する必要があります。故人様の所得税や住民税、不動産に係る固定資産税など意外と多くの税金が関わってくるのです。

これらの税金はどのような場合に発生するのか、いつまでに申告・納付する必要があるのか、知識がないと対応が遅れてしまう恐れがあります。特に相続直後は様々な手続きに追われ、税金のことまで気が回らないケースも少なくありません。

この記事では、葬儀社の皆様がご遺族様からの質問に適切に対応できるよう、相続時に確認すべき様々な税金について、どんな場合に発生するのかを中心に解説します。ご遺族様の不安を軽減し、次のステップをサポートするための知識として、ぜひお役立てください。

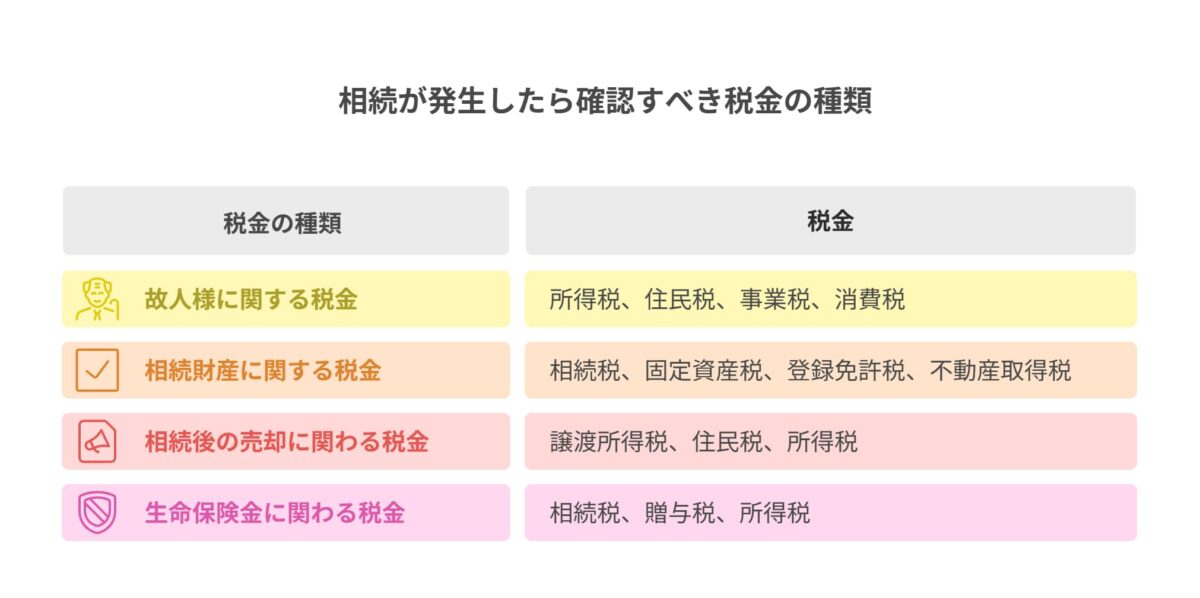

相続が発生したら確認すべき税金の種類

相続が発生すると、ご遺族様はまず相続税について考えがちですが、実は相続に関連して様々な税金が発生します。相続税以外にも、故人様の所得税や住民税、不動産に関わる税金、さらには相続後の財産売却に伴う税金まで、多岐にわたる税金への対応が必要になるのです。

以下で、相続が発生したときに支払う可能性のある税金を解説します。

財産を相続したら「相続税」

大切な方がお亡くなりになると、ご遺族様には故人様の財産を引き継ぐ権利が発生します。この財産の引き継ぎにあたって最もよく知られている税金が「相続税」です。

相続税は、故人様から受け継いだ財産の価値に対して課税される税金で、不動産や預貯金、自動車、生命保険金など、さまざまな財産が課税対象となります。ただし、すべての相続で必ず相続税がかかるわけではありません。相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を基礎控除額として、相続財産がこの金額以下であれば相続税は課税されません。

例えば、ご遺族様が配偶者と子ども1人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。相続財産がこの金額を超えなければ、相続税の申告は不要です。

相続税が発生する場合は、「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」に申告・納付が必要です。この期限を過ぎると、延滞税などの加算税が課されるので注意が必要です。

相続時に発生する税金一覧【表で解説】

相続税だけでなく、実は相続が発生すると様々な税金が関わってくることをご存知でしょうか。それぞれの税金がどのような場合に発生するのか、表にまとめてご紹介します。

相続に関わる税金は、大きく分けて「故人様に関する税金」「相続財産に関する税金」「相続後の売却に関する税金」の3つのカテゴリーに分類できます。

| カテゴリー | 税金の種類 | 発生条件 |

|---|---|---|

| 故人様に関する税金 | 所得税・住民税 | 故人様の生前の所得に対して課税 |

| 事業税 | 故人様が個人事業主だった場合 | |

| 消費税 | 故人様が課税事業者だった場合 | |

| 相続財産に関する税金 | 相続税 | 相続財産が基礎控除額を超える場合 |

| 固定資産税 | 相続した不動産に対して毎年課税 | |

| 登録免許税 | 不動産の名義変更(相続登記)時 | |

| 不動産取得税 | 特定遺贈で相続人以外が不動産取得 | |

| 相続後の売却に関わる税金 | 譲渡所得税・住民税 | 相続財産を売却した場合の売却益 |

| 所得税 | 遺産分割で財産を換価した場合 | |

| 生命保険金に関わる税金 | 相続税、贈与税、所得税 | 保険の契約内容によって変わる |

これらの税金は、それぞれ申告期限や申告先が異なります。また、相続財産の種類や故人様の状況によって発生する税金も変わってきます。次の項目から、これらの税金について、より詳しく見ていきましょう。

相続直後に発生する税金

相続が発生すると、故人様の所得税や住民税、事業を営んでいた場合は事業税や消費税なども、ご遺族様が処理しなければなりません。

これらの税金は、故人様に代わって「準確定申告」という手続きで申告・納付することになります。準確定申告とは、故人様の代わりにご遺族様が確定申告をおこなうことです。

これから、故人様の状況別にどのような税金がかかるのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。

故人様の未払い「所得税・住民税」

故人様がお亡くなりになると、その生前の所得に対する所得税と住民税をご遺族様が納めることになります。

まず、所得税については、故人様の職業や所得状況によって対応が異なります。給与所得のみで年末調整が済んでいる一般的なサラリーマンの場合は、通常、準確定申告は不要です。

準確定申告を行い、ご遺族様が代わりに所得税を納める必要があるのは、故人様が以下に該当する場合です。

- 個人事業主として事業を営んでいた

- 不動産所得があった

- 給与収入が2,000万円を超えていた

- 複数の会社から給与を受け取っていた

- 給与所得者だが源泉徴収されていなかった

- 公的年金を400万円以上受給していた

- 一時的な所得があった(退職金など)

なお、準確定申告で納めた所得税は、相続財産から控除することができます。つまり、相続税がかかる財産の額を減らすことができるのです。

次に、住民税は少し仕組みが異なります。住民税は前年の所得に対して課される税金で、1月1日時点で住所があった自治体に納めることになっています。そのため、1月2日以降に亡くなった場合は、当年度の住民税もご遺族様に納税義務が生じます。

例えば、故人様が2024年1月2日以降に亡くなった場合、2023年の所得に対する2024年度の住民税はご遺族様が納めることになるのです。住民税の納税通知書は通常6月頃に送付されてきますので、届いたら速やかに納付しましょう。

故人様が事業者だった場合の「消費税・事業税」

故人様が個人事業主や不動産オーナーとして事業を営んでいた場合、所得税・住民税に加えて「消費税」や「事業税」についても納税義務がご遺族様に引き継がれます。

まず、消費税については、故人様が「課税事業者」だった場合に申告・納付が必要になります。課税事業者とは、原則として年間の売上が1,000万円を超える事業を行っていた方を指します。故人様の死亡によって事業が停止した場合でも、1月1日から亡くなった日までの期間の消費税について準確定申告で申告・納付する必要があります。

次に、事業税ですが、これは事業で所得を上げることで都道府県に納める税金です。故人様が事業を行っていた場合、相続で事業が停止した時点までの所得に対して事業税がかかります。これらの税金も、所得税・住民税と同様に「準確定申告」の手続きの中で申告・納付します。

消費税や事業税の計算は複雑なケースが多く、特に帳簿の確認や売上・経費の集計など専門的な知識が必要になることがあります。故人様が税理士に依頼して確定申告を行っていた場合は、同じ税理士に準確定申告の相談をするとスムーズに進めやすいでしょう。

なお、消費税や事業税についても、相続財産から控除できます。

相続財産に関連して発生する税金

相続によって取得した財産には、相続税以外にもさまざまな税金がかかります。特に不動産を相続した場合は注意が必要です。これらの税金は、毎年継続的に課税されるものと、財産を取得した時点で一度だけ課税されるものがあります。

不動産を相続した場合の「固定資産税」

不動産を相続した場合、忘れてはならないのが「固定資産税」です。固定資産税は建物や土地に対して毎年かかる税金で、相続した不動産にも当然課税されます。固定資産税の大きな特徴は、その課税基準日が毎年1月1日という点です。つまり、その年の1月1日時点で不動産の所有者として登録されている人が、その年度の固定資産税を納める義務を負います。

例えば、故人様が12月に亡くなった場合、翌年1月1日の時点では名義変更の手続きがまだ完了していないことが多いため、所有者はまだ故人様のままです。このような場合、納税通知書は故人様宛てに送られてきますが、実際にはご遺族様が納税する必要があります。

固定資産税の納税通知書は、一般的に4~6月頃に各自治体から送られてきます。

また、不動産が市街化区域内にある場合は、固定資産税と一緒に「都市計画税」も課税されます。都市計画税は都市整備に必要な費用を賄うための税金で、固定資産税と同じタイミングで納付します。

不動産の名義変更時にかかる「登録免許税」

相続によって不動産を取得した場合、その所有権を故人様から相続人へと移転するために「相続登記」という手続きが必要です。この相続登記を行う際に課せられるのが「登録免許税」です。

登録免許税は、不動産の所有権移転登記などの際に国に納める税金で、登記申請時に法務局で支払います。

なお、相続登記のタイミングについては、2024年4月の法改正により、相続を知った日から3年以内に行うことが義務化されています。期限内に登記しないと過料が課される可能性もありますので注意が必要です。

特定遺贈の場合に発生する「不動産取得税」

不動産取得税とは、名前の通り不動産を取得した際に課される税金で、相続の場合は原則として非課税となります。しかし、特定のケースでは課税されることがあり、その代表的な例が「特定遺贈」です。

特定遺贈とは、遺言によって特定の財産を特定の人に与える方法で、「不動産Aを〇〇さんに相続させる」というように、どの財産を誰に与えるかを明確に指定するものです。このとき、遺贈を受ける人が法定相続人以外の場合、不動産取得税が課税されることになります。

一方、「包括遺贈」の場合は不動産取得税はかかりません。包括遺贈とは、遺贈する遺産の割合と誰に遺贈するかのみを遺言書で指定する方法で、「全財産の3分の1を〇〇さんに相続させる」というような形です。包括遺贈の場合、受遺者は相続人と同様の権利・義務を持つと考えられるため、不動産取得税が非課税になるのです。

相続財産の売却で発生する税金

相続した財産をそのまま保有し続けるケースもありますが、様々な事情により売却することも少なくありません。こうした相続財産の売却の場面でも、新たに税金が発生することがあります。

相続した不動産を売却した場合の「譲渡所得税」

相続した不動産をそのまま保有せず、売却する場合に気をつけなければならないのが「譲渡所得税」です。譲渡所得税とは厳密には所得税の一種で、不動産などの資産を売却して利益が出た場合にかかる税金です。

相続した不動産を売却した場合、譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」という計算式で算出されます。ここで重要なのは「取得費」ですが、相続した不動産の取得費は通常、故人様が購入した際の金額ではなく、相続時の評価額となります。つまり、相続時の価値から売却価格がどれだけ上がったかに対して課税されるのです。

なお、相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税のほかに、売主負担の仲介手数料や印紙税などの費用もかかります。

譲渡所得税の支払いは、売却した年の翌年の確定申告期限(3月15日)に行います。

遺産分割で財産を換価した場合の「所得税」

遺産分割とは、相続財産をご遺族様の間でどのように分けるかを決める手続きですが、場合によっては財産をそのまま分けるのではなく、売却して現金化(換価)することがあります。この「換価分割」で利益が生じた場合、所得税が課税される可能性があるのです。

遺産分割で財産を換価したことによる所得は、その年の確定申告で申告する必要があります。

生命保険金にかかる税金

生命保険金は、多くのご遺族様にとって重要な相続財産の一つですが、その税金の取り扱いは契約形態によって大きく異なります「死亡保険金は非課税」というイメージがあるかもしれませんが、実際にはケースによって相続税、贈与税、所得税のいずれかがかかる可能性があります。

死亡保険金に対する税金は、主に「誰が被保険者か」「誰が保険料を負担したか」「誰が受取人か」という3つの要素によって決まります。それぞれのケースを表にまとめると、以下のようになります。

| 課税される税金 | 被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 |

|---|---|---|---|

| 相続税 | 故人様 | 故人様 | ご遺族様 |

| 贈与税 | 故人様 | ご遺族様 | 第三者(子どもなど) |

| 所得税 | 故人様 | ご遺族様 | ご遺族様(保険料負担者と同一人物) |

また、相続放棄をした方でも死亡保険金を受け取る場合があります。この場合、相続放棄で相続財産に関する権利義務を放棄していても、死亡保険金に対する税金(相続税や贈与税)の納税義務は免れませんので注意が必要です。

ご遺族様が疑問に思うポイント

相続に関連する税金は多岐にわたり、ご遺族様からよく寄せられる疑問や不安も少なくありません。ここでは、相続に関連して特によく寄せられる疑問について、税金面を中心に解説していきます。

Q1.故人様の未納・滞納税金は誰が負担する?

故人様に未納や滞納の税金があった場合、その納税義務はご遺族様に引き継がれます。具体的には、相続人全員が共同で支払う責任を負うことになります。これは、税金の債務も相続財産の一部として扱われるためです。

例えば、故人様が固定資産税を滞納していた場合、一般的にはその固定資産(不動産)を相続したご遺族様が支払うべきですが、これは相続人間の内部的な取り決めであり、税務署や自治体からは依然として相続人全員に納税義務があるとみなされます。つまり、相続した方が支払わない場合でも、他のご遺族様に請求が来る可能性があるのです。

Q2.相続放棄すれば税金の支払義務はなくなる?

基本的に、相続放棄をした方は故人様の納税義務から解放されます。つまり、故人様に未納の所得税や固定資産税などがあっても、相続放棄をした方はそれらを納める必要はありません。相続放棄により、法的には「初めから相続人ではなかった」とみなされるからです。

ただし、相続放棄をしても税金の支払義務が完全になくなるわけではないケースがあります。それは、死亡保険金を受け取る場合です。相続放棄をした方でも死亡保険金を受け取ることはできますが、その保険金の受け取りにかかる税金の支払い義務は生じます。

Q3.遺族年金の受け取りに税金はかかる?

公的な遺族年金は国税・地方税ともに非課税となっています。つまり、遺族基礎年金や遺族厚生年金などの公的年金制度から支給される遺族年金には、所得税も住民税も課税されません。確定申告の際にも申告不要です。

ただし、すべての遺族向け給付金が非課税というわけではありません。例えば、企業が独自に提供している確定給付企業年金などの私的年金から支給される遺族給付金は、所得税の課税対象となる場合があります。

まとめ

相続が発生した際には、相続税だけでなく様々な税金について確認する必要があることを解説してきました。故人様の所得税・住民税や事業税・消費税、相続した不動産にかかる固定資産税や登録免許税、相続財産の売却に伴う譲渡所得税、さらには生命保険金に対する税金まで、多岐にわたる税金が発生する可能性があります。

特に重要なのは、それぞれの税金には異なる申告期限があるという点です。準確定申告は相続を知った日から4か月以内、相続税は10か月以内、住民税は自治体からの通知に従うなど、期限を守らないと延滞税などのペナルティが課される恐れがあります。

相続に関する税金の知識は、ご遺族様との会話の中で必要に応じて活用できるツールの一つです。「相続税以外にも税金がかかるの?」という不安な質問に対して、状況に応じた税金の種類をご案内できれば、ご遺族様の心理的負担を軽減できるでしょう。