この記事を音声で聴く

~没年月日のデータを記憶、スマホ版にも対応~

■多くの人が、法事・法要の種類や日取りを把握することに困っている

仏教では、没後から決められた節目ごとに、故人の冥福を祈り、供養するための儀式を執り行います。これを法事・法要と呼び※、初七日から四十九日までの「中陰法要」や、百箇日および一周忌以降の節目となる年ごとに行う年忌法要に加えてお盆を指す「追善法要」があります。法事・法要の時期は、故人の没年月日に基づいて計算しなければなりません。中陰法要・百箇日は亡くなった日を含めて数えます。(地域によっては亡くなった日の翌日起算) それに対し、追善法要のうち一周忌は亡くなってから満一年目の命日に行い、三回忌以降は数え年と同じ数え方となり、「〇回忌」という数字から1年引いた年に行います。(例えば三回忌は満3年目ではなく、満2年目の命日に行う) また、中陰法要の日取りを後ろにずらすことは故人を蔑ろにする行為とされているため、週末などに行いたい場合には本来の日よりも前倒しして日取りを考える必要があります。

現代では、宗教心の薄れやお寺とのお付き合いが減っている影響で、自分自身が施主(法事・法要の取り仕切りを行う人物)になるまでこれらの日数や年数の数え方を知る機会は少なく、インターネットで「法事」「法要」と検索すると関連ワードに「計算」が表示されるなど、法事・法要の取り仕切りに戸惑う方が多いことが判ります。

※「法事」と「法要」は現在では同じ意味で用いられていますが、本来、「法要」は、故人を偲び、供養する(お坊さんに読経していただく)儀式のことを指し、「法事」は、後席の食事などを含む仏教行事を指していると言われています。(以下、法要と記載)

■法要シミュレーターの開発経緯

お坊さん便のお客様窓口への問い合わせは、法要の内容や日取りを正確に把握した上でご依頼いただく方ばかりではありません。「法要を土日に変更しても問題ないか」「法要を土日に変更する場合はどの程度の時期までが許容範囲なのか」といった法要の知識に不安を抱えて困っているという相談がお坊さん便へ日々寄せられています。また、仏教になじみがなく、お葬式以降の法要の種類やどのくらいの日数や年数で行うものなのかわからないという声も多く聞かれます。そういった方々が簡単に判りやすく法要の日取りを確認し、大切な人の供養を行うことができるようにと、今回の機能の開発に至りました。

■法要シミュレーターとは

法要シミュレーターは、故人の没年月日を入力することで、法要の種類と日程が表示される機能です。次の法要日が判るほか、次回以降の法要年月日を一覧表示することができます。複雑な計算は必要なく、没年月日から算出した正確な日取りを抜け漏れなく確認することができます。また、それぞれの法要名をクリックするとその法要に関する説明と知識が表示されます。

- 1度入力すれば、法要シミュレーターが没年月日を自動記憶

- 次の法要日や前倒しで行うことができる日をカレンダーにカラーで表示

- スマホ版では没年月日を入力した後のアクセスから、次回の法要日をトップページに表示

- シニアユーザーにやさしい操作性とデザイン

■法要シミュレーターが命日を記憶、いつでもすぐにチェックできる

「法要シミュレーター」では、法要日を一度計算することで入力情報を記憶し、次のアクセス以降には次回の法要日を自動で起算して表示する仕組みとなっています。※(他の方の法要日を確認する場合には、再度入力して計算することで表示可能) また、スマホ版では、法要シミュレーターのページだけでなく、トップページにも次の法要日が自動的に表示される仕組みを追加しました。家族や親族の集まりなどで、法要の日取りが話題に上がった際、スマートフォンですぐに確認することが可能です。この仕組みにより、アクセスする度に法要日を計算し直す必要がなく、次の法要の種類と日取りが一目でわかるほか、お坊さん便依頼時にお客様窓口スタッフに希望日を明確に伝えることができるなど、サービスの利便性が大幅に向上しました。

※ Cookie情報を利用。Cookieの設定を無効にしている場合や、没年月日入力後にCookie情報を削除した場合は入力データが記憶されません。

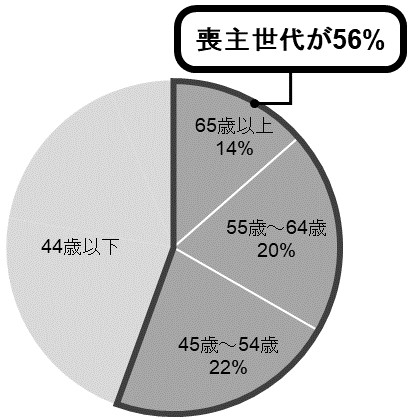

■喪主世代(シニアユーザー)にやさしいスマホ版

お坊さん便のサービス利用者は、45歳以上のいわゆる「喪主世代」の利用が半数以上を占めています。また、利用者がお坊さん便のサイトにアクセスする際に使用する端末は、スマートフォンがPCの約2.6倍であり、喪主世代でもスマートフォンの利用率が高いことが判ります。一方、総務省「通信利用動向調査」における60~64歳のインターネット普及率は、2012年から2016年にかけて11.5%増加しています。WEBページの細かさや操作の難しさなどを敬遠してスマートフォンを使っていないシニアも一定数いるなかで、スマートフォン操作に慣れ親しんだ層が年齢を重ねて「シニア」と呼ばれる世代になっていくことで、その割合は更に変化していくと考えられます。今回の「法要シミュレーター」導入にあたり、シニアがより利用しやすいスマートフォンサイトを目指しました。

①直近の日取りとカレンダーの同時表示で、法要日を「一目で確認」

没年月日を入力すると、直近の法要の名称とともに、法要日および候補日に色を付けたカレンダーが表示され、予定を一目で確認することができます。

②プルダウン式の入力フォームで入力の手間を削減

没年月日の入力フォームは、シニア世代がスマートフォンからでも入力しやすいプルダウン方式を採用しました。

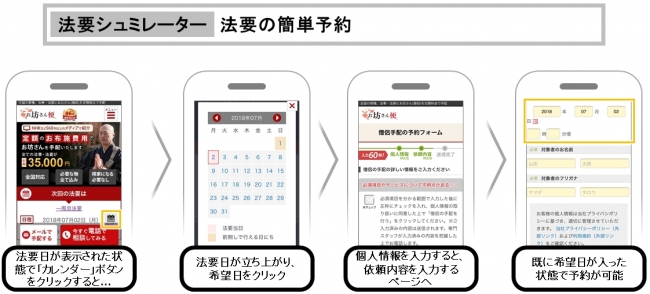

③日付をそのままクリックして法要を予約、直感的なサイト構造に

カレンダーに表示されている「法要当日」あるいは「前倒しで行える日にち」の中から希望日をクリックすると、その日付が反映された予約フォームが立ち上がります。

■法要シミュレーター 概要

サービス名:法要シミュレーター

費用:無料

使用方法:「お坊さん便」にアクセス後、下部の「法要の日取りを計算する」バナーをクリック

URL:http://obousan.minrevi.jp/ (PC版・スマホ版共通)

■今後の展開

今回の法要シミュレーターの導入により、「もう法要をしなくてもいいかな」「法要日がわからないまま過ぎてしまっていた」といった仏教とのつながりが薄れてしまっている方々が、故人を供養する大切な時間を1人でも多くの方に持っていただく機会になることを期待しています。また、日本ではシニア世代のインターネットやスマートフォン普及率が高まっている一方で、葬儀市場ではいまだIT化が遅れています。シニアの利便性を考慮して制作したスマートフォン向けサイトはまだ少なく、これからの発展が求められています。法要を取り仕切る喪主世代はシニア層が中心であり、お坊さん便では、他社に先駆けてより生活者が求める声、お客様の声を元に、スマートフォンサイトの改善を含めたサービスの向上を計ってまいります。

■僧侶手配サービス『お坊さん便』とは

お坊さん便は「お寺とのお付き合いがない」「お布施をいくら包めば良いのかわからず不安」という方へ、インターネットを通じて全国へ定額でお坊さんを手配するサービスです。2013年5月よりサービスを開始し、定額という特徴を活かしてAmazonマーケットプレイスやYahoo!ショッピングに出品。現在では、提携僧侶数は1,000名を越え、2016年の年間お問い合わせ件数は前年比約2倍と伸長しています。

■法要シミュレーター 利用イメージ