遺言書の作成方法には、全文を遺言者が自筆で記入する「自筆証書遺言」と、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成する「公正証書遺言」があります。

このうち「自筆証書遺言」について、パソコンやスマートフォンでの作成を検討するための有識者会議が、2023年10月中にも設置されるとの報道がありました。民法改正も視野に入れることとなるため、法務省も参加するとのことです。

こうした行政の動きには、相続に関連する家族間の紛争防止に向け、遺言書の活用を促進する狙いがあるようです。

遺言書の作成は、すべての家庭で必要となるわけではありませんが、多死社会を迎えた日本では今後も相続発生件数の増加が予想されますので、遺言書作成の省力化は歓迎すべき取り組みといえるでしょう。

そこで本記事では、現行法における遺言書の作成方法や費用、デジタル機器を使用した遺言書作成の解禁によって期待できる効果などについて解説いたします。

葬儀業界においても、すでに相続関連サービスの提供に踏み切った企業も散見されますので、ぜひ最後までご覧ください。

あわせて読みたい

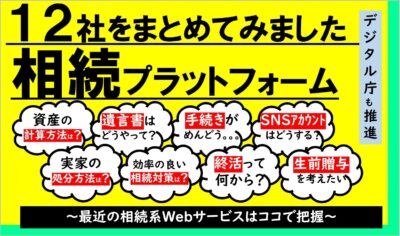

『相続準備』オンラインサービス12社まとめ|Webを活用した遺産整理やデジタル終活支援を解説

人が亡くなった後にご遺族がおこなう必要のある手続きは、100種類以上あるといわれています。中でもご遺族にとって負担となるのが、煩雑(はんざつ)な相続関連の手続き...

目次

- 遺言書の作成・保管方法と費用

- 自筆証書遺言

- 作成方法

- 修正方法

- 保管方法

- 費用

- 公正証書遺言

- 作成方法

- 修正方法

- 保管方法

- 費用

- 自筆証書遺言

- 自筆証書遺言のメリット・デメリット

- メリット

- デメリット

- デジタル機器での遺言書作成解禁で何が変わる

- 文面の修正が容易

- 遺言者本人の真意確認や改ざん防止が課題

- デジタル遺言書作成サービスの活用

- まとめ

遺言書の作成・保管方法と費用

遺言書の作成方法については、民法第5編の第7章で定められており、自筆証書遺言については第968条に、公正証書遺言については第969条にそれぞれ記載があります。

自筆証書遺言