葬儀にまつわる習わしやしきたりは地域によって異なり、時代とともに変化もみられます。

また火葬や霊柩車・お墓など、葬儀には多種多様な事柄が深くかかわってきます。

こうした一連の情報について、包括的かつ専門的に研究している学術機関が「日本葬送文化学会」です。

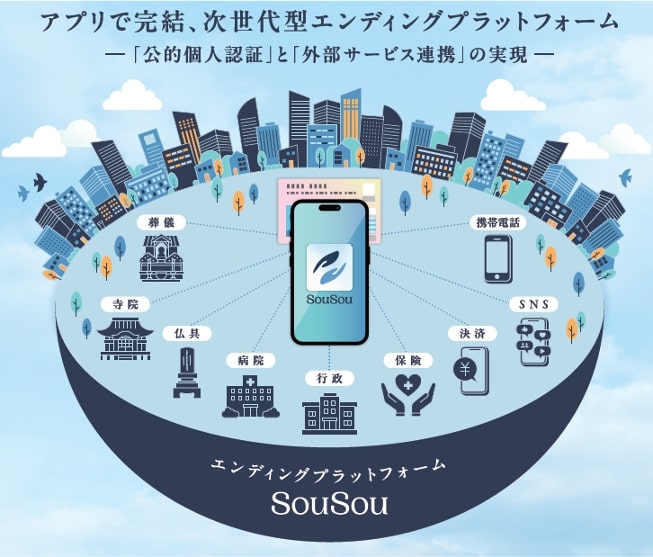

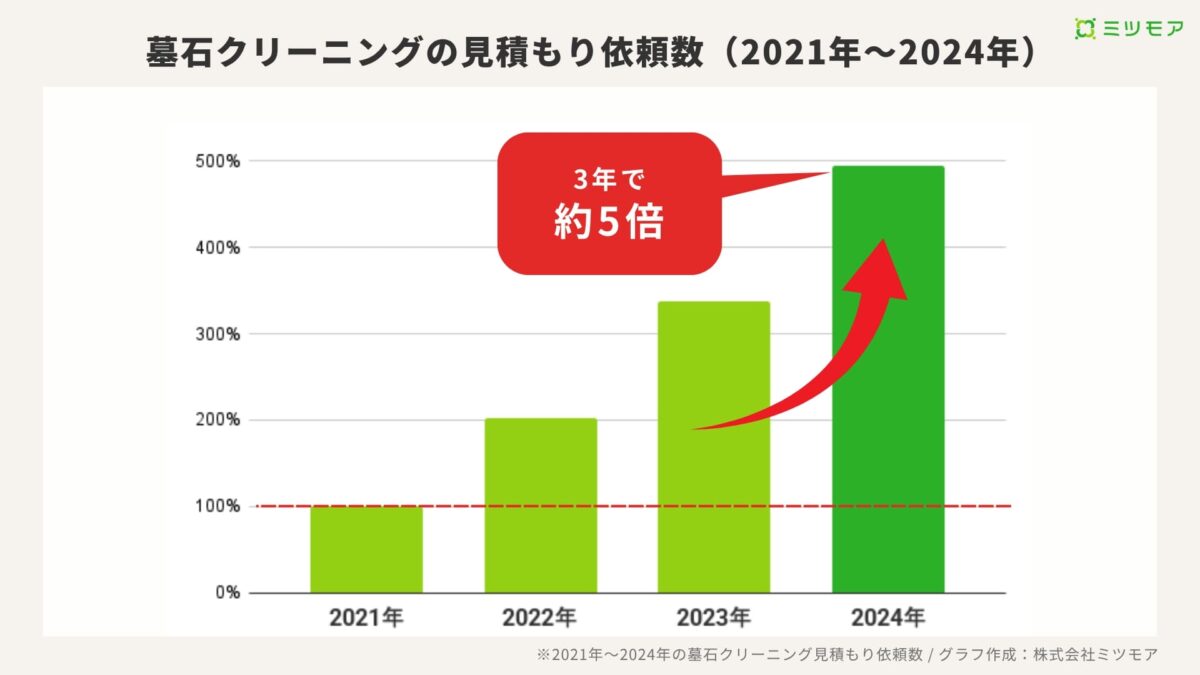

コロナ禍をきっかけにした葬儀の小規模化・簡素化の進行や、デジタル化への対応など、葬儀業界では課題が山積している状況となっています。

さまざまな課題解決に向けて、日本葬送文化学会の活動が葬儀業界に大きな影響を与える可能性もありますので、その概要や活動内容などについて把握しておきたいところでしょう。

そこで本記事では日本葬送文化学会の取り組みや活動、取り上げられているテーマなどについて詳しく紹介します。

目次

- 日本葬送文化学会の概要

- 日本葬送文化学会の沿革

- 日本葬送文化学会の事業・取り組み

- 月例会

- 会報誌『葬送文化』の発行

- YouTubeチャンネルでの情報発信

- 日本葬送文化学会の特徴

- 日本葬送文化学会で取り上げられた話題

- 葬儀を取り巻く環境の変化

- 火葬施設の現状

- 日本葬送文化学会の役員・理事

- まとめ