リクルートから未経験異業種の葬祭業へ。今回は、業界でいち早く家族葬をブランド化した「家族葬のファミーユ」で代表取締役を務める中道康彰氏にお話を伺いました。

職業経営者を選び、葬祭業に飛び込むまで

誰もが避けて通る「未経験異業種」という道をあえて選んだ理由とは

Q:中道氏の略歴、「家族葬のファミーユ」の経営に携わる決意をした理由を教えていただけますか?

まず、リクルートは「人材輩出企業」と言われていますが、それは主に「起業家」を多く輩出していることを指しているのだと思います。実際、40歳を過ぎて退職する人の半分以上は起業、他はキャリアアップのために転職していくという感じです。

僕の場合はそのどちらでもなく、30代に入ってから職業経営者を目指すようになったのですが、周囲にそういう人は一人もいませんでした。考えてみれば起業も転職も、自分がやってきた仕事や業界知識、あるいは顧客ネットワークなどを生かすという共通点があります。しかし、職業経営者というのはそれを前提としませんから、そんな「訳のわからない職業」を目指す人もいないわけです。僕の目には経営という職業が「芸術的」で「職人的」に見えるのですが、他の人にはそうは見えなかったようですね。

時は流れて48歳になり、リクルートを退職して職業経営者としての第一歩を踏み出そうとしました。僕はお世話になった会社を敵に回したりお客様を奪ったりしたくなかったので、リクルートと無関係な会社でなければ引き受けないと決めていたのですが、始めてみればけっこう難しかった。お話をいただく先は、ことごとくリクルートの競合ばかり。リクルートはあらゆる領域でサービスを展開しているので、どこに行ってもリクルートがいるのは当たり前の話なのですが、これには困りましたね。

そんな時に髙見会長とお会いしたことが葬祭業に携わる大きなきっかけとなりました。

高見会長が創業されたエポック・ジャパン(現、家族葬のファミーユ)は、葬祭業界でイノベーションを起こしてきたユニークな会社です。そのDNAが会社の中に感じられ、そこが僕にとっては魅力的で、この会社であればと直感的に思いました。それに、この業界ならばリクルートもいませんから(笑)。

入社数日前、社員も驚きの行動

進藤氏:入社数日前の中道氏の行動もおもしろかったです。入社前に霊的に大丈夫か見るために千葉の葬祭場に来ていますよね。(笑)

そうですね。この業界にかかわるにあたり、私自身の体質が霊的に障害を被る可能性がないかどうかを試そうと思い、安置室に30分くらいいました。そして、「頭も痛くならないし、大丈夫だ。」と、それだけ確認しました。入社後に僕が安置室に行った日の来館報告書を見たら「様子のおかしい方が来られた」と記録が残っていました。対応してくださったホールアテンダントの方は、それが私だと知ってびっくりしていました。(笑)

多くの企業が渡り切れない「死の橋」を渡り切った中道氏の改革

最初のテーマは、半信半疑でも新しいことをやるという気持ちの変化を増やすこと

Q:着任された当初の職業経営者としての目標を教えていただけますか?

ファミーユという会社は、家族葬を選ぶ生活者から見た価値を、今以上に提供しなければこれから伸びないとすぐに気付きました。

当時は、売上の伸びが徐々に鈍化している状況でした。その理由を分析すると、家族葬がコモディティ化し、消しゴムのように「どこでも売っている」形態になったということがわかりました。コモディティ化すると新しいものが生まれなくなり収益力も落ちていくことから、通常の家族葬ではない新しいサービスを提供する必要があると考えました。つまり、商品価値を上げることです。

しかし一方で、どんな会社でもそうだと思いますが、会社を支えてきた人達は今までのやり方に大きく価値を置くため、それを否定することはなかなか難しいです。ですので、否定するのではなく、半信半疑でも新しいことをやるという気持ちの変化を徐々に増やすことが最初のテーマでした。

死の橋を渡る為に中道氏が考えた「作戦」

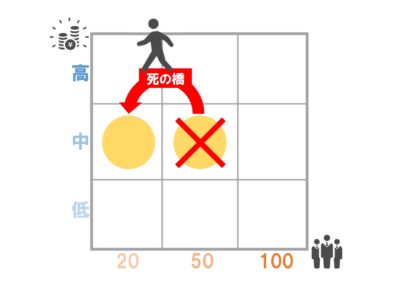

当初、自然な流れで会葬者が減少していっても、今の単価(=付加価値)を維持するというのが僕の考えた中期戦略です。当然、イノベーションが必要になってきます。ここで出てくるのが死の橋で、ほとんどの会社はここで失敗します。外部から来た経営者は、内部の人間に対してすぐに「ダメ出し」をして、急いで橋を渡らせようとしますが、人間の価値観や考え方は人に強制されて変わるものではありません。ですので、ものすごく気を使いました。死の橋を渡り切るのに3年は掛かると想定して、何度も何度も社内で会話を重ねました。「会葬者数に左右されない」高付加価値商品として開発した、オーダーメイドタイプのオリジナルプランが成功するか否か、それが当社にとっての「死の橋」でした。紆余曲折はありましたが、結果的に昨年は1079件のご依頼を頂くまでになりました。2年半でようやく橋を渡り切ったところだと思っています。

葬祭業界では珍しい執行役員制度を選択

Q:「死の橋」を渡る為に選ばれた主要人物がいらっしゃるかと思いますが、その人たちの能力はどこで見抜かれたのでしょうか?

ビジネスセンスというよりも、人柄です。嘘をつかないこと。加えて、成熟して伸びなくなった会社の中には政治家的な動きをする人が出てくるものですが、主要人物として選んだ人からはそういう要素を感じませんでした。

また、去年の3月に上級課長職だった支社長を全員執行役員に昇格させ、新規出店と正社員の採用権限(最終面接)以外は全て社長と同等の決済権限を渡しました。執行役員制度で責任と権限を与え、橋を渡らせたということです。葬祭業の中では珍しい経営スタイルだと思います。