この記事を音声で聴く

戦後葬儀の歴史を2回にわたって取り上げる。

目次

・「新生活運動」と葬儀

・地域共同体が中心となった葬儀

・・死亡の高齢化

・祭壇文化

・冠婚葬祭互助会

・祭壇文化の背景となる高度経済成長期

・個人儀礼に

・・多死化

・・少子化

・・高齢化

・・不況の長期化、文化・消費の個人化・多様化

(以上、前回。以下、今回)

・「家族葬」登場で葬儀の小型化

・生花祭壇と洋型霊柩車

・個人化、小型化傾向を確実にしたリーマン・ショック

・・家族の縮小、単独世帯の増加

・情報の個人化、多様化を可能にしたインターネット

・グローバリゼーション

・葬祭サービス

・葬祭ディレクター技能審査

「家族葬」登場で葬儀の小型化・個人化

葬儀に対する消費者意識も大きく変わり、1995(平成7)年に「家族葬」が登場すると葬儀は小型化・個人化へと、大きく転換していくことになる。

生花祭壇と洋型霊柩車

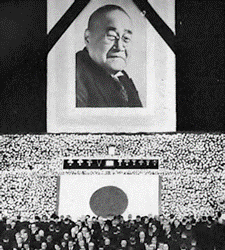

生花祭壇は、戦後唯一の国葬である1967(昭和42)年の吉田茂元総理の日本武道館で行われた国葬が最初と思われる。

私の取材においても生花祭壇は吉田元総理の国葬に先立つ例はなかった。

生花祭壇は1980年代から広く見られるようになるが、まだまだ宮型祭壇に比べると少数派であった。

しかし2015(平成27)年前後から生花祭壇が主流化する流れにあるように思われる。

また「生花祭壇」といっても1990年代に流行したステージいっぱいに展開されるものから小型の細やかなタイプに変わってきている。

・霊柩車

宮型霊柩車が主流から降り、今や1割程度の利用となり、洋型霊柩車あるいはバン型霊柩車が主流となったのは2005(平成17)~2010(平成22)年頃であったと思われる。

個人化、小型化傾向を確実にしたリーマン・ショック

2008(平成20)年に米国の投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻をしたことを契機に世界規模の金融危機をもたらしたリーマン・ショックの影響は大きい。

葬儀単価の減少は明らかにリーマン・ショックを境に急激に進んだ。

その意味ではリーマン・ショック後に葬儀の小型化は加速・定着したといえる。

その後2018(平成30)年以降、さらに一段と加速したように思う。

それは葬儀の「私事化」がいっそう進み、大勢化していることを示す。

家族の縮小、単独世帯の増加

国民生活基礎調査によれば、1953(昭和28)年の平均世帯人員は5人だったのが、1986(昭和61)年には3.22人まで減少、2018(平成30)年には2.44人まで減少している。

国勢調査によれば、施設世帯を除く一般世帯においては、1世帯当たり人員は、1995(平成7)年には2.82人、2015(平成27)年には2.33人まで減少している。

単独世帯は、1986(昭和61)年には18.2%であったのが、1995(平成7)年には22.6%まで増加、2018(平成30)年には27.7%まで増加している。

国勢調査によれば、施設世帯を除く一般世帯においては、1人世帯は1995(平成7)年には25.6%であったのが、2015(平成27)年には34.5%まで増加している。

こうした家族の大きな変容が葬儀の個人化、小型化の背景にあることはいうまでもない。

情報の個人化、多様化を可能にしたインターネット

戦後のテレビによる情報の大衆化時代にとって替わったのがインターネットである。

今やインターネットも、初期のパソコンからの利用から圧倒的にスマートフォン利用によるほうが増加している。

事実上の「インターネット元年」といえるのが1999(平成11)年である。

Internat Explorer5が公開され、ADSLによる接続サービスが開始することによりインターネットは一般化されたといえよう。

通信手段として欠かせない携帯電話のデジタル化がなされ、iモードが登場したのが同じ1999(平成11)年のことである。

スマートフォンは2007(平成19)年のiphone登場による。

現在の主要な通信、情報媒体は1999年から数えて高々20年、スマートフォンであれば13年の歴史にすぎない。

だが、この10~20年の通信・情報媒体の変化が葬儀に限らずあらゆる個人対象商品・サービスの質の変化を招いている。

これが葬儀マーケットにもマインドにおいて大きく影響している。

葬儀においてインターネットを介した仲介業はまだ全体の1割未満に留まる。

イオンが葬儀仲介業に参入して10年。参入は大きな話題をよんだが、実績はさほどではなかった。

今、件数を伸ばしている「小さなお葬式」が参入したのは2006(平成18)年。

葬儀全体の低価格化を促進したが、14年の歴史である。

その後、2009(平成21)年によりそう(旧・みんれび)、2019(令和元)年にはDMM.COMが2016(平成28)年創業の終活ねっとを買収し、インターネット葬儀仲介業に進出…とにぎにぎしい。

インターネット仲介サービスは、2018(平成30)年頃より取扱い件数の増加が見られるが、これが業界全体に与える影響はまだはっきりしていない。

確実なことは、各葬祭事業者が自社サイトやYouTube、SNSを利用して情報公開を進め、インターネットを介しての集客が不可欠になっていることである。

葬祭業が商品・サービスを見える化して消費者との間に積極的なコミュニケーションをはかろうとしていることは、インターネット仲介業がもつ意味よりも現状では大きいように思われる。

しかし、しばしば情報提供・広告宣伝の巧拙が実際に葬祭企業の提供する葬祭サービスの質に比例していない。

篤実な葬祭企業が損をし、ひいては消費者の得に必ずしもならない状況を招いている。

※葬祭企業の内部の人材を見ると、大手ほど情報・金融等さまざまな業種からの参入が見られる。彼らによってマーケットに対する見方、手法の近代化が進んだと評価すべき点と、葬祭サービスの内容に無知なまま対応することで現場を混乱あるいは必要なサービスの軽視を招いたというマイナス面の両面があるように思われる。

グローバリゼーション

日本1国ではなく、経済も情報も人もそして感染症も地球規模化する流れは1992(平成4)年以降明確になった。

日本においても在留外国人は2009(平成21)年には213万人であったのが、2019(令和元)年には283万人と増加(法務省)。

訪日外国人旅行客は2010(平成22)年には年間861万人だったのが2018(平成30)年には3,119万人と急増している。

これはさまざまな面で大きな影響を与えている。

日本で死亡する外国人も2017(平成29)年頃より目立つことになっている。

火葬して遺骨状態で帰国する例も多いが、エンバーミングして遺体での帰国例も少なくない。

日本でのエンバーミングが開始されたのは1988(昭和63)年のこと、1994(平成6)年にIFSA(日本遺体衛生保全協会)が自主基準を制定、いまでは日本人エンバーマーが主体となって年間5万人に処置されるまでになった。

こうした遺体取扱いのプロフェッショナルも日本の葬祭業には登場している。

葬祭サービス

かつて私は「葬祭サービス」という言葉の起源について書いたことがある。

「葬祭サービス」なる用語が登場するのは戦後である。

用いた人は「葬祭業は葬具賃貸・販売業からサービス業に変わらなければならない」という意味をこの言葉に込めた。

もう一つは、「葬祭業は遺体処理業ではない」という主張であった。これには少し説明を要するであろう。戦後アメリカとの交流を行うことによって業界人を驚かせたのは、アメリカの葬祭業者は市民から尊敬される存在である、ということであった。日本でも葬祭業者は尊敬される存在にならなければならない。つまりは社会的地位の向上を図る必要がある。

このときの日本は葬祭業者に対する社会的偏見が満ちていた。社会的に差別される存在であった。この社会的差別を払拭することが悲願となった。

社会的差別の元凶の一つは、葬祭業=遺体処理業=死穢(しえ)に染まっている者というものであった。そのため「葬祭業は遺体処理業ではない。サービス業である」という主張を生んだ。ここにはいたずらに差別されたくないという悲痛な願いがあった。いまは第三次産業が隆盛の時代であるが、ちょうど高度経済成長期を迎える頃は、第三次産業が注目を浴びはじめた時代であった。この時代の流れに乗っていかなければならないという向上心が「葬祭業はサービス業である」という主張に体現されたのである。

「葬祭サービス」へ業態を変化させなければいけない、という課題が現実化するようになったのは1980年代から1990年代の前半にかけてである。

「見積書くらいは出すようにしよう」

「接客サービスの基本を身につけなければいけない」

いわば価格表示の消費者視点での明確化、接客態度をせめて他サービス業並みにする、というレベルの話であった。

それが大きく変化するのは葬祭ディレクター技能審査制度によってである。

葬祭ディレクター技能審査

葬祭ディレクター技能審査制度は、1996(平成8)年3月に労働省(現・厚生労働省)の認定を受け、同年8月より開始された。

テキストである『葬儀概論』が発刊されたのは同年4月末であった。

ここで初めて、葬祭業従事者にとって必要な知識・技能のレベルが設定されることになる。

第1回の受験者数は2級987名、1級1,804名の計2,791名。以降2019(令和元)年まで毎年受験者数は2千名を超えている。

『葬祭ディレクター技能審査20年史』において私は制度発足の動機について記した。

(葬祭専門家の育成の意図)

日本では葬祭事業は許認可事業でないため、葬祭の専門的知識がない者でも、コンプライアンス意識が低い者でも参入でき、この者たちが引き起こす消費者トラブルが少なからずある。また宗教儀礼についてほとんど知識がないために宗教者とのトラブルも少なくない。葬祭ディレクター技能審査という社会的位置づけを得ることで、葬祭に従事する者に仕事に対する専門家としての自覚を促す。「社会的な認知を得る」ためには「消費者の信頼を得る」必要があり、このためにまず「自らの知識や技能を高める」ことが必要となる。消費者保護に関するコンプライアンスは必須となる。そのきっかけとして葬祭ディレクター技能審査制度が機能することを期待した。

試験をする、ということは葬祭ディレクターとして必要な知識・技能の水準を定め、この習得に努力することで人材育成を行う。また審査に合格することで仕事に対する自信、責任意識、誇りをもって日々の仕事に精進するようになり、これによって消費者から信頼という評価を得て、ひいては葬祭業への認識を改めさせることに繋がる。

葬祭ディレクター技能審査制度については稿を改めるが、日本における葬祭業の地平を明らかにしたのがこの制度であった。

本制度の評価についてはさまざまである。

しかしこれ以降、十分か不十分かは問われるにせよ、葬祭サービスとは単なる葬儀の設営・運営ということではなく、家族と死別した遺族に対するさまざまな支援と理解されるようになったことは確実であると思われる。

2011(平成23)年3月の東日本大震災は直接間接を含めた被災死者が2万人を超える歴史的な大惨事となった。

この震災以降、災害対策において遺体取扱いが必須の事項となった。

震災において岩手・宮城・福島における葬祭事業者(支援した全国の葬祭事業者を含む)が示した底力は明記しておくべきだろう。

被災遺体の最も後方において、逃げることなく揺るがなかったからである。